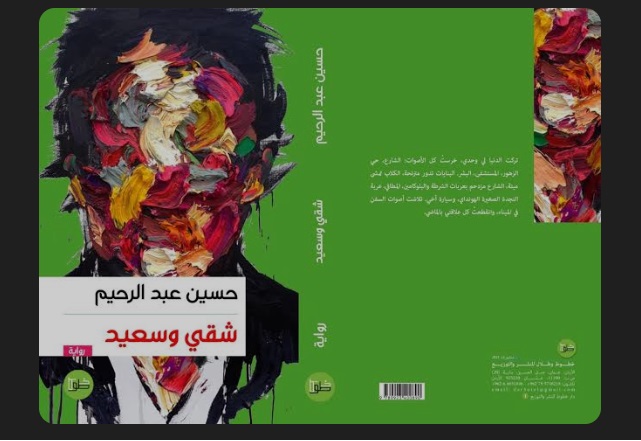

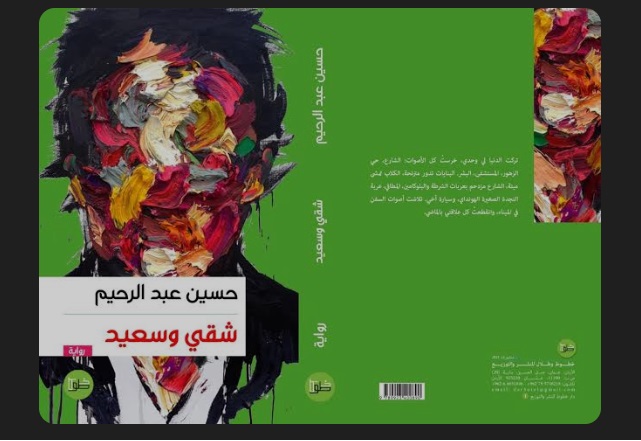

فاجأني صديقي القاص والروائي حسين عبد الرحيم بدعوتي لقراءة أحدث من نشر من أعمله السردية؛ رواية “شقي وسعيد”، وسر المفاجأة هي أنها الدعوة الأولى رغم المعرفة السرمدية بيننا، في حياة الواقع والافتراض. وخيرا فعل، فقد قرأت فيها رحلة مختلفة عن شخصية القاص والمحاور، الذي عرفته منذ عقود.

كعهد الروايات المعاصرة، التي تأخذك عند تقاطع بين وهم التاريخ وحقيقة الواقع، يستدعي حسين بطابع حكاء النوستالجيا خيوطا خليطا من الذكريات، موزعة بين الفقد، والحنين، وتشتبك مع أسئلة الهوية والوجود من خلال سرد بطوليّ فطريّ لطفل وفتى ورجل يتبدل لكنه يبقى محاطًا بالصديقة، الأم، العاشقة، الحلم، الظل:

“أكتب عني: أني السائر في حراري المستحيلة، تنفذ الأصوات من داخلي، من حولي.”

الرواية تبدأ بموت الأم، التي يصفها الراوي بأنها “الصدّيقة”، ويقف أمام جسدها المسجى على الطاولة الباردة، يتأمل ضآلة الجسد، وهشاشة الفقد:

“ماتت أمي. ماتت الصدّيقة. أتأمل جسدها المسجى على طاولة الصاج الباردة.”

ينطلق السرد من هذه اللحظة الفاصلة، في مشاهد متناثرة بين الحارات الفقيرة، والمخاوف الداخلية، وشخصيات متعددة تطلّ وتختفي، بينما يطارد البطل ظله، ويتصارع مع صور الأب، والأم، والكواء، والعم عابدين، وشخصيات غرائبية تتجسد له أحيانًا في لحظات الحلم أو الفصام، بينما تتكرر الصديقة بوصفها المحور، اسما ووصفا، تحمله، توبخه، تداعبه، تخذله وتواسيه، وتظل تؤنس وحدته.

في إحدى اللحظات تقول له: “أحببت وجودكم هنا في حارتنا، ببلدتنا، قريبًا منا”

وتقول أيضا الصديقة (الأم / العاشقة)، في مقطع آخر، “بحبك، أنت طيب مثل شقيقي أحمد وأبي صفوان الغائب، بحبك، أتونس بك، تحركني روحك.”

يصف الكاتب مشاهد الطفولة والتشرد والتهجير بخفة محزنة، تمزج البراءة بالعنف، ويستعرض مأساة اللاجئين، والفقر، والمخاوف الجنسية، والضياع في المدن والبيوت والمدارس، والكوابيس النفسية:

“من المهجرين؟ من منطقة القناة أو بورسعيد؟!”

ويتصاعد التوتر في نهاية الرواية ليبلغ ذروته حين يقف البطل، ممسكًا بلطة، في مواجهة ماضيه وأشباحه، في مشهد غرائبي، يقول فيه:

“من من هؤلاء الخمسة يريد سؤالي؟!!”

أبحث في الرواة المعاصرة عن المكان وتوظيفه، وقد أسعدني حسين عبد الرحيم، مثل جيله الذين قرأت لهم مؤخرا، محمد إبراهيم طه، وفؤاد مرسي، وحاتم رضوان، باستدعاء المكان، وتوظيفه، وهكذا تصف “شقي وسعيد” مشاهد بارزة المكان كمعلم جغرافي، ومن أبلغها المشهد الوارد في الصفحة التي يصف فيها الراوي الرحلة إلى محطة اللنش وعبور حدود المناخ، وهو مشهد غني بالدلالات المكانية، والتفاصيل الحسية:

“فارقنا حدود المناخ، نقصِدُ محطةَ اللنش، سرنَ خلفنا: أم اللُّول وسعدية السوداء، والعم عابدين الذي وقف كحارس في نهاية صفٍّ طويلٍ يصل حتى شارع مئة… صرت أنظر الدبّابات المتراصّة بجوار حيطان مدرسة الجلاء…”

المشهد يصوّر منطقةً جغرافية واقعية ذات ملامح واضحة، “حدود المناخ”: وهو حي معروف في مدينة السويس شرق مصر، و”محطة اللنش”: تشير إلى نقطة عبور أو ميناء صغير للزوارق، و”شارع مئة” و”مدرسة الجلاء”: معالم حضرية واقعية تتداخل مع تدفق السرد، وتظهر الدبابات والذاكرة المؤلمة ليأخذ معها الوصف المكاني بعدًا سياسيًا ووجدانيًا، وليعادل هذا النص المكان جغرافيًا ، يوظّفه الكاتب لتجسيد الاضطراب، والرحيل، والخوف، والذاكرة الجماعية للطفولة والتهجير.

ولعي بالمكان وجدت صداه، ليس فقط في السويس، وأحيئها، بل وجدت الريف المصري وتحديدًا بلدة طلخا بمحافظة الدقهلية، بأسلوب سردي حيّ، وبلغة حافلة بالتفاصيل الجغرافية والوجدانية، يقول:

“استقر بنا الحال في طلخا، وقال عم عابدين إنها أجمل مدن محافظة الدقهلية، حارة سعيد رقم 18.

جغرافيا ملونة، المئذنة الشاهقة، القبة الخضراء، الأضواء البازغة والمبهرة، واللمبات كمرية الشكل تحوط الأسوار الموازية للطوار…”

طبعا نستعيد من الذاكرة مدينة طلخا كمساحة انتقال واستقرار بعد التهجير.

مرارة في حلق الراوي في رواية “شقي وسعيد” تجاه جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر وغيرهما من الشخصيات السياسية في حقبة التهجير، تنبع من مرارة التجربة الشعبية وخلفية الفقر والتهجير والحرب، وهي تُعبّر عن غضب شعبي ساخر ومؤلم تجاه رموز المرحلة الناصرية، لا سيّما بعد نكسة 1967 وما سبقها من خيبات.

يقول الراوي: “أبي يزفر ويسبّ الدين للحرب، ويلعن ناصر وعامر.”

يقول الراوي: “أبي يزفر ويسبّ الدين للحرب، ويلعن ناصر وعامر.”

“56 تاني يا ولاد الكلب؟!” في إشارة إلى العدوان الثلاثي على بورسعيد، وشعور متوارث بالخديعة السياسية.

ويظهر الغضب في نقد مباشر لخطاب الزعامة والشعارات الوطنية التي لم تترجم إلى حماية حقيقية للناس: “إسرائيل ضربت المطارات كلها وهي لم تزل في ممراته، مطار غرب القاهرة وبلبيس…” (يصف لحظة الخيانة والانكشاف الكامل للدولة).

رغم هذا الغضب، تظل الشخصيات الشعبية في الرواية – مثل الأم والصديقة – تحنّ إلى عبد الناصر كرمز للأمان أو العهد القديم: “جبلك إيه يا صبيّة عبد الناصر لما مات؟ جاب لي فسل السادات!” (قالتها الأم، مشيرة إلى أن عبد الناصر رغم كل شيء كان أفضل من السادات).

هذا التناقض نعيشه حتى اليوم وسنظل نعانيه للأبد، فالنقد العنيف نتيجة التجربة المرّة مع الحرب والتهجير والفقر، والسخرية السوداء من الشعارات الجوفاء.، والحنين المشوش لدى بعض الشخصيات الشعبية البسيطة، وكأنه ا”لقُط يحب خنَّاقه”، كما يقول المثل الشعبي.

أقرأ هذه الرواية ولا يزال هناك جدل يدور حول التسجيلات المسربة لحوار عبد الناصر والقذافي، وكأنها في شأن تدينه وتدين حقبته، وفي شأن آخر تدين رفاقه وزمرة الحكام العرب، وكأنها صدى للجدل في رواية “شقي وسعيد” التي لا تعد قصة بالمعنى التقليدي، بل سيرة داخلية تتدفق عبر وعي شخصي مهتز، مليء بالأسئلة والجراح، مسكون بلغة شعرية، وفضاء يمزج الواقع بالحلم، والماضي بالحاضر، ليشكل مشهدًا فنيًا عن الهوية الممزقة والبحث عن حبٍ أمومي لا يموت.