يُستخدم لفظ “الشكل” تدليلاً على نمطٍ مُحدَّدٍ من التنظيم، يتَّصِفُ بأنَّهُ تقليدي/ معروف. ونتَّخذ مثالاً عليه: “شكل السونيت Sonnet” وفروعه “السبنسرية Spenserian” و “السوناتا Sonnata ” الموسيقيَّة، وهو يُشير إلى نظامٍ مُعيَّن من نهايات القوافي في السونيت، وترتيب مُعيَّن لعرض الموضوعات اللحنيَّة وتطويرها وتلخيصها النهائي في السوناتا[1]_ من دون اعتبار للدلالة التعبيريَّة. ومع كُل ذلك فإنَّ العلاقة التبادليَّة بين أبعاد الفنَّ تعود لتفرض نَفسها علينا مرَّة أخرى.

انطلاقاً مع عالمِ السوناتا الموسيقيَّة، كيف يتبدىَّ لنا مشهد عالم الفنَّ التشكيلي، تأسيساً لنهضته في القرن التاسع عشر (ما بين 1801-1900م) في أوروبا.

يُفيدنا هذا القرن، أنَّ طلائع بشائر التغيير الجذري بدأت على مستوى السياقات التاريخيَّة والصناعيَّة والعلميَّة للمُجتمعات. وانسحب هذا المسار حتَّى مُنتصف القرن 19 ليشهد تمايزاً في الفنون بشكل عام، والفنون التشكيليَّة على وجه الخصوص، نحتاً وفنَّ عمارة.

ومن المٌلفت في مجالِ الإبداع الفني، أنَّ القرن التاسع عشر يُعتبر عصر التغيير بالنسبة للنساء. فتوازياً مع النظرة التقليديَّةِ التي تُصوِّر المرأة على أنَّها ذات طبع عاطفي مشحون، والرجل على أنَّه يتَّسمُ أكثر بالعقلنة، وُجد تيار وعي فكري داعٍ إلى المساواة. وعندما كانت هذه الحقبة تميل إلى الإنصاف، كانت هذه الأفكار تلقى قبولًا وتعاطفًا _ على سبيل المثال، في فرنسا، خلال الثورة، حينما دافعت أديلايد لابيل-غويار[2] أمام أعضاء الأكاديميَّة الملكية عن قبول النساء. وفي منتصف القرن التاسع عشر، بدأت موجة جديدة من التقدّم النسائي تفتح أبواب المدارس الفنيَّة في جميع أنحاء أوروبا. بيد أنَّ الجزء الأول من القرن شهد تراجعًا في الأفكارِ النسويَّةِ وتلك المُحفِّزة، وامتلأت صور البورتريه الذَّاتيَّةِ بسحرٍ و رِقَّةٍ تعكسان سمات القرن المنصرم.

وممَّا لا شكَّ فيه أنَّه قد “ظهرت في العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر مظاهر محدودة من المفاهيم الجماليَّة الأدبيَّة الإنكليزيَّة، وطغت على الشعر الأميركي. تنهضُ معظم هذه المفاهيم على كثير من أُسس القيم الجمالية العامة الَّتي سادت في العصر الفيكتوري؛ ولعلَّ من أبرز ما يمثِّلُ هذه القيم الإهتمام بتقديم كثير من التفاصيل الدقيقة في قوالب من الصياغة الجماليَّة والتزويقيَّة”(رسلان، منى . التجربة الشعرية عند جبرا إبراهيم جبرا)[3].

ناهيك عن أنَّ هذا المسعى التطوُّري اجتماعيَّاً واقتصاديَّاً، المُتكِئ على آراء وأفكار الفلاسفة والمدارس الفلسفيَّة وتلك الفنيَّة، الأمر الَّذي استنهض المُفكِّرين والأُدباء والشُعراء والمسرحيين، كما النُقَّاد لاِحداث دافعيَّة مُتجدِّدة فكريَّاً ونقديَّاً، تنحو في مسار تجسيدي للذائقة الفنيَّة ذَّاتيَّاً، بعد رفض موضوعات الميتافيزيقيَّة المُتمثِّلة بالتديُّن وتمجيد الأساطير وأبطالها. من هُنا، تتنقل الحركة الفنيَّة في أوروبا مُتأثِّرة بالشكليَّة الروسيَّة والبُنيويَّة الفرنسية، لتخطو باتجاهِ تمثيل الواقع الفعلي المعيوش (الخام كما هو)، ولينتفض الفنَّانون والرسَّامون على الميتافيزيقيا على التمجيد التأريخي لأبطال غير واقعيين ولربَّما غير حقيقيين أو بالتباس يترجَّحُ ما بين الواقعي والوهمي في السردياتِ المتوالياتِ للمُجتمعات، تنتقلُ بالرسمِ من عالمٍ مُتخيَّلٍ، إلى صيرورةٍ حياتيَّةٍ وواقعيَّةٍ أكثر اشراقاً.

وفي هذا المحور يتبدَّى أنَّنا نقف أمام أطروحة إشكاليَّات جمَّة في مضمار الابداع الفني، يكمن أبرزها في ما يُمكن تعريفه بـ “التجربة الأخلاقية” بأنها ممارسة”الحياة الأخلاقيَّة وظاهر تجلياتها هو السلوك أو التخلق، أي الممارسة الإرادية الهادفة” (ديركي، د.أحمد. مقال: “الصراع بين البيولوجيا والأخلاق”.)[4]. هذا التعريف يُبرز الأخلاقَ كـظاهرةٍ إنسانيَّةٍ تتمثَّلُ في أفعالٍ بشريَّةٍ مُوجَهة بإرادةٍ هادفة، حُرَّة.

إنسانيَّة “البورتريه” بــ “قلم الرصاص”

إزاء هذه الواقعيَّة التعبيريَّة في المشهدياتِ التصويريَّةِ _من رسم وفنون تشكيليَّة _ نجد أنَّ المرأة الرسَّامة قد انخرطت بفاعليَّة في مضمار الرسم الواقعي، التجسيدي بحِرفيَّة مُتنامية، وتأتي قراءتي النقديَّة الفنيَّة التحليليَّة، بعنوان: الظلالُ التكوينيَّةُ في مرآة إنسانيَّة لوحات الرسَّامة غريد مصطفى جحا، لتخطو باتِجاه ذاك الواقع الَّذي يتطرَّق إلى الفاعليَّةِ الابداعيَّة.

ولمَّا كانت الرسَّامة غريد، المُتخصِّصة في الأدب الفرنسي، مشدوهة بالَّلحظة التصويريَّة والتركيبيَّة شديد التعقيد، وما يُشاكِلها في فنِّ الرسم، مُتيَّمة بموضوعاته الفنيَّة وتراكيبها الشكليَّة – التشكيليَّة، وتنوَّعاتها وتمايزاتها الكثيرة، فها إنَّها تتذوَّق الكلِم بترحاب شيَّدته في ذاتِ لوحاتها كصلاةِ بخور الفصول.

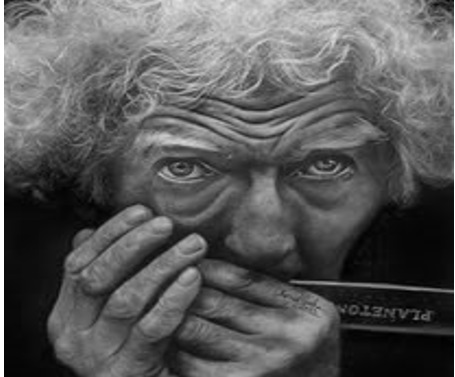

بناءً عليه يتجلَّى القلق الإنساني بما يسكُنها، و يؤرّقُها من فِجاج الردى ودهريَّة الورود. لذا يُلاحظ احتفاء “بورتريه” لوحات الرسَّامة غريد بتفاصيل زمنيَّة ومكانيَّة وتاريخيَّة وأدبيَّة وفنيَّة، في خطوطها المُتعرِّجة. إذ تنطلقُ غريد في دراسة كلاسيكيَّةِ الوجه الإنساني كما الطبيعة والحيوان، ثُمَّ تعمد إلى تفنيد أبعادها نفسيَّاً وجسديَّاً ومورفولوجيَّاً، كمن يقفُ في حضرة مبضع جرَّاح دقيق جداً، يُقوِّض الوجع كعلامةٍ فارقة في الوجوه، يطوِّع مسافة العينين، وبخيط غير مرئي مسافة الجبهة، وشعر الرأس ولون السُحنة وتفرَّد الخد والفكَّين والعُنق والشفتين في جُزأي الوجه، في حضرة ذاك الغياب، باهتمام وتعاطف بنَّاءين، تأسيساً لدُنيا المُطلق، أو حتَّى السكون الانفعالي بحركيَّةِ العيش والاشباع الكُلِّي.

فــ “إذا كان كُلُّ فرد إنساني، في أروع تجلِّياتِ وجودِهِ، فِعل تكثيفٍ واختصار للآخرين..( فانوس، د. وجيه. محاولات في الشعري والجمالي)[5]“، فـلِمَ لا تستلُّ غريد محفظة أقلام الرصاص، وأدواتها الجمعيَّة كُلِّها، لتخطَّ ما يعتمل في هذه الروح الانسانيَّة؟

فــ “إذا كان كُلُّ فرد إنساني، في أروع تجلِّياتِ وجودِهِ، فِعل تكثيفٍ واختصار للآخرين..( فانوس، د. وجيه. محاولات في الشعري والجمالي)[5]“، فـلِمَ لا تستلُّ غريد محفظة أقلام الرصاص، وأدواتها الجمعيَّة كُلِّها، لتخطَّ ما يعتمل في هذه الروح الانسانيَّة؟

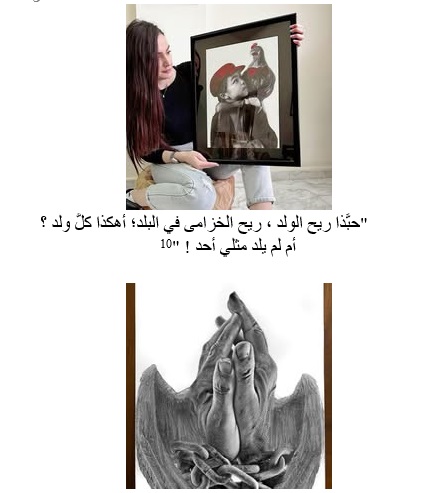

يستحضرنا في هذا المقام، أرجوزة تعبيريَّة، بسيطة وسلسلة من حيث اللفظ العامي تشي بدلالات الحُب، وليس أي حُبِّ؛ حُبُّ الجدة “إزدهار”، ذات الأصول الشركسية، ومُعايشتها للقوَّة في الذَّات حتَّى أثناء وحدتها؛ نسمعُها تغني “أرجوزة” اخترعها لحفيدتها غريد: “حبيبي بحبُّو.. بحبَّو، وليش العَالَم غِيرانه”. وتشهد لوحات غريد على هذا التعلُّق الحياتي بينها وبين عُنصر دقيق يمرُّ بها الانسان بشكلٍّ عام خلال مراحل تطُّوره الحياتي؛ والمُفضي إلى مُعايشتها اليوميَّة لجدَّتها بشكلٍ خاص.

فذاك الحُبُّ المُنسدل عن أكتاف الجدَّة “ازدهار”، وشيخوختها المُستقلَّة، يتسرُّب رويداً رويداً إلى ابنتها، فتتأبَّطه حفيدتها ويغمره ابن الحفيدة. علاقة نفسيَّة شعوريَّة، رُكن الطمأنينة الأُسريَّة، والشخصيَّة القويَّة الفريدة لـ “ازدهار” يتسلَّلُ مع غريد نغماً شجيَّاً، ولميس حُبٍّ لا مشروط. مجالات رحبة من الانسياب نفسيَّاً ومجتمعيَّاً وفنيَّاً، وتواصليَّاً، تحملُها غريد في قلمها تدليلاً على عميق العلاقة الوديَّة، المركونة في دفيء الذاكرة، المعجونة بعنبر تقادم المشيب، كما اللُطف والحنان، كما الدمعُ والابتسام.

يتمظهر تعلَّق غريد الطفولي الساكن في الشيخوخة؛ فتتبدَّى مُحقِّقاً في عِلم المباحث الجنائيَّة / الجريمة والتشريح، وعِلم الوراثة والانثروبولوجيا والمورفولوجيا والفلسفة وعِلم الاجتماع وعِلم الإناسة، تستقرئ الشخصيَّة وأغوار هُويَّتها وجوديَّاً.

تكمُن أسرار الوجود في كُليَّة الحركة والسكون، باتحادهما أو تعارضهما، في لوحاتها. فوراء كل تجعيده وجه / أو شكل ترسُمُه، وكل ومضة لحظ، وكُل تنهيدة، وكُلُّ حركيَّة مُتثاقلة للجسد المُتراخي على كنبة (صوفا) أو هي / هو يستسلم لنسمة “برود” تحت عريشة العنب، أو هو ذاك الخارج من معول القمح والدجاج سارح دون رقيب؛ أو ذاك “العم” المُنشغل بأفكاره يطوي طُرقات العمر، أو المُستكين على حفافي الرصيف، أو أمام “دكَّانة الحي”، أو المتأمِّل على “مصطبة” الدار، وغيره يرتوي من فيض النبع، وسواها الكثير.

إنَّ قلم الرصاص الَّذي طوَّعته غريد مُراوِح بين الخط القاسي الجاف، والسلس الرهف؛ تستلُّه كاشفةً عن عوالم من القلق والارتباك، من الحكمة والطيش، من الألم والقهر، من الندم والعتب، من المعاناة والغضب، حتَّى الفرح والنشوة الانسانيَّة. في تجسيد / اظهار قصدي لتلك العلاقة الترابطيَة الَّتي تجمع الانسان بعوالم الطبيعة والموسيقا الحياتيَّة.

تستضيءُ الرسَّامة بحدسِ مُلاحظتها أدقِّ أدق التفاصيل، فتعمل بمهارة على تقسيم التشكُّل الفنِّي إلى مكوِّناته الصُغرى، حتَّى يتجلَّى بكُلِّيته رسماً واقعاً أمامنا على الورق، مُركِّزة على المَغزَى، بحرفِيَّة انسانة مُرهفة الظلِّ والوجد، تصبُّ شعورها حقيقة واقعيَّة في قالب نابض بالحنان والرأفة، تستحضرُ الذاكرة والنسيان، فتُعيد ترميم شظايا النفس البشريَّة مُجدّداً، بوعي مُتقن لتلك العلاقة التبادليَّة بين الآخر والذَّات.

إذن يتجسَّد المنطلقُ الجماليُّ عند غريد بانسيابيَّة مُتعالية عن لحنيَّةِ قدريَّة الحياة، ويسري حتَّى في تلاوينها الَّتي لا تكاد تخرُجُ من عباءةِ اللونِ الأسودِ الفحمي للرصاص. “مشحات” من هُنا في النصف السُفلي للوجهِ، ونقطة داخل الأُذن تلك البارزة في الضوء هُناك، يُمنى ويُسرى، وتعويمٌ لومضة فوق وتحت الحاجب، هكذا دواليك. كأني بها في صمت هدوئها تُعبِّر من خلال لوحاتها: لا مندوحة من حتميَّة الاستمرار، لا بُدَّ لها من أن تُعيد تشكيل أنشودة تضاريس الوجه ومساماته جُرماً شمسيَّاً، ظِلالاً ونوراً أخَّاذين، بفُجائيَّة تكوينيَّة صادقة. كما لو أنَّه:

“صحا والفجرُ يرمقُنا بطرف نائمٍ صاحٍ”

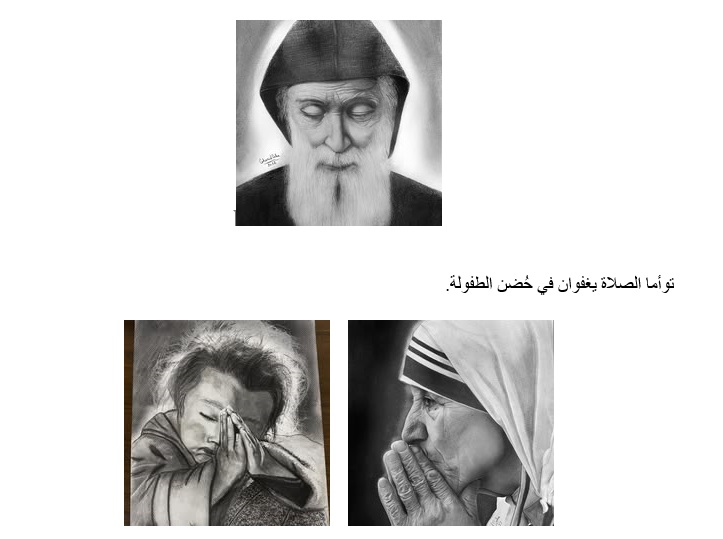

تُمثِّل غريد بقلمها الرصاص أغنية للفرحٍ من خلال التماثُلات ما بين الطبيعة الريفيَّة والمدينة، ما بين رحيب الجمال البرِّي، و”هُتاف” أزقَّة المُدن، برؤى ساحريَّة تنسكبُ فيها البراءةُ والخيال معاً. صوَّرت وداع الفلاَّحين لمواسم الرحمة، كما انشغلت باحتضان الجدَّة لـ ديك أو كلب، كما تأبَّطت أفكار النُقَّاد والمُفكِّرين والفلاسفة، وكتبت أغاني المُطربين بمشهديات تمثيليَّة تنتفض.

تُمثِّل غريد بقلمها الرصاص أغنية للفرحٍ من خلال التماثُلات ما بين الطبيعة الريفيَّة والمدينة، ما بين رحيب الجمال البرِّي، و”هُتاف” أزقَّة المُدن، برؤى ساحريَّة تنسكبُ فيها البراءةُ والخيال معاً. صوَّرت وداع الفلاَّحين لمواسم الرحمة، كما انشغلت باحتضان الجدَّة لـ ديك أو كلب، كما تأبَّطت أفكار النُقَّاد والمُفكِّرين والفلاسفة، وكتبت أغاني المُطربين بمشهديات تمثيليَّة تنتفض.

لقد جعلت غريد من محوريَّة حقيقة الوجوه كسيرورة حركيَّة طبيعيَّة لحضورٍ معيوش، والمعبد وضَّاء بالشموع، حيثما تمرُّ الفصول بخشوع لله، والحقول تُلاطف حبيبها الدُجى، أفلا تأتي النجوم؟!

وزهر الخمائل طرُبت، وعهد النواح علاَّم القلوب ولَّى، وربيع الحياء يطوي البروق، ودُعاء الهموم أعظم من الحيرة، ووداع الضباب فارسٌ محجوب، وهدير الجبال كهوجاء الأقدار، والصُبح ينتفض من تحت القتام… هي الحياة.

غريد تُقيم هذه العلاقة التواصليَّة ما بين “التألُّم” و”السكينة”؛ ما بين “الحرمان” و”الضياء”؛ ما بين “المطريَّة” و”دافئات الوِهاد”؛ وما بين “بياض” الوجوه المرسومة و”حافة قلم الرصاص” تغزل تدرُّجات اللون الأحادي بين يديها ألواناً. هُنا الاختبار يُصبح فريسةً لفراستها ونباهتها وطول أنامها.

ومن خلال خطوطها، والأشكال الفنيَّة والهندسيَّة، وعِلم التشريح والتناسب والنسب، تخترقُ غريد بقلم رصاص محظورات العربيَّة الفُصحى في أخاديد زهريَّة، لا يمكن لك إلاَّ أن تتخيَّلها زهريَّة لانبهار النظرة بهذا التكوين. فالصُّراخ الرنَّان _ بعدما فَجع الدهرالكهولة، يجيء تمثيلاً فجاً لواقعيَّة الوقوف عل مفترق حياتي صعب جداً، ما بين أطلال التأزُّمات شخصيَّاً ومُجتمعيَّاً، وحضاريَّاً؛ ومسارات الأُفول، في كُلِّ أصقاع الدُنيا، مُشتركاً انسانيَّاً لا مهرب منه.

كقول الشاعر الجاهلي، المُرقَّش الأكبر:

” هل بالدِيار أن تُجيب صمم لو كان رسم ناطقاً كَلَّمْ “

فـ غريد، لا تفصل الذَّاتي فيها عن محوريَّتها الفكريَّة، عن القضايا الإنسانيَّة العُظمى، تلك من جوع، وذاك من تفجُّع، وهذا من توقٍ، وذلك من سحرٍ وحُلم وحُبّ، حتدِّ الانبهار..

عليه يتجسَّد التكوين الوجودي الشخصي لـ غريد، الحالمة بهدوء طبعها، إنميازاً غير مرئي، بتماثُل ظلال الوارفات في مجرى الدمع.

” هذي الهواجس لم تكن مرسومة في مُقلتيكِ

فلقد رأيتُكِ في الضُحى ورأيته في وجنتيكِ

لكن وجدتك في المساء وضعتِ راسك بين يديكِ

وجلستِ في عينيكِ ألغاز وفي النَّفسِ اكتئاب

مثل اكتئاب العاشقين

سلمى ! بماذا تُفكِّرين؟ “(أبو ماضي، إيليا. شاعر. قصيدة: “المساء”.)[6]

وبحركيَّة لاشباع هذه الرُّوح، لا ضير أن تهمس رواية “رجل مجهول”[7] لـ أنطون تشيخوف، بتقنية سرديَّةٍ عميقة، كي تُشخِّص روح وجع الانسانيَّة؛ كما تضيء على الجزء المفقود (من أنا _ الذَّات!). فالخادم الَّذي يتسلّل إلى بيت سياسيّ ثوريّ، كي يتجسّس عليه، تتآكلُ مهمته وتُمزّقها تناقضاتُ العيش الحاضر.

ههُنا يختبر “الرجل المجهول” مُدركات حياته وتأزُّماته وتناقضاته. هُنا لم يكن مجرد شخصية تتخفّى، بل مرآةً تعكس هذا الصراع الأحاديّ الفرديّ مع أفكارهِ وأوهامهِ ومُعتقداتهِ.

كأنَّ صوت الضمير المُتثاقل يستغيثُ بكَ، كعبوديَّة للحياة وانعتاقٍ في الموت، يلهو بها.

و “تحت الضوء، تقول المرأة في خوفٍ: ما هذا الليل؟”

مُدن وقُرى وذئاب تعوىِ جائعة، تحت الثلجْ..

قال الرجلُ الناعم في همسٍ: الليلُ هو الليل!

المرأة تبكي في خوف..”[8]

***

*”الفجرُ وشيكٌ والغاباتُ تتنفَّسُ في عُمقٍ والأرضُ تُعاني أوجاعَ مخاض”(البياتي، عبد الوهَّاب. بُستان وفيقة )[9].

تستنهضُ الرسَّامة غريد بحِرفيَّتها تصاوير تشكُلاتها انسانياً وطبيعةً، موسيقا تشرئِّبُ من براعم القلوب، إذ يسطع تكاوين لزهرة المُرتجى، أو هناءة غفوة الضُحى، أو منحوتة ألوهية لونيَّة تستقرئها بين الخدشِ والسطرِ، بين الثغر والخدِّ، بين الحاجبِ والدمعِ، بين البراءةِ والالتماع اللحظي، اشباعات قيميَّة جماليَّة.

فكأنَّما التحويليَّة القصديَّة الَّتي تتوسَّلها غريد، تُفجِّر دلائل الحرب والسِلم، تنتفض عليها بالقلم؛ قلم الرصاص.

تؤرقها الظنون ومسارات حياة المُجتمعات، فعل انفصال أو جمود أو انتحار أو تحدٍّ. ومن تساؤلات العبثية ألاّ تصون الدول ارادة الشعوب بهُويتها الوطنيَّةِ، لاستقرار عيش وفاعليَّة تطوّر.

ويستحيلُ من غير ممكن أن يتجلىَّ الانتحار واختيار المأساة بصيغتها اليونانيَّة كثمن للتفوّق وخرق الحدود (من مثل: “أنتيغون”، أو “أوديب” الذي عُمِيَ من فرط ما رأى، “نيتشه” الَّذي جُنَّ كثمن لعبقرية الرؤيا، و”بتهوفن” الَّذي صمّ كثمن لعبقرية السمع).

هُنا يسري النهر في أتونٍ من وجد، في حين يستظِلُّ القدر في انشغالٍ طبيعيّ أخَّاذ، يستحيلُ الجسدُ غيوماً رماديَّةً، مثلما تتسلَّل شُعيرات مشيب زمنٍ ما إلى ذقن “الختيار” وبنشوةِ البهجة تنتصر. والأخاديد جبال لبنان الشرقيَّة منها والغربيَّة، تسكُنها عصا الريح؛ هل تختبئ “جبال الصوَّان” الحُرَّة، خلفها في رحلة الاستكشاف؟ أم تُراه يعلوها سيف قدموس تُراثاً مشرقيَّاً، عربيَّاً أصيلاً!

كقول الشاعر:

” بين روحِي وجسمي الأسيرِ كان بُعدٌ ذُقتُ مُرّه

أنا في الأرضِ وهْيَ فوقَ الأثيرِ أنا عَبْدٌ وهْيَ حُرَّهْ “[11].

تتطرَّق غريد في موضوعات رسومها، إلى القيمي الجمعي، والتُراث الانساني المادي وغير المادي، الأُممي. بناءً عليه، فإنّ ركيزة صقل الهُوية الوطنيَّة تشغل حيِّزاً هاماً في مسارها الفنِّي التواصلي. فهذه الذاكرة بكلِّ ما له علاقة بامتداداتها في المكان والكون، في اللغةِ واللهجات، ضمن العادات والطقوس المجتمعيَّة اليوميَّة. لذا تتمثَّل أهميةُ الذاكرة الوطنيَّة والهُويَّة عندها، في كيفية توظيف الماضي ترسيخاً للحاضرِ وتفعيلاً للمستقبل.

تسطعُ الأبعادُ الجماليَّةِ في خابئاتِ المُنى، وفي “صمت اللوحةِ النابضةِ برهيف “ضربة قلم رصاص”، تذوِّبُ الرسَّامة غريد مصطفى جحا “ذاك القادم” في ذاتِ الرجاء الأزلي..

نتهادى في الغِوى ..

منى رسلان

أستاذة النقد الأدبي الحديث والأدب المقارن،

أدب ما بعد الحداثة، والمنهجية،

في كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة _ الجامعة اللبنانية

[1] _ السوناتا : السُّوناتة أو الصوناتا أو السُّناتا هي قالب موسيقي يحوي ثلاث أقسام رئيسية: العرض التفاعل المرجع. هنالك فرق بين ما يسمى قالب السوناتة، وبين السوناتة نفسها التي تعني قطعة موسيقية مكتوبة لآلة (سوناتة للبيانو المنفرد) أو آلتين (سوناتة للكمان والبيانو، سوناتة للفلوت والبيانو، سوناتة للكمان والجيتار….) من عدة حركات بالترتيب (سريع، بطيء، متوسط السرعة، سريع). الكلمة مأخوذة من الكلمة الإيطالية sonare والتي تعني إصدار الصوت من آلة موسيقية. كمقابل لكلمة cantata والتي تعني الغناء بالصوت البشري

[2] _ Adélaïde Labille-Guiard (1749–1803)

[3] _ رسلان، منى . التجربة الشعرية عند جبرا إبراهيم جبرا. بيروت، 2001. ص 102.

[4] _ديركي، د.أحمد. مقال: “الصراع بين البيولوجيا والأخلاق”. https://taqueen.com/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d8%b9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82/

[5] _ فانوس، د. وجيه. محاولات في الشعري والجمالي (دراسات في قضايا النقد). اتِّحاد الكُتَّاب اللبنانيين، بيروت. 1995.

[6] _ أبو ماضي، إيليا. شاعر. قصيدة: “المساء”.

[7] _ تشيخوف، أنطون. رواية : “رجل مجهول”. ترجمة: يوسف، أبو بكر. صدر أصل هذا الكتاب باللغة الروسية العام ١٨٩٣. صدرت هذه الترجمة العام ١٩٨٢. صدرت هذه النسخة عن مؤسسة هنداوي العام 2024.

[8] _ البياتي، عبد الوهَّاب. بُستان وفيقة. دار الشروق. القاهرة. الطبعة الأولى، 1989. (مقتطف من قصيدة” إلى يلماز غونيه) ص 43.

[9] _ البياتي، عبد الوهَّاب. بُستان وفيقة. دار الشروق. القاهرة. الطبعة الأولى، 1989. (مقتطف من قصيدة” إلى يلماز غونيه) ص 43.

[10] _ (أرجوزة عربية / قول عربي قديم)

[11] _ المعلوف، فوزي. شاعر. قصيدة: “عبد وحرَّة”.