الأسطورة والحكايات الشعبية: مقاربة نقدية في أعمال محمد عرابي وعادل كبيدة

أجزاء للدراسة:

أجزاء للدراسة:

1. مقدمة نظرية عن الأسطورة والحكاية الشعبية في وادي النيل وإفريقيا.

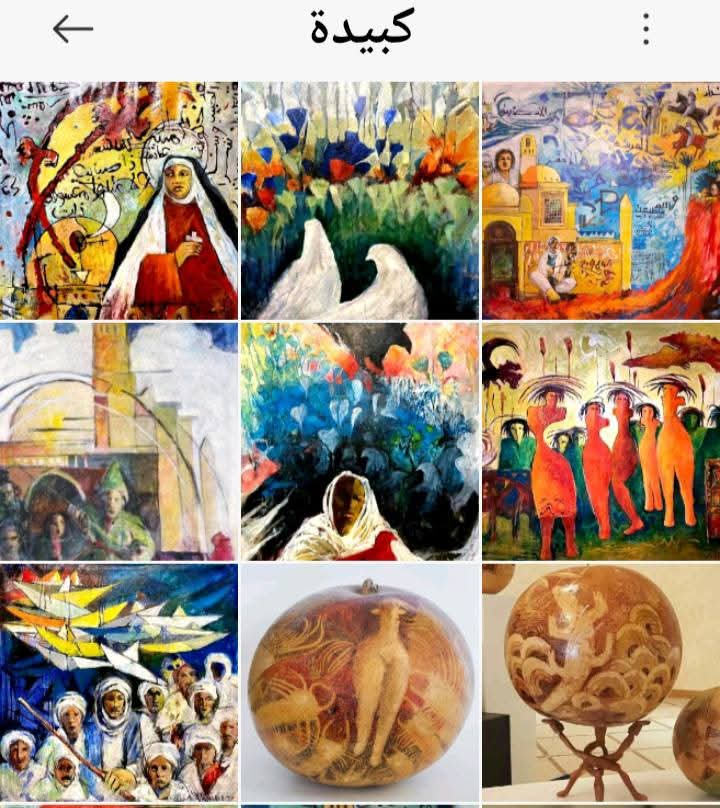

2. فصل تحليلي أول: تجربة عادل كبيدة (الحرف العربي، الطقس الصوفي، الخامات غير التقليدية، الوجوه الأسطورية).

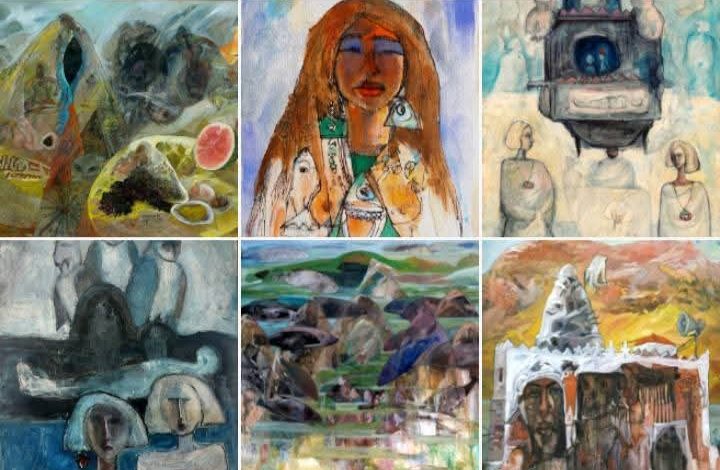

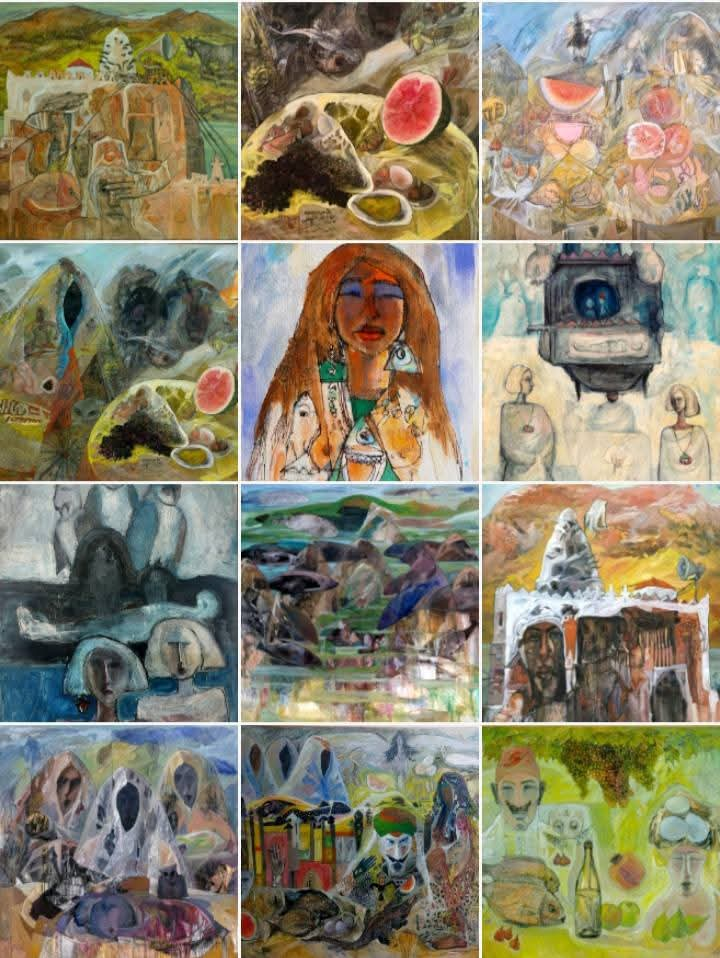

3. فصل تحليلي ثانٍ: تجربة محمد عرابي (المرأة، النيل، الفاكهة، الحقول، المشهد الريفي).

4. مقارنة بين التجربتين (التقاطع والاختلاف).

5. خاتمة: علاقة الأسطورة والفن بالهوية الثقافية.

6. المراجع

✦ الجزء الأول: المقدمة والإطار النظري

منذ أن وعى الإنسان ذاته في قلب إفريقيا، وهو يفتش عن معنى وجوده عبر الحكاية والأسطورة. لم تكن الأسطورة في مجتمعات وادي النيل مجرد قصة تُروى للتسلية، بل كانت أداة تفسيرية للوجود، تصوغ علاقة الإنسان بالطبيعة، وتضع حدودًا بين المقدّس واليومي، وتبني جسورًا بين المجهول والمرئي. وهكذا، صار المخيال الجمعي للأفارقة – والسودانيين والمصريين على وجه الخصوص – مخزنًا مدهشًا للأساطير الشعبية والحكايات التي تُستعاد في طقوس الغناء، وفي حركة الجسد، وفي زخارف البيوت، ثم أخيرًا في اللوحة التشكيلية الحديثة.

ولعل الفنون التشكيلية في جنوب الوادي كانت أوفى تعبير عن هذه الذاكرة. فالفنان المعاصر، وهو يقف أمام إرث هائل من الحكايات الشعبية والأساطير القديمة، يجد نفسه مدفوعًا لا إلى النقل الحرفي، بل إلى إعادة صياغة الأسطورة في صورة جديدة. ومن هنا، يصبح التشكيل البصري مجالًا يلتقي فيه “الموروث الشفاهي” مع “الخيال الإبداعي”، ليولد خطاب جمالي يحمل هوية المكان.

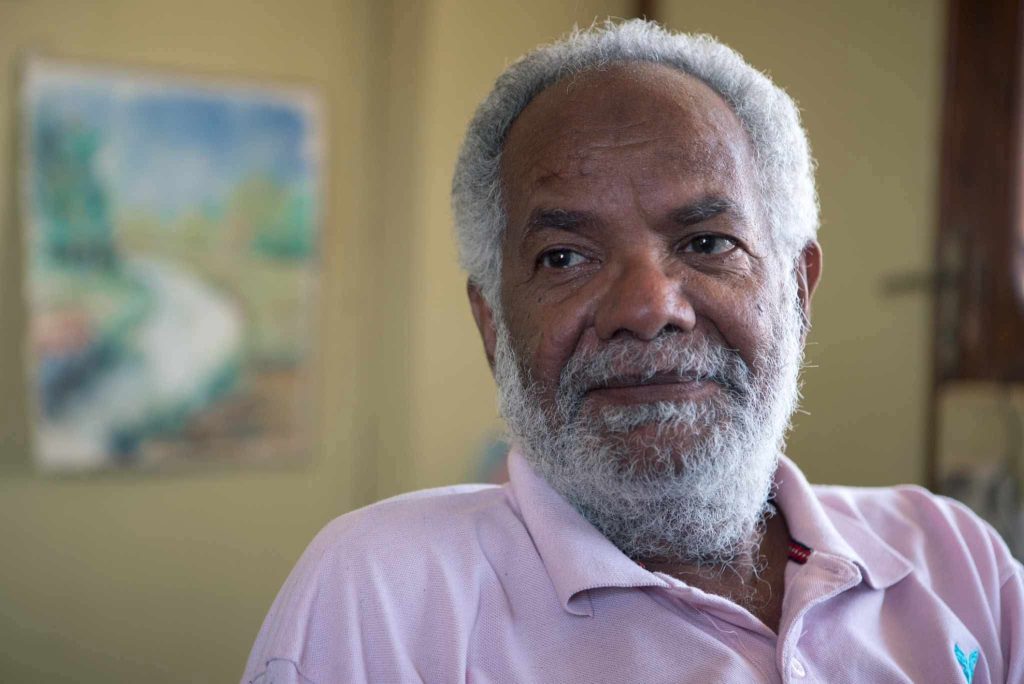

لقد كان سؤال الهوية حاضرًا بإلحاح في تجارب الفنانين التشكيليين السودانيين والمصريين المعاصرين. ففي السودان، سعى جيل عادل كبيدة إلى استنطاق الحرف العربي والرموز الصوفية والإفريقية، وإعادة تشكيلها في خطاب بصري يُحاور التراث ويعيد بناءه من الداخل. وفي مصر، اتجه محمد عرابي إلى رصد الحكاية الشعبية ومشهديات الريف، والمرأة بوصفها حاملة الذاكرة، والحقول والنيل بوصفها مسرحًا للأسطورة اليومية.

إن تقاطع هاتين التجربتين – كبيدة وعرابي – يمنحنا فرصة نادرة لقراءة كيف تتحول الأسطورة من حكاية منطوقة إلى لوحة مرئية. وكيف يتخذ الفنان من رموز الماضي أدوات لبناء خطاب تشكيلي معاصر. غير أن هذا التحول لا يتم بطريقة متشابهة، بل وفق خصوصية التجربة، واختلاف السياقات الثقافية والاجتماعية بين السودان ومصر.

إن تقاطع هاتين التجربتين – كبيدة وعرابي – يمنحنا فرصة نادرة لقراءة كيف تتحول الأسطورة من حكاية منطوقة إلى لوحة مرئية. وكيف يتخذ الفنان من رموز الماضي أدوات لبناء خطاب تشكيلي معاصر. غير أن هذا التحول لا يتم بطريقة متشابهة، بل وفق خصوصية التجربة، واختلاف السياقات الثقافية والاجتماعية بين السودان ومصر.

وإذا كان بول ريكور قد رأى في الأسطورة “نصًا مؤسسًا للخيال الجمعي”، فإننا في هذه الدراسة نرصد كيف تحولت تلك النصوص الخفية إلى علامات بصرية في اللوحة التشكيلية، وكيف أعاد الفنانان تشكيلها بما يخدم مشروعهما الفني. إننا لا نتحدث عن نقل حرفي للأسطورة، بل عن إعادة توليد لها في فضاء معاصر.

وإذا كان بول ريكور قد رأى في الأسطورة “نصًا مؤسسًا للخيال الجمعي”، فإننا في هذه الدراسة نرصد كيف تحولت تلك النصوص الخفية إلى علامات بصرية في اللوحة التشكيلية، وكيف أعاد الفنانان تشكيلها بما يخدم مشروعهما الفني. إننا لا نتحدث عن نقل حرفي للأسطورة، بل عن إعادة توليد لها في فضاء معاصر.

في هذا السياق، تبدو دراسة أعمال كبيدة وعرابي ليست مجرد تأمل في تجربة فردية، بل هي نافذة على حوار ثقافي أوسع بين شمال وادي النيل وجنوبه، بين الضفة السودانية والضفة المصرية من النيل، حيث تتشابه الحكايات وتتمايز في الوقت ذاته.

وهكذا، فإن هذه الدراسة تنطلق من فرضية أن:

الأسطورة والحكاية الشعبية ليستا مجرد موضوع في الفن، بل مادة مكوِّنة للبنية التشكيلية ذاتها.

وأن الفنانين كبيدة وعرابي قدما مقاربتين مختلفتين للأسطورة: الأولى روحية، طقسية (كبيدة)، والثانية سردية، يومية (عرابي).