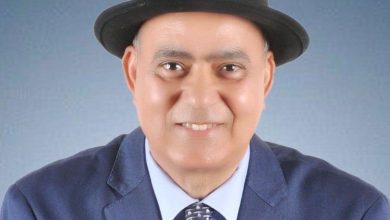

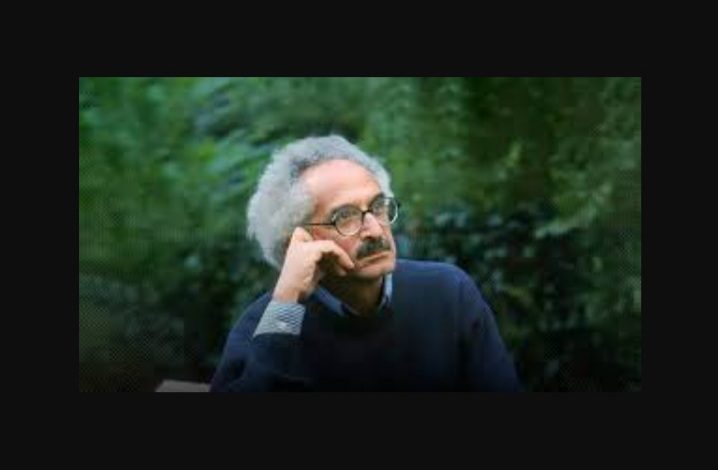

لم يكن صنع الله إبراهيم مجرد روائي، بل كان معماريًا يشيّد نصوصه من مواد الواقع الخام: صحيفة، تقرير، إحصائية، بيان رسمي. لقد فهم مبكرًا أن الوثيقة ليست جثة باردة، بل نبضٌ اجتماعي يمكن أن يتحول إلى فن إذا أُدرج داخل بناء روائي صلب. وُلد عام 1937 في بيت من بيوت الطبقة الوسطى، أب موظف وأم ممرضة لم تتقبلها أسرة الزوج لأنها من طبقة أدنى، ومنذ الطفولة التقط فكرة الظلم الطبقي كأول وثيقة تترسخ في وعيه. الصحف التي كانت تملأ شوارع القاهرة هي الأخرى شكّلت خياله: ورق يومي يتبدل لكنه يحتفظ بملامح الناس وأحلامهم. كان يرى فيها حياة كاملة تختبئ خلف العناوين.

في المعتقل (1959 – 1964) بدأ تمرين التحويل: يوميات على أوراق السجائر، شذرات مقتضبة أقرب إلى الملاحظات التوثيقية، لكنها محمّلة بألم التجربة الإنسانية. هناك تعلّم من همنغواي وقاعدة كارلوس بيكر أن الجملة يجب أن تكون شفافة، وأن ما يُحذف لا يقل أهمية عما يُكتب. ومن تلك الممارسة خرجت بذور أسلوبه: أن النص يمكن أن يُكتب كوثيقة شخصية تتجاوز السيرة لتصبح أدبًا.

مع تلك الرائحة (1966) دشّن منطقه الفني: كتابة متقشفة “تلغرافية”، تشظي السرد كأنه تقارير مقتضبة عن يوم عابر، إدخال حضور الشرطي كختم يومي يذكّر بالسلطة. الرواية بدت أشبه بمحضر حياتي يقطعه الذهول، لكنها كانت في حقيقتها تجربة في تجميل التوثيق، إذ جعل من أبسط المعايشات اليومية مادة جمالية.

مع تلك الرائحة (1966) دشّن منطقه الفني: كتابة متقشفة “تلغرافية”، تشظي السرد كأنه تقارير مقتضبة عن يوم عابر، إدخال حضور الشرطي كختم يومي يذكّر بالسلطة. الرواية بدت أشبه بمحضر حياتي يقطعه الذهول، لكنها كانت في حقيقتها تجربة في تجميل التوثيق، إذ جعل من أبسط المعايشات اليومية مادة جمالية.

ومع نجمة أغسطس اتسعت التجربة: السد العالي بوصفه حدثًا جماعيًا يُقرأ من خلال تقارير ومعلومات حقيقية امتزجت مع السرد الروائي. هنا تحولت الوثيقة إلى بنية درامية: الإحصاءات، السرديات الرسمية، شهادات العمال، كلها دخلت في نسيج الرواية لا كاقتباسات جامدة، بل كإيقاع سردي يوسع النص ليصبح لوحة عن جماعة بشرية.

في اللجنة واصل التجريب على المستوى البنائي: النص نفسه بدا كأنه تحقيق رسمي، حوار مطوّل أشبه بمحضر استجواب. البنية كلها اعتمدت على منطق الوثيقة: البيروقراطية تُعرَّى من الداخل عبر لغتها نفسها. أما ذات فقدمت ذروة مزجه بين “الوثيقة الصحفية” والحكاية الشخصية؛ أخبار وأرقام واقعية أُدرجت بين الفصول لتعكس حياة بطلة عادية، بحيث تبدو الشخصية وكأنها محاطة بفضاء من بيانات وإعلانات، كأن حياتها لا يمكن فصلها عن الأرشيف الإعلامي الذي يسجلها لحظة بلحظة.

في وردة وبيروت بيروت وعمائم وقبعات مارس التوثيق التاريخي: وثائق الثورة في ظفار، نصوص الحرب اللبنانية، مدونات غزو نابليون. لكنه لم يستخدمها كمراجع، بل كجزء من المادة الروائية، بحيث يتأرجح القارئ دائمًا بين الحقيقة والتخييل. كان ذلك هو جوهر لعبته الفنية: أن الوثيقة في ذاتها لا تكفي، لكن حين تُزرع في السياق الروائي تتحول إلى مادة درامية تكشف المعنى.

آخر أعماله 1970 بلغت أقصى نضج لهذا المسار: استدعاء وثائق المرحلة الناصرية، خطب وتصريحات وأحداث حقيقية، لتُبنى فوقها رواية عن سقوط الحلم الجماعي. الوثيقة هنا لم تعد مجرد مادة، بل أصبحت وسيلة لإعادة النظر في التاريخ من الداخل، لتكشف التناقضات وتضيء ما غفل عنه الوعي العام.

هكذا حوّل صنع الله إبراهيم الوثيقة إلى فن على مستويين:

1. المستوى الشكلي: إدماج الوثائق كجزء من النسيج السردي (أخبار، إحصاءات، محاضر، خطب) بحيث تتحول إلى مكوّن جمالي.

2. المستوى الدلالي: جعل الوثيقة أداة لكشف ما يتوارى خلف الخطاب الرسمي: السلطة، القهر، الانكسار الجماعي، حلم الحرية.

ولذلك لم يكن موقفه العلني عام 2003، حين رفض جائزة الرواية العربية، مجرد حدث سياسي، بل امتدادًا لفلسفته: أن الكاتب نفسه هو الوثيقة الحية لموقفه، وأن الأدب لا ينفصل عن الفعل الأخلاقي.

ومع أن توظيف الوثيقة لم يكن حكرًا عليه – فقد استعان عبد الرحمن منيف بالسجلات النفطية في مدن الملح، واستعاد إلياس خوري شهادات اللاجئين الفلسطينيين في باب الشمس – إلا أن الفرق أن صنع الله جعل الوثيقة مكوّنًا بنائيًا أصيلًا لا ينفصل عن نسيج الرواية. عند منيف وخوري تظل الوثيقة غالبًا مادة مرجعية أو خلفية تاريخية، أما عند صنع الله فإنها تتحول إلى إيقاع داخلي للنص، إلى لغة روائية قائمة بذاتها، حتى ليصعب على القارئ أن يفصل بين الجملة الأدبية والفقرة التوثيقية. هنا تكمن فرادته: أنه لم يضف الوثيقة إلى الرواية، بل أعاد تعريف الرواية نفسها بوصفها وثيقة جمالية لحياة الناس وزمنهم.

ذلك هو صنع الله إبراهيم: السجين الذي ظل العسكري يطارده حتى وهو في قلب الكتابة، والمثقف الذي جعل من الورق اليومي سجلًا للروح. لقد كتب التاريخ اليومي للأمة، لا كمدوّن أو مؤرخ، بل كفنان، حوّل الوثيقة من برودة الورق إلى دفء السرد.

أسامة كمال