بقلم: حمزة مولخنيف

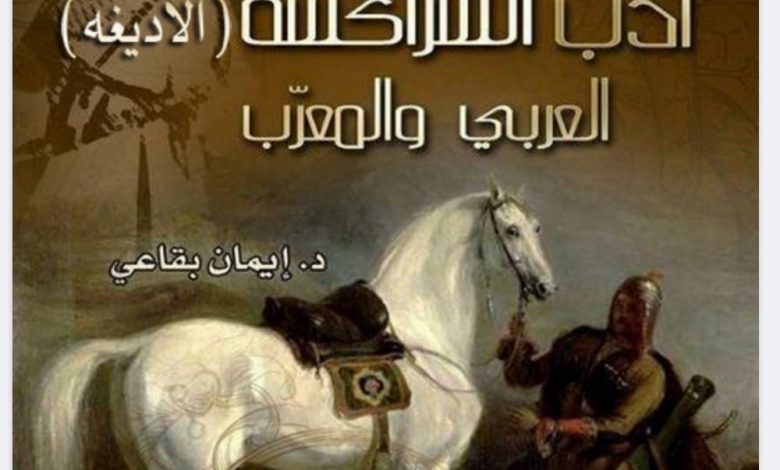

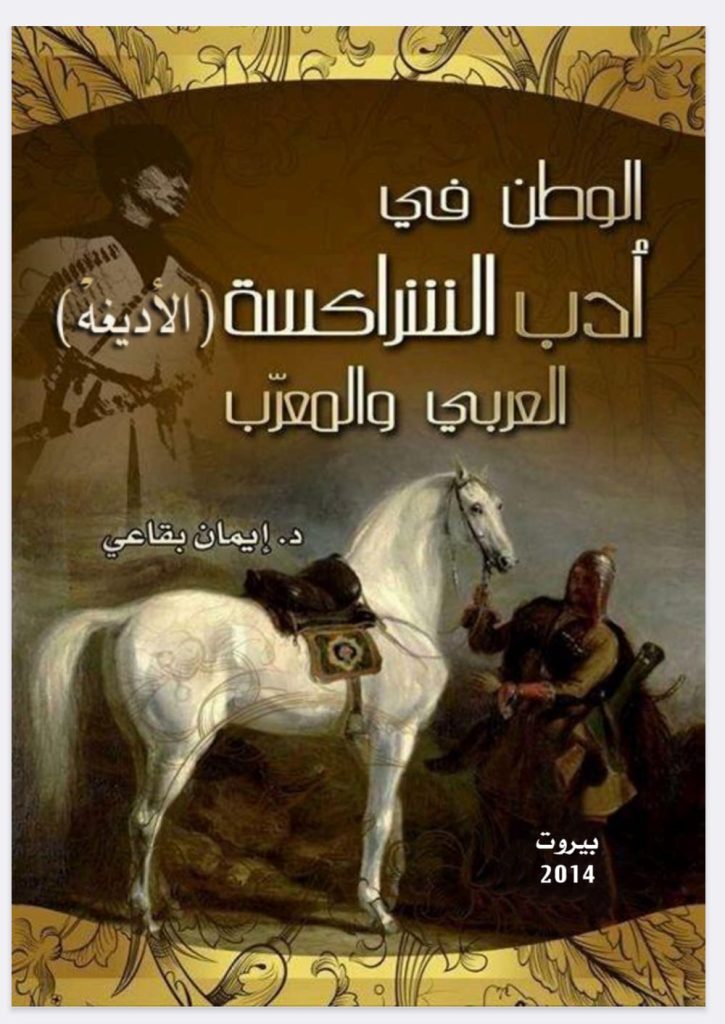

يُعدّ كتاب الوطن في أدب الشراكسة العربي والمعرّب للدكتورة إيمان بقاعي عملًا فريدًا في بابه، من حيث الموضوع والمقاربة والمنهج، إذ يفتح أفقًا بحثيًّا نادرًا في الأدب العربي الحديث من خلال استنطاق أدب جماعة ثقافية قليلة الحضور في المتن العربي العام، هم الشراكسة أو الأديغة، ومحاولة تتبع تمثّلات مفهوم الوطن في أدبهم المكتوب بالعربية أو المعرب عن لغتهم الأم. في هذا المسعى المزدوج بين التاريخ والأدب، بين الهوية واللغة، بين الذاكرة والجرح، يتأسس هذا العمل بوصفه مشروعًا علميا يسائل علاقة الأدب بالانتماء، ويعيد تعريف مفهوم “الوطن” بما هو معادل رمزي لكرامة الإنسان ووجوده الثقافي والأنطولوجي.

ينتمي هذا الكتاب إلى حقل الدراسات النقدية التي يمكن وصفها بـ«الملتزمة»، لا بمعناها الإيديولوجي الصارم، بل بمعناها الأخلاقي والإنساني الذي يربط الأدب بفعل المقاومة، ويجعل من الكتابة شهادة على المأساة الإنسانية. لذلك تبدأ المؤلفة مقدمتها بمقاربة فلسفية للالتزام في الأدب، تستند فيها إلى الإرث الإغريقي منذ أفلاطون وأرسطو، حينما كان الشعر والشعراء جزءًا من مشروع المدينة الفاضلة، أو من نظامها الأخلاقي والسياسي. فكما رفض أفلاطون الشعر الذي يتملّق الجماهير ويمجد الرذيلة، وأراد فنًّا يخدم الفضيلة، كذلك سعت بقاعي إلى تبرير مشروعها بوصفه استمرارًا لتلك الرؤية التي ترى في الأدب طاقة أخلاقية وتربوية، لا مجرد إنتاج جمالي معزول عن الإنسان. إن هذا الاستهلال الفلسفي ليس ترفًا معرفيًّا، بل إعلان منهجي واضح: الأدب عندها ليس موضوعًا للذوق، بل ميدانًا لمعرفة الذات والآخر، واستعادة للمعنى الإنساني في مواجهة النسيان والتشريد.

هذا الوعي الأخلاقي الجمالي هو ما يضفي على مشروع بقاعي بعده الوجودي. فالكاتبة ليست باحثة من الخارج، بل هي جزء من هذا التاريخ الذاكراتي الذي تكتبه؛ فهي شركسية أبخازية، وتحمل في ذاتها ما تسميه بـ«الهاجس الوطني الذي لا يفنى». هذه الذات الباحثة، وهي تكتب عن قومها، تجمع بين الموضوعية العلمية وبين الحنين المؤسس للبحث، أي ذلك الحنين الذي يجعل البحث الأدبي شكلًا من أشكال العودة الرمزية إلى الوطن. من هنا يبدو أن الكتاب يُبنى على مفارقة جوهرية: إنه بحث أكاديمي في أدب «الآخر القريب» لكنه في العمق بحث في هوية الذات الباحثة نفسها. هذه الازدواجية تضفي على النص توترًا خصبًا، يوازن بين الانتماء والحياد، بين العاطفة والتحليل، بين الذاكرة والمنهج.

من الناحية المنهجية، اختارت الدكتورة بقاعي أن تعتمد منهج «النقد الموضوعاتي»، وهو خيار دالّ ينسجم مع طبيعة موضوعها، لأنّ دراسة مفهوم «الوطن» تقتضي تتبع الصور والرموز المتكررة في الأدب عبر تجلياتها المختلفة في الشعر والنثر والأسطورة والرواية والأمثال. فالنقد الموضوعاتي، كما بلوره باحثون كجاستون باشلار وجان بيير ريشارد في النقد الفرنسي الحديث، يقوم على تتبع الموضوعات الكبرى التي تشكّل البنية العميقة للعمل الأدبي، مثل الماء والبيت والمكان والرحيل والنار… إلخ. في هذا الأفق، يصبح «الوطن» عند بقاعي ليس مجرد فكرة سياسية، بل صورة خيالية ووجدانية تتكرر في الأدب الشركسي عبر تحولات التاريخ والمنفى. وبذلك تتحول القراءة إلى بحث في المتخيل الجمعي للأمة الأديغية، وإلى محاولة لفهم كيفية تشكل الذاكرة الجماعية في النصوص.

إنّ أهمية هذا الخيار المنهجي تكمن في أنه يسمح للباحثة بالخروج من أسر التحليل التاريخي أو الوثائقي المحض، إلى فضاء أكثر عمقًا وتأملًا، حيث يُقرأ الأدب لا بوصفه سجلًّا للوقائع بل باعتباره بنية رمزية تحمل أثر الجرح التاريخي وتحوّله إلى دلالة جمالية. وهنا تتبدّى قدرة بقاعي على الجمع بين صرامة الباحثة وشفافية الأديبة. فهي تتعامل مع النصوص لا كأرشيف بل ككائن حيّ ينبض بالحنين والتمزق والرجاء، وتستخرج من خلالها معالم الوعي الوطني عند الشراكسة، في الوطن الأم وفي المنافي العربية المختلفة.

يُضاف إلى ذلك أنّ المؤلفة لم تكتفِ بالجانب الأدبي المجرد، بل أحاطت عملها بإطار تاريخي وأنثروبولوجي متين، إذ بدأت الباب الأول من كتابها ببحث معمق في «معرفة القوم»، فتتبعت أصول الشراكسة (الأديغة)، وأوضحت امتدادهم التاريخي والجغرافي من القفقاس إلى المشرق العربي، مرورًا بالحقب السياسية التي عرفوها في ظل العثمانيين والمماليك وغيرهم، وصولًا إلى تشريدهم في القرن التاسع عشر بعد الحروب الروسية القوقازية. هذا الاستحضار التاريخي لا يُراد به التوثيق فحسب، بل هو شرط ضروري لفهم البنية الرمزية لمفهوم الوطن في أدبهم. فالوطن هنا ليس مكانًا فحسب، بل هو «فقدان»، و«منفى»، و«ذاكرة متشظية»؛ ومن ثم فإنّ الأدب الشركسي يصبح ممارسةً رمزية لاستعادة هذا الوطن الضائع، ووسيلة لحماية الهوية من الذوبان في لغات الآخرين وثقافاتهم.

بهذا المعنى، يقدّم الكتاب صورة نموذجية لما يمكن تسميته «أدب الذاكرة»، وهو الأدب الذي يكتب نفسه في مواجهة المحو، تمامًا كما فعلت آداب الأقليات في التاريخ العربي والإسلامي، مثل أدب الأندلسيين بعد السقوط، وأدب المهجر في الأميركيتين، وأدب الفلسطينيين في الشتات. كل هذه التجارب تتقاطع في كونها تكتب الوطن بوصفه جرحًا لا يندمل، وتحول الغياب إلى فعل وجودي. لكن خصوصية التجربة الشركسية كما تبرزها بقاعي، تكمن في أنّها مزدوجة اللغة والثقافة، وأنّ أدبها يتأرجح بين العربية والشركسية، بين الانتماء إلى أمة كبرى (العرب) والانتماء إلى قومية صغيرة مهددة بالاندثار. لذلك يكتسب تحليلها لأدب الشراكسة المعرّب دلالة تتجاوز حدود القوم لتلامس سؤال الوجود الثقافي في زمن العولمة والهيمنة اللغوية.

من خلال قراءتها للشعر والنثر والرواية والأساطير والأمثال والأغاني، تكشف المؤلفة عن بنية عميقة تشترك فيها كل هذه الأنواع، هي بنية الحنين والتمزق بين الماضي والحاضر، بين الوطن الأم والمنافي العربية. فالوطن في الأدب الشركسي ليس صورة رومانسية جامدة، بل هو حركة دائمة بين ذاكرة الأسلاف وواقع الشتات. في الشعر مثلاً، كما عند موسى حبطوش خوت أبزاخ، يظهر الوطن بوصفه أمًّا فقدت أبناءها، وبوصفه ضوءًا يتراءى في الحلم، بينما في الرواية المعرّبة يتحول الوطن إلى قضية وجودية: من نحن حين نفقد أرضنا؟ كيف نحافظ على لغتنا ونحن نتكلم بلسان غيرنا؟ إنّ هذه الأسئلة وإن بدت خصوصية فإنها في جوهرها أسئلة الإنسان العربي الحديث الذي يعيش قلق الهوية بين الأصالة والتغريب. وهنا تلتقي التجربة الشركسية مع تجارب أدب المنفى العربي في القرن العشرين، من المهجريين إلى الفلسطينيين إلى السوريين، في وحدة الهمّ الإنساني الذي يجعل من الوطن مرآة للذات في لحظة الانكسار.

من خلال قراءتها للشعر والنثر والرواية والأساطير والأمثال والأغاني، تكشف المؤلفة عن بنية عميقة تشترك فيها كل هذه الأنواع، هي بنية الحنين والتمزق بين الماضي والحاضر، بين الوطن الأم والمنافي العربية. فالوطن في الأدب الشركسي ليس صورة رومانسية جامدة، بل هو حركة دائمة بين ذاكرة الأسلاف وواقع الشتات. في الشعر مثلاً، كما عند موسى حبطوش خوت أبزاخ، يظهر الوطن بوصفه أمًّا فقدت أبناءها، وبوصفه ضوءًا يتراءى في الحلم، بينما في الرواية المعرّبة يتحول الوطن إلى قضية وجودية: من نحن حين نفقد أرضنا؟ كيف نحافظ على لغتنا ونحن نتكلم بلسان غيرنا؟ إنّ هذه الأسئلة وإن بدت خصوصية فإنها في جوهرها أسئلة الإنسان العربي الحديث الذي يعيش قلق الهوية بين الأصالة والتغريب. وهنا تلتقي التجربة الشركسية مع تجارب أدب المنفى العربي في القرن العشرين، من المهجريين إلى الفلسطينيين إلى السوريين، في وحدة الهمّ الإنساني الذي يجعل من الوطن مرآة للذات في لحظة الانكسار.

ومن الجوانب اللافتة في كتاب بقاعي قدرتها على التعامل مع النصوص الشركسية المعرّبة كجسر تواصلي بين الثقافتين، فهي لا تراها ترجمة فحسب، بل فعل تأويل ثقافي مزدوج، لأن كل ترجمة من لغة إلى أخرى تنقل أيضًا رؤية العالم من سياق إلى آخر. وعليه، فإن الأدب الشركسي المعرّب في منظورها، ليس مجرد استعارة عربية لأصوات الآخر، بل هو إنتاج معرفي مشترك يثري الأدب العربي نفسه بتجربة جديدة في التعبير عن الغربة والانتماء. بهذا المعنى، يندرج الكتاب ضمن الدراسات المقارنة التي تعيد الاعتبار لأدب الأقليات داخل الفضاء العربي، وتؤكد أن الهوية العربية ليست وحدة جامدة، بل نسيج من التعدد الثقافي واللغوي والتاريخي.

أما من حيث اللغة والأسلوب، فإنّ الدكتورة إيمان بقاعي تكتب بوعي مزدوج بين لغة المؤرخ ولغة الأديب. فهي لا تسرد التاريخ ببرودة الباحث، بل تحوّله إلى سردية شعرية تنبض بالصور والتشابيه والاستعارات. لغتها مشغولة بجهد جمالي، يتوازن فيه الحسّ العلمي مع اللمسة الأدبية، ما يجعل القراءة في كتابها تجربة فكرية ولغوية في آن. وتلك ميزة نادرة في الكتابة النقدية العربية المعاصرة، إذ قلّ أن نجد عملاً يجمع بين الدقة البحثية والعمق الإنساني بهذا الشكل المتزن. فحين تتحدث بقاعي عن الشراكسة لا تكتفي بتوثيق معاناتهم، بل تجعل من تلك المعاناة مرآة لأسئلة الإنسان في كل مكان: ما الوطن؟ ما معنى أن نفقد الأرض واللغة معًا؟ وهل يمكن أن يبقى الإنسان وفيًّا لهويته إن عاش بلغات الآخرين؟

إنّ الإجابة التي يقترحها الكتاب ليست نهائية ولا جاهزة، بل هي سعي دائم نحو المعنى. فالوطن عند بقاعي ليس قطعة جغرافيا، بل ذاكرة تُروى وحلم يتجدد وتاريخ يعاد بناؤه في كل كتابة. ومن هنا تأتي قيمة هذا المشروع: إنه لا يضيف فقط فصلًا إلى تاريخ الأدب الشركسي أو العربي، بل يقدّم نموذجًا لقراءة الأدب كفعل مقاومة ضد النسيان، وكوسيلة لاستعادة الكرامة الثقافية. في هذا الأفق، تصبح الكتابة فعل خلاص، وتتحول الكلمة إلى مكان رمزي يقيم فيه المنفيّ بعد أن فقد أرضه.

يبدو أن الدكتورة إيمان بقاعي، في بناء مشروعها، قد وعت بعمق إشكالية المنهج، فكان اختيارها للنقد الموضوعاتي أكثر من مجرد وسيلة تحليلية، بل رؤية معرفية تقوم على فهم الأدب بوصفه ظاهرة إنسانية شاملة. فهي تدرك أن النص الأدبي لا يمكن أن يُقرأ منفصلًا عن البنية النفسية والتاريخية والثقافية التي أنتجته، ولذلك تتجاوز التحليل الشكلي إلى دراسة الدلالات العميقة التي تختبئ خلف الكلمات والصور والرموز. بهذا المعنى، يتخذ النقد الموضوعاتي عندها بعدًا أنطولوجيًّا، لأنه يسعى إلى اكتشاف «أنطولوجيا التخيّل» التي يتشكل منها وعي الكاتب بالعالم. ومن هنا كانت أهمية هذا المنهج في دراسة أدب الشراكسة، لأن موضوع «الوطن» في هذا الأدب ليس مفهومًا مجردًا، بل تجربة وجودية تتداخل فيها العاطفة بالذاكرة، واللغة بالهوية، والذات بالآخر.

لقد بنت بقاعي تحليلها على فرضية أساسية مؤداها أن الأدب الشركسي، سواء كُتب بالعربية أو بالشركسية، يتأسس على تجربة وطنية مزدوجة: وطن مفقود ووطن مكتسب. الوطن الأول هو أرض الأجداد في القفقاس، التي تحولت في الذاكرة إلى أسطورة كبرى، والوطن الثاني هو البلاد العربية التي احتضنت الشراكسة بعد تهجيرهم، والتي شكّلوا فيها جزءًا من نسيجها الثقافي والحضاري. هذا الازدواج في الانتماء أفرز خطابًا أدبيًّا معقدًا، لا ينتمي بالكامل إلى الماضي ولا إلى الحاضر، بل يعيش في منطقة وسطى بين الحلم والواقع، بين الحنين والاندماج. ومن هنا كانت منهجية بقاعي في قراءة النصوص قائمة على تتبّع مظاهر هذا الازدواج، لا بوصفه تناقضًا، بل طاقة إبداعية أنتجت أدبًا فريدًا في اللغة والموضوع.

يتضح في الكتاب أن المؤلفة تتعامل مع الأدب الشركسي بوصفه تجربة إنسانية تتقاطع مع تاريخ المنفى في العالم. فهي ترى أن فقدان الوطن لا يولّد بالضرورة العدم، بل يولّد خطابًا جديدًا عن الهوية والمقاومة والذاكرة. ومن خلال تحليلها للنصوص الشعرية والروايات والأساطير، تكشف أن فكرة الوطن عند الشراكسة تنمو من داخل الألم، وأنّ المنفى ليس نهاية الوجود، بل بدايته الجديدة في اللغة. فحين يفقد الشركسي أرضه، يتحول إلى كائن لغوي، يعيش وطنه في الكلمات، كما يعيش الفلسطيني وطنه في القصيدة، وكما عاش السوري والمغترب والمهجري وطنهم في الذاكرة. ومن هنا تأتي القيمة الإنسانية الكبرى لهذا الكتاب، إذ إنه يفتح الباب أمام إعادة تعريف الوطن لا باعتباره جغرافيا، بل كهوية رمزية تتجدد عبر السرد واللغة.

على المستوى التحليلي، تبرع بقاعي في المقارنة بين الأدب الشركسي العربي والمعرّب. فهي تلاحظ أن الأدب المعرّب ـ أي المنقول من اللغة الشركسية إلى العربية – يحمل دائمًا أثر الترجمة المزدوجة: ترجمة اللغة وترجمة الوجدان. فالنص المعرّب لا يكتفي بنقل المعنى، بل يعيد صياغة التجربة في إطار ثقافي جديد، مما يجعله نصًّا هجينًا يعيش بين لغتين وثقافتين. هذا الوعي المزدوج، كما تشير بقاعي، هو ما يجعل الأدب الشركسي المعرّب أقرب إلى الأدب المقارن في بنيته، لأنه لا ينتمي إلى هوية لغوية خالصة، بل إلى فضاء تفاعلي يُعبّر عن تعدد الذات. وفي هذا الجانب، يلتقي تحليلها مع تصورات النقد الثقافي الحديث الذي يرى في الترجمة فعلًا من أفعال الخلاص الثقافي، لأنها تتيح للأقليات أن تحفظ ذاكرتها داخل لغة الأغلبية دون أن تذوب فيها.

أما في قراءتها للأعمال الأدبية نفسها، فقد اعتمدت منهجًا تحليليًّا دقيقًا يجمع بين الوصف والتأويل. فهي لا تكتفي بعرض النصوص، بل تسعى إلى استخراج البنية العميقة التي تحكمها، انطلاقًا من صور الوطن والأم والبحر والجبال والمنفى والعودة. في الشعر، تبرز عندها دلالات الوطن بوصفه جسدًا أنثويًّا، رحمًا للأمومة، ومصدرًا للحياة والدفء، لكنه أيضًا جرح مفتوح. أما في الروايات الشركسية والعربية، فتتجلى صورة الوطن كمجال للذاكرة الجماعية، وكمكان رمزي يختبر فيه الأبطال مأزق الهوية. في رواية البذرة الأخيرة لباغرات شينكوبا مثلًا، يلتقي البطل بظله في الذاكرة ليعيد بناء وطنه في الخيال، بينما في رواية الخروج من سوسروقة لزهرة عمر أبشاتسه، يتخذ المنفى شكل ولادة جديدة للذات عبر الألم. هذه القراءات المتأنية تُظهر قدرة بقاعي على التعامل مع النصوص من الداخل، وعلى اكتشاف العلاقات الخفية بين الرموز والوقائع التاريخية.

ولعلّ أحد الجوانب اللافتة في تحليلها هو تفكيكها لمفهوم «الهوية المزدوجة» في الأدب الشركسي. فهي ترى أن الهوية هنا ليست معطًى ثابتًا، بل سيرورة تشكّل مستمرة. فالشركسي الذي يكتب بالعربية لا يفقد هويته، بل يعيد إنتاجها في شكل جديد، لأنّ اللغة الثانية ليست قيدًا بل فضاءً للتعبير. وهذا الفهم الديناميكي للهوية يجعل من كتاب بقاعي درسًا في فلسفة التعدد الثقافي، حيث يتحول الانتماء من حالة مغلقة إلى علاقة تفاعلية مع الآخر. وهو طرح يتجاوز التصورات القومية الضيقة التي حصرت الأدب العربي في مركزيات لغوية وإثنية، ليؤكد أن الأدب العربي هو فضاء للتعدد والانفتاح، وأنّ الهامش الثقافي يمكن أن يثري المتن ويعيد تشكيله.

من جهة أخرى، تبرز في هذا الكتاب براعة المؤلفة في المزاوجة بين التحليل النصي والدراسة التاريخية. فهي تدرك أن النص الأدبي لا ينفصل عن سياقه، لكنها في الوقت نفسه ترفض أن يتحول النقد إلى تاريخ. لذلك تتعامل مع التاريخ كخلفية دلالية لا كموضوع رئيس، وتستفيد منه لفهم الأبعاد النفسية والاجتماعية التي صاغت التجربة الأدبية الشركسية. فحين تدرس أساطير النارْتْ مثلًا، لا تكتفي بتتبع أصولها في الميثولوجيا القفقاسية، بل تربطها بالوجدان الجمعي الذي أنتجها وبالرموز التي تعكس الصراع بين الإنسان والطبيعة، وبين الحرية والقهر. وهكذا تخلق بقاعي توازنًا بين التوثيق والتحليل، بين التاريخ والمتخيل، بما يجعل من كتابها نموذجًا في تكامل المناهج.

ولا يمكن في هذا السياق إغفال البعد المقارن الذي يميز العمل. فبقاعي لا تضع الأدب الشركسي في عزلة، بل تقارنه بأدب الأقوام الأخرى التي عرفت تجربة الشتات والمنفى، كالأرمن واليهود والفلسطينيين والأندلسيين. لكنها تتجنب فخ المماثلة التبسيطية، وتحرص على إبراز الخصوصية الثقافية للشراكسة في علاقتهم بالأرض والتاريخ واللغة. فبينما يتأسس أدب المنفى اليهودي مثلًا على وعد العودة الدينية، يتأسس الأدب الشركسي على حنين أنثروبولوجي إلى الأرض بوصفها كائنًا حيًّا، وعلى فلسفة أخلاقية ترى في الكرامة والشجاعة والحرية مقومات الوجود الإنساني. ومن هنا يتخذ الوطن في الأدب الشركسي معنى أخلاقيًّا قبل أن يكون سياسيًّا، لأنه يرتبط بالقيم التي تحفظ للإنسان إنسانيته.

من الناحية الفلسفية، يتبدّى في كتاب بقاعي وعيٌ عميق بمفهوم «الالتزام» الأدبي. فهي تضع نفسها ضمن تقليد فكري يمتد من أفلاطون وأرسطو إلى سارتر وديدرو وأحمد أمين وأبي حاقة، وتستحضر فكرة أن الأدب الحقيقي هو الذي يخدم القيم الإنسانية الكبرى، لا الذي ينغلق في الشكل. لذلك كان اهتمامها بالأدب الشركسي من زاوية التزامه الأخلاقي والإنساني، لا من زاوية جمالياته فقط. إنّ الأدب هنا في رؤيتها ليس ترفًا بل مقاومة، ليس زينة لغوية بل فعلًا من أفعال الوجود. وبهذا المعنى يكتسب الكتاب بعدًا فلسفيًّا يتجاوز حدود البحث الأدبي إلى مساءلة علاقة الإنسان بالعالم، والكاتب بمسؤوليته تجاه الحقيقة والتاريخ.

أما من حيث الإضافة العلمية، فإنّ هذا العمل يشكّل لبنة أساسية في بناء حقل جديد في الدراسات العربية، هو «أدب الشراكسة العربي والمعرّب». فالمكتبة العربية تكاد تخلو من دراسات تجمع هذا التراث في منظور مقارن شامل، والجهد الذي بذلته بقاعي في جمع النصوص وتحقيقها وتصنيفها وتحليلها يمثل إسهامًا تأسيسيًّا يفتح الباب أمام دراسات لاحقة أكثر تفصيلًا. كما أن الكتاب يُعيد الاعتبار لفكرة «الأدب الوطني» بمعناه الشامل، حيث لا تُقاس الوطنية بالعرق أو اللغة، بل بعمق الانتماء الإنساني للأرض والقيم. وبهذا يقدّم العمل درسًا نقديًّا في تجاوز المركزيات الضيقة نحو رؤية أكثر شمولًا للأدب العربي بوصفه فضاءً جامعًا لكل من كتب بالعربية أو عاش في ظلها الحضاري.

ولا تخفى في ثنايا الكتاب نبرة وجدانية شفافة تعبّر عن عمق الارتباط العاطفي بين الكاتبة وموضوعها. فهي وإن التزمت بالصرامة الأكاديمية، لم تخفِ انفعالها الإنساني أمام مأساة شعبها. هذه الثنائية بين العلم والعاطفة تُكسب النص حرارة خاصة، وتجعل منه قراءة لا في الأدب فقط، بل في الإنسان ذاته. فحين تتحدث بقاعي عن المنفى، لا تتحدث كشاهدة محايدة، بل كمن تحمل في ذاكرتها رواسب المنفى التاريخي. وهذا ما يمنح الكتاب بعده الإنساني العميق، ويجعله نموذجًا لما يمكن تسميته «النقد المتجذر في الذاكرة».

على الصعيد الجمالي، يتضح أن المؤلفة تملك حسًّا لغويًّا راقيًا يجعل أسلوبها قريبًا من الشعر في كثافته وإيقاعه. فهي تُدخل القارئ إلى عالم النصوص عبر صور واستعارات تحوّل التحليل إلى تجربة تأملية. ومن هنا كان للكتاب أثر مزدوج: علمي وجمالي في آن، فهو يقدّم للقارئ مادة معرفية غنية، ويمنحه في الوقت نفسه متعة القراءة الأدبية التي تغيب عن كثير من الدراسات الجامعية الجافة. هذا الوعي بالجمال لا يتناقض مع الطابع الأكاديمي، بل يعزّزه، لأن النقد عند بقاعي ليس تقريرًا بل إبداع ثانٍ، أي كتابة داخل الكتابة.

ومن الزاوية الحضارية، يحمل الكتاب دلالة عميقة في سياق التفكير المعاصر في قضايا الهوية والتعدد الثقافي. ففي زمن تتصاعد فيه النزعات القومية واللغوية الضيقة، يأتي هذا العمل ليذكّر بأن الثقافة العربية ليست ملكًا لجماعة لغوية واحدة، بل هي نهرٌ عظيم رَفَدَته شعوب كثيرة، من الأمازيغ إلى الأكراد إلى الشراكسة إلى السريان وغيرهم. وبذلك يصبح هذا الكتاب شهادة على إمكان التعايش الثقافي، وعلى قدرة اللغة العربية على استيعاب التنوع، وتحويل الاختلاف إلى إثراء. فالوطن الحقيقي كما تقول بقاعي ضمناً، ليس أرضًا تُمتلك، بل معنى يُبنى بالمحبة والمعرفة.

في المحصلة، يمكنني القول إن كتاب الوطن في أدب الشراكسة العربي والمعرّب يمثل تجربة نقدية وإنسانية فريدة تجمع بين التاريخ والأدب والفلسفة. لقد استطاعت الدكتورة إيمان بقاعي أن تؤسس لرؤية جديدة للأدب بوصفه حارسًا للذاكرة، وأن تضع أمامنا نموذجًا للبحث الأكاديمي الذي لا يكتفي بالتوصيف بل يسائل المعنى. إنّها تنتمي إلى تيار من النقاد العرب الذين يرون في الأدب فعلًا من أفعال المقاومة، وفي النقد وسيلة لاستعادة الوعي بالإنسان. لذلك يظل هذا الكتاب نصًّا مضيئًا في مكتبة الأدب العربي الحديث، لأنه لا يدرس الوطن في الأدب فحسب، بل يحوّل الأدب نفسه إلى وطن للذاكرة، وإلى مكان رمزي يلتقي فيه المشرق والمغرب، الماضي والحاضر، الذات والآخر.

بهذا تكتمل الصورة، فالوطن عند بقاعي ليس مفهومًا ثابتًا بل كائن حيّ يتنفس في اللغة. والكتابة عنه ليست حنينًا إلى الماضي، بل فعل حضورٍ في الحاضر، مقاومة للنسيان، وبحثٌ عن خلاصٍ بالمعنى الإنساني الأوسع. وهكذا يتجاوز كتابها حدوده البحثية إلى أن يصبح شهادة أدبية وفكرية، على أن الذاكرة مهما تناثرت لغاتها وأوطانها، قادرة على أن تصنع وطنًا من الحروف، وأن تجعل من الأدب بيتًا للإنسان في وجه العدم