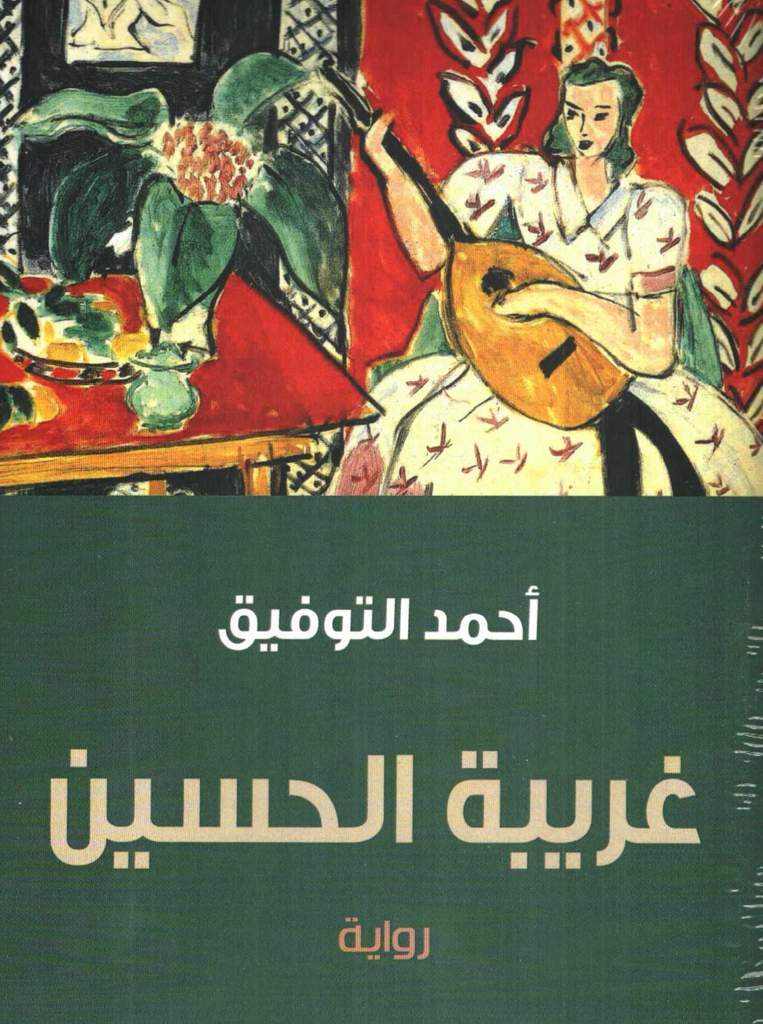

في أنطولوجيا النوبة الضائعة

تفكيرٌ في الزمن والهوية من خلال رواية “غريبة الحسين” لأحمد التوفيق

بقلم د. حمزة مولخنيف٫ المغرب

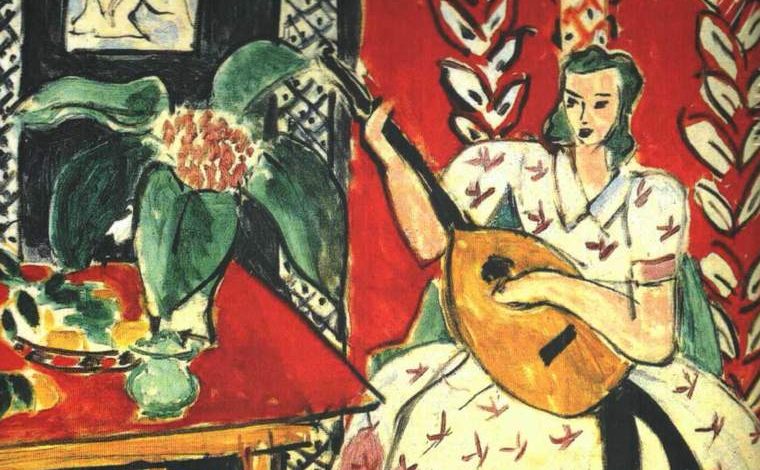

في رواية «غريبة الحسين» يختار أحمد التوفيق أن يدخل التاريخ المغربي لا من بابه السياسي أو العسكري أو الدبلوماسي كما درجت عادة السرديات التي تناولت زمن الحماية، بل من بابٍ بالغ الدقة والحساسية: باب الموسيقى. فالنغمة هنا ليست مجرد خلفية فنية لتزيين الحكاية أو لإضفاء مسحة جمالية على زمن الألم، بل تتحول إلى جهاز معرفي يشتغل كمرآة للتاريخ، وكقناة من قنوات الذاكرة الجماعية، وكجسر بين زمنين: زمن الهوية التي تتآكل تحت وطأة الاستعمار، وزمن الذات التي تحاول أن تكتب نفسها من جديد في خرائط الغربة.

الرواية، كما يوحي عنوانها المركب – نوبة غريبة الحسين – تنبني على التباسٍ دلالي ثري. فـ«النوبة» في الثقافة الموسيقية الأندلسية ليست فقط وحدة لحنية، بل هي دورة وجودية تمثّل انتقالاً من مقام إلى مقام، من حال إلى حال، تمامًا كما ينتقل الإنسان في دورة حياته بين الفقد والحنين والبحث والتجلي. أما «غريبة الحسين»، فهي من جهة نغمة موسيقية مفقودة يسعى بطل الرواية إلى استعادتها وتدوينها، ومن جهة أخرى استعارة عن الغربة الوجودية التي تلاحق الإنسان المغربي في زمن التحول، حين يفقد صوته الأصيل وسط ضجيج الحداثة الوافدة.

يضعنا التوفيق في قلب فترة تاريخية مفصلية من تاريخ المغرب، حين بدأ الاستعمار يرخي ظلاله الكثيفة على البلاد، فيصير الوعي الجمعي المغربي مهددًا لا فقط في أرضه وحدوده، بل في ذاكرته النغمية. من هنا يصبح البحث عن «نوبة غريبة الحسين» فعل مقاومة رمزي، مقاومة بالحنين، وبالإيقاع، وبالمحافظة على أثرٍ من آثار الروح المغربية التي كانت الموسيقى الأندلسية أحد أعمدتها الثقافية.

يختار التوفيق، على عادته في الروايات التي تجمع بين التاريخ والروح، أن يشتغل على منطقة الحدود بين الظاهر والباطن: بين الوثيقة التاريخية وبين الإشراقة الصوفية. فالشخصيات في الرواية – رغم واقعيتها الظاهرة – تتحرك في فضاء ملتبس تغمره الرموز، كأنها ليست أفرادًا من لحم ودم، بل أنغام بشرية تبحث عن انسجامها الضائع. والموسيقى التي تبدو في ظاهرها فناً لترويح النفس، تصبح في عمقها وسيلة لمعرفة الذات، تمامًا كما أن البحث في التاريخ ليس مجرد استرجاع وقائع، بل هو بحث في المعنى الكامن وراءها.

من هذه الزاوية، يمكن القول إن «غريبة الحسين» تنتمي إلى الرواية المعرفية بامتياز، حيث تتحول الحكاية إلى وسيلة للتفكير في ماهية الهوية والذاكرة والزمن. فالرحلة التي يخوضها الراوي – أو بالأحرى الباحث عن النغمة – بين مدينتي تطوان وفاس ليست مجرد تنقل جغرافي، بل هي سفر في الذاكرة المغربية بكل تعقيداتها. تطوان، بما تمثله من رمز أندلسي متجذر في عمق التراث الموسيقي المغربي، تقابلها فاس بوصفها عاصمة العلم والروح والتصوف، وبين المدينتين يمتد خيط نغمي يحاول الراوي التقاطه، كما لو أنه يحاول أن يعيد وصل ما انقطع بين «الروح» و«التاريخ».

إن التوفيق في هذه الرواية يستثمر خلفيته كمؤرخ ومتصوف في الآن ذاته، ليبني نصًا مركبًا يقوم على جدلية الوعي والغياب. فالموسيقى عنده ليست زخرفًا حسّيًا، بل معرفة صامتة تنقل ما لا تقدر اللغة على قوله. ولذلك لا تشتغل الرواية على مستوى الحدث التقليدي، بل على مستوى الانفعال الداخلي للشخصيات وهي تواجه سؤال الزمن والذاكرة.

وفي هذا المعنى، يبدو أن التوفيق يكتب «التاريخ الروحي للمغرب» أكثر مما يكتب التاريخ المادي له. فبينما تنشغل الروايات التاريخية الكلاسيكية بوصف الوقائع والانتفاضات والصراعات، يذهب هو إلى ما وراء ذلك، إلى ما يحرّك التاريخ من الداخل، إلى ما يشبه النغمة الباطنة للأمة وهي تحاول أن تظل على قيد الحياة رغم التغيرات العاصفة.

إن رواية «غريبة الحسين» يمكن قراءتها، فلسفيًا، بوصفها تأملًا في أنطولوجيا النغمة: النغمة باعتبارها أثرًا للوجود، وباعتبارها مرآة للذات الجماعية. فحين يضيع اللحن، يضيع شيء من هوية الوجود نفسه. ومن هنا نفهم أن البحث عن النوبة الضائعة ليس مجرد هوس موسيقي، بل هو بحث عن معنى الوجود في زمن الضياع.

الرواية تسائل الذاكرة المغربية من خلال الفن، فتطرح سؤالاً جوهريًا:

هل يمكن أن نحفظ ذواتنا عبر الجمال؟

وهل الموسيقى، بما تحمله من لا مادية، قادرة على مقاومة المحو الذي يمارسه التاريخ المادي والسياسة؟

يبدو أن التوفيق يجيب عن هذا السؤال سرديًا لا تنظيريًا. فالمسار السردي كله يتخذ شكل بحث وجودي مضنٍ، حيث يطارد الراوي أثرًا نغميًا يتبدد كلما اقترب منه، كأنّ اللحن نفسه يعانده ليبقيه في حالة تيهٍ دائم. هذا التيه ليس مجرد عَرَضٍ فني، بل هو شرط معرفي: إذ لا سبيل إلى إدراك المعنى إلا عبر ضياعه. وهذا ما يمنح الرواية بعدها الصوفي الواضح، حيث يتحول السعي إلى النوبة إلى سلوك طريق، لا يختلف كثيرًا عن طريق المريد الباحث عن الحقيقة.

في هذا السياق، تستحضر الرواية روح فاس بوصفها فضاءً للتلاقي بين الحرف والنغمة، بين الكتابة والإنشاد. فهي ليست مدينة للحجارة والمعمار، بل مدينة للرموز. وكل من يمر بها لا بد أن يصاب بشيء من فتنتها الغامضة، كما لو أن الزمن فيها يسير على إيقاع نوبة خفية لا يسمعها إلا من صفا قلبه. ومن جهة أخرى، تحضر تطوان بما هي مرآة للمنفى الأندلسي في المغرب، مدينة عاشت على حافة الحنين، وتحوّلت إلى معزوفة معلقة بين سماء الماضي وأرض الحاضر. وهكذا تتشكل ثنائية فاس/تطوان بوصفها استعارة كبرى لـ«الوطنين»: وطن الذاكرة ووطن الغربة.

من الناحية التاريخية، يستثمر التوفيق حسّه التأريخي ليعيد بناء صورة المغرب تحت الاحتلال، لا من منظور الضحية السياسية، بل من منظور الإنسان الباحث عن نفسه وسط التحولات العنيفة. فبدل أن نرى الجيوش والمعارك، نرى الموسيقيين والفقهاء والمتصوفة، أولئك الذين حفظوا الذاكرة بطرق خفية، عبر القصيدة والموشح والإنشاد. هنا تتجلى عبقرية الكاتب: إنه يكتب تاريخًا موازيا لا يظهر في كتب المؤرخين، لكنه يترسب في لاوعي الأمة ويؤسس لاستمراريتها الروحية.

وفي المستوى الجمالي، يتجلى أسلوب أحمد التوفيق في هذه الرواية في مزجه بين اللغة العالِمة واللغة الوجدانية، حيث تتقاطع الجملة التاريخية بالعبارة الشعرية، في توازن نادر يذكّرنا بما يسميه عبد الفتاح كيليطو «الكتابة بين لغتين»: لغة التوثيق ولغة الإيحاء. فالتوفيق لا يكتفي بأن يصف العالم، بل ينشده، كما لو أن الكتابة نفسها تصبح نوعًا من الموسيقى المكتوبة.

وفي المستوى الجمالي، يتجلى أسلوب أحمد التوفيق في هذه الرواية في مزجه بين اللغة العالِمة واللغة الوجدانية، حيث تتقاطع الجملة التاريخية بالعبارة الشعرية، في توازن نادر يذكّرنا بما يسميه عبد الفتاح كيليطو «الكتابة بين لغتين»: لغة التوثيق ولغة الإيحاء. فالتوفيق لا يكتفي بأن يصف العالم، بل ينشده، كما لو أن الكتابة نفسها تصبح نوعًا من الموسيقى المكتوبة.

إن علاقة الرواية بالموسيقى ليست علاقة موضوع بمادة فنية، بل علاقة بنية ببنية. فالسرد نفسه يتحرك وفق إيقاع نغمي، فيه تكرار وتدرج ووقفات تشبه المقامات الموسيقية. والشخصيات تدخل وتخرج من المشهد كما تدخل الآلات الموسيقية وتغيب في أداء جماعي منسجم. حتى اللغة تخضع لنظام من التناوب بين الصمت والكلمة، بين البوح والكتمان، على نحو يجعل النص بأكمله أقرب إلى نوبة سردية مطولة.

بهذا المعنى، تنتمي «غريبة الحسين» إلى ما يمكن تسميته بـالرواية الموسيقية التاريخية، حيث يتم تحويل التاريخ إلى لحنٍ سرديّ، وتحويل الموسيقى إلى وسيلة لفهم التاريخ. وهذا المزج النادر بين الحقلين يمنح الرواية بعدها