بقلم دكتور حمزة مولخنيف – المغرب

بقلم دكتور حمزة مولخنيف – المغرب

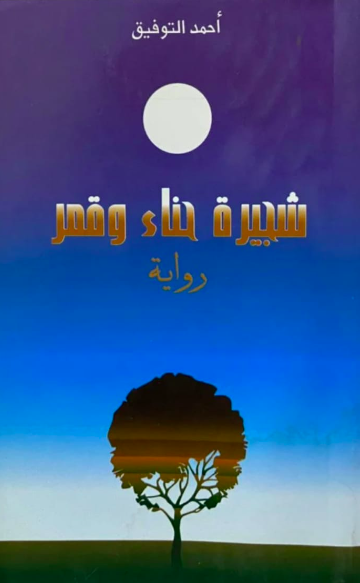

تُشكّل رواية «شجيرة حناء وقمر» لأحمد التوفيق نصًّا أدبيًا ينهل من تاريخ متشابك الروافد، ويعيد عبره الروائي رسم جغرافيا الإنسان المغربي في لحظات تحوّل روحي وثقافي واجتماعي عميقة. تكشف الرواية – في مستواها العريض – عن مشروع سردي يتقاطع فيه التخييل بالتاريخ، والرؤية الوجدانية بالرصد الأنثروبولوجي، في توازن نادر تتحقق معه فرادة الأدب الذي يكتبه التوفيق، بوصفه واحدًا من القلائل الذين استطاعوا تحويل الذاكرة المغربية من مجرد استعادة ماضٍ متخشّب إلى رؤية متجددة للإنسان ومعناه ومساره. ويغدو القارئ أمام نصّ لا يبحث فيه عن الحكاية فقط، بل عن نظام ذاكرة كامل، وعن نظرة إلى الإنسان كما يتجلى في تشكّلاته الروحية والاجتماعية، وما يتخلّل ذلك من توترٍ بين الواقع والرمز، وبين المعاش والمخبوء.

تسعى الرواية إلى خلق فضاء سردي تتحرك داخله شخصيات تعيش تحت وطأة عالمٍ يتحرّك فيه الماضي والمستقبل على حدّ سواء. ليس الزمن عند التوفيق خطًّا مستقيمًا، بل شبكة من المعاني المتداخلة، تتنازعها لحظات يقظة وانطفاء، وانكشاف واستتار. ولذلك لا يمكن التعامل مع الرواية بوصفها مجرّد سرد لتاريخ محلي، بل هي – في عمقها – تفكير في الكيفية التي يتكوّن بها الوعي المغربي، وفي صورة المرأة والرجل، وفي علاقتهما بالطبيعة، بالاحتفال وبالمقدّس وبالكتابة ذاتها. فـ«شجيرة الحناء» ليست مجرد نباتٍ أو رمز أنثوي، بل استعارة للهوية المتجذّرة المتواصلة، بينما يشير «القمر» إلى أفق التعالي والضوء والإيقاع الكوني الذي لا يتوقف. هكذا تنعقد بين الشجيرة والقمر علاقة تذكّر بثنائية الجذور والسماء، الطين والضوء، المحدود واللامحدود، وهي ثنائية تطبع الرواية كلها بطابعها الرمزي.

يبدو جليًا أن التوفيق – كما في أعماله الأخرى – يكتب من داخل حسّ يجمع بين المؤرخ والعارف والمتأمل. فاللغة التي ينسج بها عالَمه الروائي لغة مكثّفة، مشبعة بإشارات صوفية رقيقة، وفي الآن نفسه لغة دقيقة في توصيف البيئات والعادات والبنيات الاجتماعية، وما يتخللها من تدرّجات السلطة والعلاقة مع الزمن. يتعامل التوفيق مع الشخصية الروائية كما لو كانت كائنًا أنثروبولوجيًا يحتاج وصفًا للطبقات التي يتكون منها وعيه. فالإنسان عنده ليس مجرد فاعل في الحكاية، بل هو أثر ثقافي وروحي، تتقاطع فيه العادة والمعتقد والجغرافيا والخيال. ولذلك لا يمكن قراءة العمل دون الانتباه إلى الصرامة التي يشتغل بها الكاتب على المستويين: مستوى الحكاية ومستوى الدلالة.

يمتاز البناء السردي في الرواية بخيطٍ هادئ ظاهريًا، لكنه متوتر من الداخل. الأحداث لا تنفجر فجأة، بل تتنامى ببطء، كما تتنامى شجيرة حناء صغيرة في أرضٍ دافئة. هذا البطء ليس ضعفًا سرديًا، بل هو بناء مقصود يجعل القارئ يعيش الزمن الداخلي للشخصيات وللبيئة، ويتيح للنص أن ينفتح على التفاصيل الدقيقة التي تشكّل نسيج الحياة المغربية. وهنا تتجلى إحدى أهم قيم الرواية، وهي قدرتها على جعل التفاصيل اليومية تبدو وكأنها لحظات كونية، أو على الأقل لحظات مكثّفة تُظهر معنى الوجود الإنساني في أبسط هيئاته. إن التوفيق لا يكتب عما هو استثنائي، بقدر ما يكتب عن المعتاد، ولكن بطريقة تمنح المعتاد ضوءًا جديدًا وكأنه لم يُرَ من قبل.

تتحرك الرواية في فضاء تحكمه روح القرية المغربية، بكل ما فيها من طقوس وعلاقات وذاكرة جماعية. غير أن القرية هنا ليست صورة تقليدية؛ هي فضاء يتجاوز ذاته، لأنها مشبعة بأسئلة الوجود. فالحناء مثلًا ليست نباتًا فحسب، بل رمز للارتباط بالأرض وللأنوثة وللجمال الموروث، ولأجيالٍ تتعاقب على ذات الطقوس. بينما القمر – الذي يمر في الرواية كحضور ضوئي يتكرر في مشاهد متعددة – يشكّل علامة على مراقبة العالم من علٍ، وتذكير بأن الإنسان مهما انغمس في تفاصيل حياته، فإنه جزء من نظام كوني أكبر. هكذا يتحول الفضاء الروائي من مجرد مكان إلى بنية فلسفية، تجعل القارئ في مواجهة توترٍ بين صلابة اليومي واتساع المطلق.

لا يخلو النص من حسّ تاريخي واضح. فالتوفيق بحكم اشتغاله في مجالات التاريخ والبحث والتحقيق، يملك قدرة عالية على إعادة تشكيل الأزمنة، وعلى إحياء مناخات ماضية دون الوقوع في فخ الوثائقي أو السرد المتحفي. التاريخ عنده ليس حكاية جاهزة بل مادة للخيال. فالرواية لا تُعيد الماضي كما كان، بل كما كان يمكن أن يكون. وهذا التخييل التاريخي يعطي للنص قدرة على نقد اللحظة الراهنة دون تصريح، إذ تصبح العودة إلى الماضي وسيلة للتفكير في الحاضر. فالتحولات الاجتماعية التي تعيشها الشخصيات، والصراع الصامت بين التقاليد والحداثة، والعلاقة مع السلطة، والمكانة التي تشغلها المرأة، كلها قضايا تتضمّن نقدًا ضمنيًا، لكنه نقد رزين، يتوسّل الأدب بدل الخطابة.

يمتزج البعد الاجتماعي في الرواية بعمق فلسفي واضح، يظهر في طريقة بناء العلاقة بين الإنسان والعالم، وفي أسئلة المصير والمعنى، وفي البحث عن تلك النقطة التي يتقاطع فيها الفردي بالجماعي. فالشخصيات لا تتحرك فقط بدافع رغباتها الخاصة، بل بدافع القوى التي تشكّل مجتمعها. وهكذا يصبح الإنسان في الرواية محكومًا بقوى ظاهرة وأخرى خفية، منها ما يرتبط بالتقاليد ومنها ما يرتبط بما يسميه المغاربة “البركة” أو “السرّ”. وهذا الحضور لما هو روحي-رمزي يجعل الرواية تشتغل على حافة الفلسفة الصوفية، حيث تختلط هوية الذات بمعنى الوجود. ومن هنا نلمس أثر المدرسة المغربية في الفكر الروحي، التي تمتد من الجنيد إلى ابن عربي إلى الزاوية البودشيشية والتيجانية وغيرهم، وتجد في النص الروائي فضاءً تعبيريًا جديدًا.

ورغم الجو الروحي الذي يطبع الرواية، فإنها لا تسقط في الوعظ أو الدروشة. الروحانية هنا جزء من النسيج الاجتماعي، وليست فوقه. التوفيق يعرف جيدًا أن العالم المغربي متشبّع بمستويات متعددة من المعنى، وأن الإنسان لا يعيش بمنطق واحد. ولذلك نجد أن الرواية تُعطي لكل مستوى لغته: فلغة الطقوس ليست لغة السياسة، ولغة الحب ليست لغة السلطة، ولغة الجسد ليست لغة الروح. هذا التعدد اللغوي يمنح السرد غنىً نادرًا، ويُظهر قدرة الكاتب على التحكم في مستويات الخطاب.

يشكل حضور المرأة في الرواية محورًا أساسيا، ليس لأنها موضوع الحكاية فقط، ولكن لأنها تمثل مرامٍ رمزية عميقة تتعلق بالخصب، بالذاكرة، بالشفاء، وبالقوة الناعمة التي تحكم المجتمع من الداخل. المرأة ليست مجرد شخصية، بل هي حامل للتاريخ الحميمي الذي لا يكتب في كتب المؤرخين، لأنها تمثل استمرارية الحياة عبر أفعال بسيطة مثل العناية، الاحتفال، نقش الحناء، تربية الصغار، وحفظ الأسرار. ويبدو أن التوفيق يعي تمامًا أن كتابة التاريخ الرسمي تُهمل هذا الفضاء النسائي، لذلك جاء النص ليعطيه مركزية جديدة. وهذا يعكس تحولًا مهمًا في الرواية المغربية المعاصرة، التي بدأت تمنح للأدوار النسائية معنى يتجاوز الجمال أو العاطفة نحو الفعل الثقافي العميق.

تتبدى قوة الرواية أيضًا في طريقة اشتغالها على التوتر بين المكتوب والمحكي. فالنص يُبنى طيلة فصوله على ذاكرة شفوية ذات طابع حكائي تقليدي، يعيد صيغ الحكايات التي تتداولها النساء والرجال في المجالس، ليحوّلها إلى مكتوب أدبي رفيع. إن هذا التحويل نفسه فعل نقدي، لأنه يطرح السؤال: ماذا يحدث للحكاية حين تغادر فضاء الشفوي وتدخل فضاء الكتابة؟ هل تفقد حرارتها ومرونتها وتلقائية سردها، أم تكتسب طبقة جديدة من المعنى تجعلها قابلة للحفظ والتأويل؟ يتعامل التوفيق مع هذا الانتقال بوصفه تحولًا في طبيعة الوعي ذاته؛ فالحكاية حين تصبح مكتوبة لا تتحول فقط إلى نص ثابت، بل تدخل في دائرة التأمل، وتتحول من حدث يُروى إلى بنية يمكن دراستها وتفكيكها. وهكذا تغدو الرواية جسرًا بين عالمين: عالم تُشكّله الذاكرة الشعبية الشفوية، وعالم تُعيد الكتابة تشكيله وفق رؤية أكثر اتساعًا وعمقًا، ليمنح النص للشفوي حياة جديدة، دون أن ينتزع منه روحه الأصلية، بل ليمنحه زمنًا أطول وقدرةً أكبر على أن يُقرأ خارج حدوده الاجتماعية الأولى.