الإنسان بين السلطة والولاية: قراءة فلسفية في تخييل العطاء عند أحمد التوفيق من خلال رواية

“جيران أبي العباس”

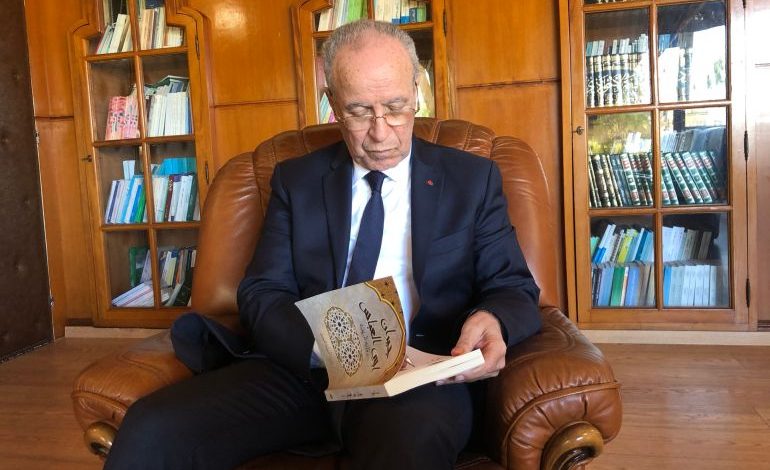

د. حمزة مولخنيف. المغرب

تعتبر رواية «جيران أبي العباس» لأحمد التوفيق تجربة سردية متفردة، تجمع بين البناء التاريخي المتخيّل والقراءة الإنسانية لشخصية أبي العباس السبتي، إذ تؤسس لعمل روائي متعدّد الأبعاد: استحضار حضارة ووصف عصر، تأويل شخصية تاريخية وتحويلها إلى رمز أخلاقي وجهادي، واستثمار الخيال لإعادة خلق صيغ الذاكرة الجماعية. ما يميّز الرواية هو حرصها على إعادة إنتاج تفاصيل الحياة الاجتماعية والدينية والاقتصادية في سياق الدولة الموحدية، مع إبراز قيمة الإنسان الفردي ومقامه الأخلاقي كقلب نابض للتاريخ، وجعل هذه القيمة محورًا للحدث الروائي. تتطلب قراءة هذه الرواية مقاربة شاملة تجمع بين التحليل التاريخي-السياسي، والبحث الأدبي في آليات السرد وبناء الشخصيات، والقراءة الفلسفية-الأخلاقية التي تصوّر العمل كمتن للذاكرة الأخلاقية وبوصلة قيمية ضمن فضاء إسلامي ومتوسطي متداخل، بما يتيح للقارئ استيعاب التداخل بين الفرد والمجتمع، وبين العطاء والسلطة، وبين الإنسان والولاية.

تختار الرواية لحظة مفصلية في تاريخ المغرب، عند صعود الدولة الموحدية على أنقاض المرابطين، فتتحرك الأحداث في فضاء تتقاطع فيه الأخطار الكبرى مع بزوغ الازدهار العمراني والفكري، في زمن تشهد فيه المدينة تحولات ديمغرافية وسياسية وثقافية عميقة.

تحويل شخصية أبي العباس إلى رمز أخلاقي متكامل، يجمع بين القداسة والزهد والإنسانية، يتيح للراوي تقديم تاريخ حيّ وملموس، حيث التاريخ ليس مجرد سرد للأحداث بل هو أيضاً متن للتكوين القيمي والاجتماعي. الرواية تؤكد على دور عناصر البناء العمراني والاجتماعي في صياغة الأخلاق العامة: بناء المارستان، غرس الحدائق، رعاية المرضى، التعليم داخل القصر، كل ذلك يظهر المدينة كمجال للفضيلة وللإبداع البشري، ويتيح قراءة متأنية للتاريخ باعتباره عملية مستمرة من التفاعل بين الإنسان والسلطة والظرف التاريخي.

تحويل شخصية أبي العباس إلى رمز أخلاقي متكامل، يجمع بين القداسة والزهد والإنسانية، يتيح للراوي تقديم تاريخ حيّ وملموس، حيث التاريخ ليس مجرد سرد للأحداث بل هو أيضاً متن للتكوين القيمي والاجتماعي. الرواية تؤكد على دور عناصر البناء العمراني والاجتماعي في صياغة الأخلاق العامة: بناء المارستان، غرس الحدائق، رعاية المرضى، التعليم داخل القصر، كل ذلك يظهر المدينة كمجال للفضيلة وللإبداع البشري، ويتيح قراءة متأنية للتاريخ باعتباره عملية مستمرة من التفاعل بين الإنسان والسلطة والظرف التاريخي.

تتميز الرواية بأسلوب سردي يجمع بين التوثيق والوصف القيمي والحكاية البطولية الفردية في فضاء جماعي واسع، إذ يستخدم الكاتب الشخصية المركزية — أبي العباس — كرمز للأخلاق والكرم، مع المحافظة على إنسانيته وعمق شعوره، ما يمنع الانزلاق نحو الرمز الجامد أو القداسة المطلقة. التوازن بين القداسة والإنسانية حيث يمنح الشخصية بعدًا أدبيًا ودلاليًا متوازناً، ويتيح للقارئ الاطلاع على عالم تاريخي متكامل يحوي تفاصيل الحياة اليومية، مثل الحرفة والتعليم والأسواق والتحولات السياسية، مما يخلق نصا غنيا بصريا وسمعيا ويقوي تلقّي القارئ للمعنى التاريخي والأخلاقي.

اللغة التي اعتمدها التوفيق تميل إلى الفصاحة المباشرة المشبعة بالمقولات الأخلاقية، مع الحفاظ على ثراء بلاغي واستدعاء صور حية، فتمنح النص قدرة على الجمع بين الحكاية والموعظة دون إفقاد جاذبيته. إدخال شخصيات نسائية قوية ومؤثرة — الفارسة المتنكرة والأميرة ابنة تاشفين والأميرة ورد — يثري الرواية ويبرز دور النساء في إدارة الشؤون الإنسانية والطبية والتربوية والسياسية، ويقدم نموذجًا لسرد تاريخي منفتح يعكس تعددية الماضي ويوازن بين قوة الذكر والأنثى في صنع التاريخ.

تتحول الرواية إلى مختبر أخلاقي لبنية الفعل الخيري والكرم في فضاء إسلامي-متوسطي. قيمة «العطاء» تتجاوز الفعل السلوكي لتصبح فلسفة حياة: «اعط تعطى» و«أصل الخير الإنفاق وأصل الشر البخل» تظهر كبداهات أخلاقية تربط بين السلوك الفردي والبنية الاجتماعية. الرواية تعرض جدلية العطاء كفعل إنساني يفوق الانتماءات والطوائف، مما يسمح باستحضار مقاربات فلسفية تتعلق بالفضيلة: قراءة أرسطية للعطاء باعتباره وسطًا بين الإفراط والبخل تتقاطع مع القراءة الصوفية التي تجعل من الكرم وسيلة للتقرب إلى الله وتحقيق التكامل الروحي، فينتج عن هذا المزج شخصية مركّبة تجمع بين العقلية العلمية والبعد الصوفي والفعل الاجتماعي.

تحولات مراكش وبناء المارستان وغرس الحدائق تبدي رموزًا لنسق حضاري متكامل، إذ تمثل المدينة فضاءً للتعايش بين الأعراق والأديان، والمارستان شكل من الأشكال التي تندرج ضمنها هذه الفضاءات الإنسانية التي تتجسد فيها قيم الرحمة في مواجهة النزعات التاريخية التي تقلل من الدور الإنساني للمؤسسات الدينية والسياسية. الرواية تؤدي دورًا في التصحيح الذاكري: استعادة صورة حضارية تقوم على الرحمة والمواطنة والكرم الاجتماعي، ما يقدم نموذجًا لمجتمع متكامل يمكن أن يتعلم منه الحاضر.

تحليل الشخصيات في الرواية يظهر توزيع الفضيلة عبر مختلف الشخصيات: المرأة المتنكرة والفارسة، الأميرة التي تدير مدرسة القصر، وزوجة الخليفة ورد، كلهم يمثلون أبعادًا مختلفة للفضيلة: الشجاعة، العلم، الإدارة، الرحمة، وتفكيك الصور النمطية التقليدية للمرأة في الروايات التاريخية. الشخصيات النسائية هنا فاعلة، لها مشاريع تربوية وطبّية وسياسية، ويعكس النص بذلك توجّهًا نقديًا معاصرًا تجاه دور المرأة في التاريخ.

توظيف اللحظة الحدّية، مثل وباء 571 هـ، ليس مجرد حادثة تاريخية بل نصب درامي يظهر أبعاد الإنسانية والعناية بالآخر، ويبرز كرم أبي العباس ودور الأميرة ورد في مواجهة الأزمات. المارستان الذي بُني بأمر الخليفة، يصبح رمزًا لمؤسسات المجتمع المدني في نسق تاريخي متكامل، حيث العناية بالمحتاجين ليست فعلًا فرديًا بل ممارسة اجتماعية وأخلاقية عامة.

توظيف اللحظة الحدّية، مثل وباء 571 هـ، ليس مجرد حادثة تاريخية بل نصب درامي يظهر أبعاد الإنسانية والعناية بالآخر، ويبرز كرم أبي العباس ودور الأميرة ورد في مواجهة الأزمات. المارستان الذي بُني بأمر الخليفة، يصبح رمزًا لمؤسسات المجتمع المدني في نسق تاريخي متكامل، حيث العناية بالمحتاجين ليست فعلًا فرديًا بل ممارسة اجتماعية وأخلاقية عامة.

الرواية تستعرض التلاقح الحضاري الذي يعيشه المغرب في تلك المرحلة، حيث تتقاطع أصول إمازيغن والإيبيريين، مما يعكس المجتمع المتعدد الأعراق والديانات والثقافات. هذه الصورة التاريخية المركّبة تتجاوز النمطية والمبالغة في المآسي، وتعيد إنتاج الماضي كمساحة للتفاعل والتبادل الثقافي، وهو ما يتيح للشخصيات التعددية أبعادًا إنسانية متعددة لا تنفصل عن ماضيها الثقافي.

الخطاب الديني والفقهي لأبي العباس يعبّر عن مزيج من تعاليم الزهد والولاية مع الأخلاق الاجتماعية، دون الدخول في تفاصيل فقهية تقليدية، ليصبح العمل قراءة أدبية أخلاقية مستندة إلى سياق اجتماعي ومعرفي. هذا المزج يجعل الرواية نصا يتناول الفضاء الإنساني ويقرأ العطاء كفعل حضاري يربط الفرد بالمجتمع، ويعيد إنتاج القيم في شكل سردي حيّ.

على المستوى الأيديولوجي، الرواية تُسْهم في استعادة الذاكرة الوطنية بطريقة غير تلميعية للسلطة، إذ يظهر أبو العباس كشخصية توازن بين الرحمة وممارسة السلطة، دون أن يكون أداة للسلطة السياسية، فتظل الرواية أقرب إلى مشروع إنساني وفكري يركز على الإنسان والقيم الأخلاقية، ويعيد تصوّر الماضي كمصدر إلهام للحاضر.

استدعاء شخصية اتهمت بالسحر يفتح نقاشًا حول العلاقة بين البلاغة والخوارق في الوعي الشعبي، ويشير إلى دور الخطاب الحجاجي والمناظرة كأدوات عقلانية لمعالجة الصراعات الفكرية والاجتماعية. الجدل الذي يجيده أبو العباس يعكس ثقافة التداول الفكري في المشهد الإسلامي التاريخي، ويطرح نموذجًا للقيم العقلانية في مواجهة الاستبداد أو التعصب.

الأبعاد الأنثروبولوجية للرواية تتجلى في إعادة تصوير الحياة اليومية: الحِرف والأسواق ومدارس القصر ودور الرعاية الاجتماعية. هذا التوصيف يخلق ما يمكن تسميته بـ«أنثروبولوجيا الرواية»، حيث يمكن للقارئ المعاصر تصور الزمان والمكان بشروطهما الحسية، ويصبح التعليم والتربية جزءًا من النسيج الاجتماعي والثقافي بدلاً من كونه مجرد فعل تعليمي منفصل.

الرواية تؤكد أن تاريخ المدن لا يكتبه الحكام وحدهم، بل أيضًا الناس العاديون: التجار والمرضى والفارسة المتنكرة، وكلهم يسهمون في خلق ذاكرة جماعية مشتركة.

تقدم الرواية مساهمة ثقافية نقدية تعكس إمكانات بناء سرد حضاري يجمع بين الاعتزاز بالماضي وروح الانفتاح الأخلاقي.

القيم الأخلاقية في الرواية، خصوصا العطاء والكرم، تتجاوز حدود الزمان لتصبح نصائح حية للحاضر، حيث الممارسة الأخلاقية تنقّح الوجدان الاجتماعي وتربط بين الفرد والمجتمع، بين الإنسان والسلطة، وبين الفعل والمقصد. العطاء هنا ليس مجرد نفقة مادية بل ممارسة أخلاقية شاملة تتجسد في حياة أبي العباس والمحيطين به، وتصبح معيارًا للحكم على الفعل البشري في كل زمان ومكان.

الرواية في هذا السياق، تقدم نموذجًا للسرد الذي يستعيد الماضي ليعلّم الحاضر، ويجعل من الذاكرة التاريخية أداة للتفكير الفلسفي والأخلاقي، وليس مجرد تسجيل للأحداث. التاريخ هنا مدرسة، والرجال مثل أبي العباس يظلون جيرانًا على طريق الإنسانية، يعلّمون القيم العليا من خلال الأفعال اليومية، ويربطون بين الفرد والمجتمع، وبين الزمن والمكان، وبين السلطة والولاية.

تتسم الرواية بقدرتها على الجمع بين البعد التاريخي والبعد الإنساني في قراءة الأحداث، فتتيح للمتلقّي استشراف ديناميات السلطة والتغيير الاجتماعي، وفهم كيف تشكل الظروف التاريخية شخصية الفرد والمجتمع معًا. إن تصوير أبي العباس ليس مجرد محاولة لتقديم نموذج مثالي من رجال الزهد والولاية، بل هو أيضًا استكشاف لكيفية تفاعل الإنسان مع محيطه، وكيفية إبداع حلول أخلاقية وسلوكية في مواجهة التحديات اليومية والظروف المعقدة للعصر الموحدي. الرواية تستثمر السرد لاستجلاء علاقات القوة والرحمة، مشيرة إلى أن السلطة لا تكتفي بالقوة والسيطرة بل يمكن أن تتحقق من خلال العطاء والرعاية، وأن الفرد يمكنه أن يمارس تأثيره الأخلاقي داخل هذا النسق.

العمل يسلط الضوء أيضًا على العلاقة بين الفرد والجماعة، موضحًا كيف يمكن للفعل الفردي، المتمثل في الكرم والإنفاق، أن يسهم في بناء شبكة اجتماعية متماسكة، وأن يصبح أنموذجًا يحتذى به داخل المجتمع. كما تقدم الرواية دراسة ضمنية لكيفية صياغة الذاكرة الجماعية، إذ أن الشخصيات والتجارب التاريخية تصبح أدوات للتعليم الأخلاقي، وتمثل وسائل للتأمل في الفعل البشري ومسؤولياته تجاه الآخرين. هذه الرؤية تدعم المقاربة الفلسفية للأحداث، حيث يتحول السرد إلى مختبر أخلاقي، وتجربة معرفية تعيد التفكير في القيم الإسلامية المتجذرة في التاريخ المغربي.

التوفيق من خلال تصويره للحياة اليومية في مراكش، يظهر أهمية التعليم والرعاية الاجتماعية كعناصر أساسية لبناء مجتمع مستقر ومتوازن. تعليم الطالبات داخل القصر، والاهتمام بالمرضى والمحتاجين، والمشاركة المجتمعية في مواجهة الأوبئة والكوارث، كلها مؤشرات على تداخل البعد الإنساني مع البعد الحضري والسياسي، مما يجعل الرواية تجربة تعليمية أخلاقية متكاملة. من جهة أخرى، التركيز على النساء المؤثرات في النص يعكس وعيًا بالبعد الاجتماعي والثقافي للحياة في المغرب الوسيط، ويعيد النظر في دور المرأة في السياقات التاريخية دون تهميش أو تجريد.

كما أن الرواية تقدم استكشافًا دقيقًا للزمان المكاني، حيث أن وصف الأسواق والحرف والمعالم العمرانية، والفضاءات العامة والخاصة، يخلق شعورًا بالحياة النابضة في المدينة، ويتيح للمتلقي الانغماس في الأجواء التاريخية بشكل حي ومباشر. هذه الرؤية تجعل من الرواية مساحة للتجربة الجمالية، حيث السرد ليس مجرد نقل للأحداث بل هو أيضًا استدعاء للذكريات الثقافية والاجتماعية.

في بعدها الفلسفي، تعرض الرواية جدلية العطاء كقيمة محورية تتجاوز البعد المادي لتشمل بعدًا روحيًا وأخلاقيًا، فتطرح التساؤل حول معنى الكرم في عالم يتغير وتتداخل فيه السلطة والمجتمع. كيف يمكن للفرد أن يحافظ على استقلاليته الأخلاقية في ظل الضغوط السياسية والاجتماعية؟ وكيف يمكن للفضيلة الفردية أن تتحول إلى فعل جماعي؟ هذه الأسئلة تجعل الرواية تجربة فلسفية متكاملة، حيث تتشابك القراءات الفقهية والصوفية والأخلاقية في بناء شخصية أبي العباس ونموذج المدينة الموحدية.

من زاوية أخرى، تقدم الرواية قراءة دقيقة لتأثير النزاعات والتحولات السياسية على النسيج الاجتماعي، حيث أن صعود الموحدين، وبروز السلطة الجديدة، لم يكن مجرد تحول سياسي بل كان اختبارًا لإمكانية الحفاظ على القيم الإنسانية وسط التغيير. هذا البُعد يجعل العمل مساهمة معرفية في فهم تاريخ المغرب الوسيط بشكل أكثر عمقًا، ويبرز العلاقة الجدلية بين الفرد والمؤسسات، وبين الأخلاق والسلطة، وبين الذاكرة والسرد التاريخي.

كما يتيح السرد للمطالعة النقدية استكشاف العلاقة بين الخطاب الشعبي والخطاب الرسمي، بين الفعل الاجتماعي والفعل الرمزي، وبين الحدث التاريخي والنسق الأخلاقي الذي يحكم تفسيره. هذا التداخل يجعل الرواية أكثر من مجرد إعادة إنتاج للتاريخ، بل مشروعًا لإعادة النظر في التراكم القيمي للحضارة المغربية. الرواية بالتالي تفتح المجال لتأملات حول كيفية تحويل التاريخ إلى أداة للوعي الأخلاقي والاجتماعي، وكيفية استلهام الشخصيات التاريخية كنماذج للتفاعل الإنساني المثمر في الحاضر.

من خلال كل هذه الأبعاد، تطرح الرواية فكرة أن تاريخ المدن، خصوصًا مراكش، ليس مجرد سجل للأحداث السياسية بل هو أيضًا سجل للأفعال الإنسانية وللأخلاق وللقيم التي تشكلت عبر القرون، ما يجعل من تجربة القراءة فرصة لفهم كيف تتكامل السلطة والفعل الفردي والمجتمع في نسق حضاري متداخل.

في ضوء هذه القراءة المتواضعة، تتجلى رواية «جيران أبي العباس» كنموذج متكامل للسرد التاريخي المغربي المعاصر، حيث تتلاقى الفلسفة والتاريخ والأدب في نص واحد، يُعيد صياغة الماضي ليصبح ذاكرة حية وممارسة أخلاقية، ويعطي القارئ فرصة للتأمل في قيمة الإنسان في مواجهة السلطة، وفي القدرة على تحويل العطاء إلى فعل حضاري مستمر، مستلهمًا من التاريخ ومعززا بالخيال والنقد البنّاء للواقع. الرواية بذلك تؤكد على أن الإنسان بفضله ومعرفته وكرمه، قادر على تشكيل مجتمعه وترك أثره الحضاري، وجَعْل من قراءة الماضي فعلًا حيًّا للحاضر والمستقبل.