-

-

كتاباتى وأعمالى التشكيلية «موزاييك» المثقف العضوي

روايتى للناشئة «أبي رسام خرائط» ميدان تقاطع الأدب والتاريخ والعلم والخيال

عشق اللغة العربية أوحى لى أن الشعر بموسيقاه ذروة الإبداع اللغوى

-

يري الأديب والشاعر والمترجم أشرف أبو اليزيد أن تنوع إبداعه الأدبي يمثل بالنسبة له غدرانا تتوزع من نهر على سفر، لتروي حقلا هنا أو تسقي بستانا هناك، أو ترطب وردة في إصيص على شرفة ما.

يري الأديب والشاعر والمترجم أشرف أبو اليزيد أن تنوع إبداعه الأدبي يمثل بالنسبة له غدرانا تتوزع من نهر على سفر، لتروي حقلا هنا أو تسقي بستانا هناك، أو ترطب وردة في إصيص على شرفة ما.

بدأ الأديب مسيرته شاعرا وأصدر ديوانه الأول «وشوشة البحر»1989.وعام 1996 ديوان «الأصداف» وفي الرواية صدر له «شماوس» 2008، «حديقة خلفية» 2011، و«التُّرجُمان» 2017.كما كتب أدب الرحلات وأدب الأطفال والناشئة والدراسات والسير.

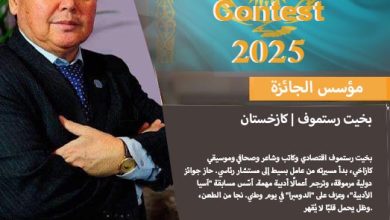

وحصل على العديد من الجوائز ، أبرزها جائزة مانهي في الأدب٫ كوريا الجنوبية٫ 2014 جائزة الصحافة العربية في الثقافة، الإمارات 2015 ، والميدالية الذهبية فى مهرجان أوراسيا الأدبي، اسطنبول، 2021.

وفي حوار مع «الأهرام» يقول إن إبداعاته هي عوالمه التي صنع منها مزارات للقراء، ويرى أن كتاباته الشعرية والنثرية هي موزاييك المثقف العضوي الساعي لتنوير المجتمع، وإلى نص الحوار:

لتكن البداية من اللقاء الإبداعي الذي عقد مؤخرا لثلاث قارات وضم كتابات من الهند، وأذربيجان، وروسيا، وتايوان ونيجيريا، والصين …كيف جاءت فكرة المؤتمر والإعداد لفاعلياته؟

لكل كتاب ترجمتُه لمؤلفي هذه البلدان قصة تستحق أن تروى. ولأبدأ بالهند، حيث أراد شاعرها الصديق هيمانت ديفاتي أن يترجم قبسا من قصائده إلى اللغة العربية، ليشارك بها في مهرجان دولي، ولدى قراءتي لديوانه (فضاء رتيب يبعث على الكآبة)، وجدتها فرصة لكي أنقل شعرا معاصرا، فلدى الكثيرين توقفت المعرفة بالأدب الهندي عند رابندرانات طاغور، وربما يوميات غاندي، التي ترجمتها قبل عقود، فكان الجسر مع الهند المعاصرة مختلفا عن تلك الهند الكامنة في التاريخ، أو المتبرجة بالسينما، فضلا عن تماس ديفاتي مع مشكلات عالمنا الثالث.

أما الروائي والقاص ميخوش عبد الله فقدمتني إلى أدبه السردي صديقتنا الأديبة والمترجمة تيرانا محمد، فأحببت نصوصه، واخترت مجموعة منها لتصدر في كتاب (الطابق السادس، وقصص أخرى).

ولأنني أتعرف عبر فاعليات أدبية كثيرة على أصدقاء جدد وأفكار مبتكرة، قرأت النوفيلا (أنا، كليوباترا) التي ألفتها الكاتبة الروسية إينّا ناتشاروفا وفيها تعيد رواية القصة التاريخية من وجهة نظر مغايرة، تجعل القارئ للنص يعيد اكتشاف عالم الملكة المصرية القديمة.

قبل عامين، عملت على مشروع ترجمة أربعة شعراء هاكّا من تايوان، فقرأت نصوص مياو يي تو، وهي شاعرة ورسامة تايوانية، فأردت أن أقدم لونا جديدا على الأدب العربي، فكانت ترجمتي لمجموعتها الشعرية (هن بنات سيرايا)، إشارة إلى أسلافها في تلك الجزيرة التاريخية.

أما الكاتبة المسرحية النيجيرية الشابة إيستر آديلانا فأرادت أن تبني جسورا مع القارئ بالعربية عبر مسرحيتها آيبالي، وهي مفردة تعني بلغتها الأم؛ اليوروبا، الجرة المكسورة، وتشير لمن فقدت عذريتها قبل الزواج، والطريف أن هناك عادات شعبية لدى اليوروبا تتماس مع الريف المصري.

وأخيرا يأتي المشروع الأضخم، (ملحمة أوراسيا) للشاعر الصيني تشاو شوي الذي يعيد فيه صياغة حضارات وسط آسيا والمرتبطة بحضارات العالم القديم، ومتوقع أن ينجز هذا العمل مطلع العام القاد

قدمت أصواتا إبداعية في سلسلة «إبداعات طريق الحرير» فما هي معايير اختيار الأدباء وأعمالهم الإبداعية؟

تبدأ الاختيارات بالقراءة، فهي بوابة الاستمتاع بالنص، ثم استقصاء فرادته كمحتوى، وكذلك؛ أن تقدم المؤلف للغة العربية لأول مرة.

إلى أي مدى أسهم إشرافك علي « آسيا ان» العربية و «ما جازين ان» في الاطلاع علي إنتاج أدباء آسيا؟ وهل ثمة رابط او تشابه بين إبداعهم الأدبي وإبداع أدباء منطقتنا العربية؟

بالطبع، نشرت ترجمات كثيرة بالعربية لمبدعي القارة الصفراء، خاصة من كوريا الجنوبية، فضلا عن اختيار إسهامات مبدعي القارة في مشروع (أنطولوجيا طريق الحرير) الذي وجه إصداراته إلى ثيمات ينخرط في معالجتها الشعراء، بدءا بمجموعة (آسيا تغني)، وغيرها، ففي مجموعة (مصريون قدماء. شعراء معاصرون) قرأنا قصائد من آسيا برمتها عن ملوك مصر القديمة وملكاتها، وعن نهر النيل. من المثير أن تعرف كيف تفكر شاعرة إندونيسية أو شاعر هندي عن مصر ونيلها وقدماء المصريين.

كما قدمت في آسيا إن زاوية (روايات عربية) وجدت تعليقات وأصداء لدى قراء آسيا والعالم، ونشرت أنطولوجيا شعراء مصر في «ماجازين إن».

أنت روائي وكاتب لأدب الطفل وأدب الرحلة وشاعر.. حدثنا عن البدايات والروافد الثقافية والمعرفية؟

لعل اللغة هي الرافد الأول، فقد كنت شغوفا بالحكي، ولعا بالقراءة، ومغرما بالسفر، وأجزم أنها جميعها روافد أصيلة في تكويني الثقافي والمعرفي.

وماذا عن النقد التشكيلي والترجمة في مسيرتك الإبداعية؟.. وما هو الرابط بين تنوع إبداعك الأدبي؟

للإنسان المشتغل بالكلمة موهبة، ودور، فعليه بداية أن يرعى الموهبة وأن يصقلها في رحلة معرفية للتعلم والتطور من المهد إلى اللحد!

أما الدور فهو مسئولية، فأنت كمثقف عضوي لا تكتب في فراغ، بل تنشئ عوالم تسكنها أفكارك، وتدعو القراء لزيارتها، لكي ترسخ ذلك العالم الذي أسسته.

هذا السؤال الأول تكون إجابته عبر تلك الغدران التي تتوزع من نهر على سفر، لتروي حقلا هنا، أو تسقي بستانا هناك، أو ترطب ولو وردة في إصيص على شرفة ما.

كان يمكن أن أكون شاعرا وكفى، أو روائيا وحسب، لكنني شعرت أن هذه أدوار منقوصة، وأن علي أن أكمل موزاييك الكتابة، والمحك في ذلك هو مسعاي لتقديم أفضل ما أرى في ذلك اللون أو سواه.

ومثالا على ذلك، حين أبدأ بالتنظير في أدب الأطفال، وكيف أراه جُماعا بين اللغة والتشويق والعلم، فكان من الأفضل أن أقدم النموذج.

وبدلا من انتقاد الآخرين، قررت أن أكتب لتكون كتاباتي في مرآة النقد، إسهاما، ولو يسيرا، في التنوير الذي أنادي به.

بداياتك كانت مع الشعر، حيث أصدرت ديوانك الأول «وشوشة البحر» 1989 …حدثنا عنه ولماذا كان الشعر هو البداية؟

في اعتقادي أن عشق اللغة العربية – ربما – أوحى لي أن الشعر بموسيقاه قد يكون ذروة الإبداع اللغوي، لذلك جاء ديواني الأول مضمخا بالموسيقى، والأفكار التي تؤجج ذلك العمر الأول.

تخيل أنني في المرحلة الإعدادية كنت أنشيء موضوعات التعبير شعرا!

طبعا بالنظر الآن لتلك التجارب أرى أنها كانت نظما، ولكن تأثير الموسيقى، وأثر الشعر، كتبا دعوتي لكتابته.

ما بين ديوان «وشوشة البحر» وما تلاه من دواوين مثل «الأصداف» «ذاكرة الصمت» و«ذاكرة الفراشات» ثمة بوح ومناجاة.. ما مدى صحة هذا القول؟

نضجتُ، ونضجت معي قصيدتي، صحيح أنني ممتن لأول الدواوين، لأنه وثق تاريخ عشقي للأدب عامة والشعر خاصة، ولكن القصائد التالية رافقتني لتدون مساري، وتصبح شاهدة على اكتناز التجربة الشعرية واستلهام تجارب قائلها.

في عملك الأحدث «أبي رسام خرائط» رسائل عديدة وإشكاليات مهمة فهل تلقي لنا الضوء علي هذا العمل وفكرته؟

في الطريق إلى صالون خصص لمناقشة روايتي للناشئة (أبي رسّام خرائط)، توقعت أكثر من سؤال، وفكرت أنها جميعا تبدأ من رؤيتي لذلك الفن السردي، وهي رؤية تختلف بالتأكيد لدى كل من يكتب الرواية.

عبرتُ المسلة التي تتوسط ميدان التحرير، وكأنني رأيت فيها علامة؛ فالرواية – للناشئة أو للراشدين – أراها تنشئ ميدانا لواقع متخيل، ميدان تتقاطع عنده وتصل إليه أربعة مسارات؛ الأدب، والتاريخ، والعلم، والخيال. هكذا تقف مسلتي – روايتي في فضاء الكتابة، بعد أن تجلب من هذه الطرق بما تراه سيبنيها، سأغوص في هذه الدروب لأعود بما أراه نافعا لتشييد هذه الرواية ونقشها حفرا على وجوه مسلتها الأربعة. وعلي ككاتب روائي أن أوازن بين ما أقطف من بساتين ذلك كله لأضعه في بوتقة الرواية لتتشاهق في سماء الكتابة.

من الكُتاب من يُمعن الغياب في التاريخ، وكأننا نقرأ نصا عتيقا، ومنهم من لا يرى سوى الخيال، وبعضهم يرى في ألاعيب اللغة، وأسرارها، ما يكفيه، ونادرا ما يولى العلم ما يستحقه، وهذا المزيج هو ما يحركني، فلا أرى جسدا سليما للرواية دونه. وهكذا تأتي (أبي رسّام خرائط)، جُمّاعًا لذلك كله، أو هكذا تصورتها.

لماذا جعلت من الخريطة محورا رئيسيا؟

أجيبك من النص: «لن يبدأ النهارُ بدون ضوءٍ، ولن نعرفَ الطريقَ بلا خريطةٍ، وإذا كانت الشمسُ ترسل الضوءَ للنهار فإن خطواتِنا هي التي ترسمُ الخرائط».

الرواية تستعيد الخيال والمعرفة والعلاقة بين الهوية والجغرافيا .. فهل يكمن الدافع وراء تقوية الرابط بين جيل المستقبل وبين الأرض والتاريخ؟

أجيبك مجددا من النص، على لسان معلم اللغة العربية؛ «إن الخرائطَ هي أهمُّ ما تمتلكه الأمم، إنها خرائطُ حدودِها التي تحميها وتدافعُ عنها، فيعيشُ مواطنوها في أمان. وهناك خرائط كنوزها التي تملكها وتنقب بحثا عنها، فيستفيد أهلُها منها. كما أن الخرائط تُحصي المباني والمزارع، لتستطيعَ الدولُ التخطيطَ لمستقبلِ ساكنيها. جميعنا نقيمُ في خريطةٍ، فلا يمكن أن نعيشَ في الفراغ، ولن تستطيع أن تحميَ البيتَ أو العيادةَ أو المكتبَ أو المطعمَ إلا إذا كانت له خريطةٌ توثّق حدودَه، وتحمي حقوقَه. أنا سعيدٌ جدًّا لأنني وجدتُ أخيرًا بين أبنائي الذين أدرّس لهم شخصا مهتما بعالم الخرائط، وإذا كنتُ محبا للتاريخ، فالخريطة أيضا أهم أدوات التاريخ لأنها ابنة شقيقته؛ الجغرافيا».

رواية «شماوس» 2007 تناولت الحياة المصرية وصنفها عدد من النقاد بأنها سريعة المشاهد، فهل يعد هذا العمل توقع للواقع المعيش؟ وماذا لو أعدت كتابتها في واقعنا هذا؟

تنبأت هذه الرواية – في تفاصيل كثيرة – بما حدث بعد نشرها بأربع سنوات، فكانت أشبه بالرواية النبوءة، كما وصفها أحد النقاد، لكن المؤلف لا يعيد كتابة الرواية، لأنها كالوثيقة، لا يمكن تزييفها، وإنما يكتب مجددا.

صحيح أن المؤلف عليه تجنب شرح أعماله، خاصة الرواية، وليس له أن يفسرها، وإنما يؤمن بحرية تفاسيرها الكثيرة على ألسن النقاد والقراء، ولكنني في رواياتي كنت معنيا بما تراه مشهديا، وكأنها خطوط وهمية تفصل بين جزء وآخر، داخل النص. المزج السريع كان مهما لكي تلاحق الأحداث التي رأيناها جميعا ككرة الثلج المتدحرجة، تكبر فتأخذ بعنف ما يواجهها.

بعد ذلك الإيقاع على دقات الدقائق في (شماوس)، جاءت (حديقة خلفية)، بمقدمة وأربعة فصول للسنة، ثم رواية (31) تحددت بأرقام عد تنازلي تبدأ باليوم الحادي والثلاثين، وينتهي باليوم الأول، في رواية كل أبطالها لا يحملون أسماء وإنما هم مجرد أرقام!

وفي أحدث رواياتي؛ (الترجمان)، وبعدد حروف الأبجدية، تتحدث شخصيات من بلدان كثيرة في مونولوجات تطور الأحداث، بينما الترجمان صامت طوال النص. هذا التجريب مهم، ويحمل نوعا من التحدي في البناء، لأنك هنا تتحرك خارج اللغة، وخارج الحدث، تريد أن يحمل السرد تجديدا وتجريبا. خاصة أن هناك عاملا مشتركا بين الروايات جميعا؛ إنها ترصد حياة الإنسان خارج أوطانه، لتخرج بدراسة هذه الفكرة من رسائل علم الاجتماع الأكاديمية حبيسة الأدراج إلى فضاء الرواية المنفتح للقراءة والمثير للجدل.

المثير أنني تحولت لناقد أمام أعمالي الروائية حين تناولتها بالتحليل في أحد فصول أطروحتي للدكتوراه (إدارة الأزمة في الرواية العربية وتأثيرها الاجتماعي) في الجامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا.

برأيك لماذا احتفلت دولة الهند بروايتك «حديقة خلفية» وتم اختيارها ضمن مناهجهم التعليمية؟

في الرواية، التي ترجمت في الهند إلى الإنجليزية والماليالامية، عاشت البطلة في شبه القارة وتعرفت إلى ثقافة بلد العجائب، وتأثرت بها، لذلك وجد القارئ والباحث الهندي صورة بلاده في نص عربي، وزاد الاهتمام بعد رسالة الدكتوراة حول (شعرية السرد في روايات أشرف أبو اليزيد) للباحثة سبينة. ك. عباس، وقد جعلوا اسم الفتاة (كاميليا) عنوانا لترجمتهم المحلية.

باكورة أعمالك في أدب الرحلات «سيرة مسافر» 2008 ثم «نهر على سفر» 2015 برأيك لماذا لم يحظ هذا النوع من الإبداع بما تحظى به الرواية والقصة؟

ربما أختلف معك، هناك رسالة أكاديمية أخرى بعنوان (الرحلات المصرية إلى الهند، أدب أشرف أبو اليزيد إنموذجا). قد لا يجد أدب الرحلة صداه لدينا، لكنني فخور بلقب السندباد الشاعر الذي أطلقه علي الشاعر اليمني الكبير عبد العزيز المقالح، ولقب ابن فضلان المعاصر، الذي أسمى به في تتارستان، حيث حط أحمد ابن فضلان الرحالة رسولا للخليفة العباسي قبل نحو 12 قرنا في بلغار الفولجا، وجعلوا يوم وصوله تاريخا لمهد الاسلام في روسيا.