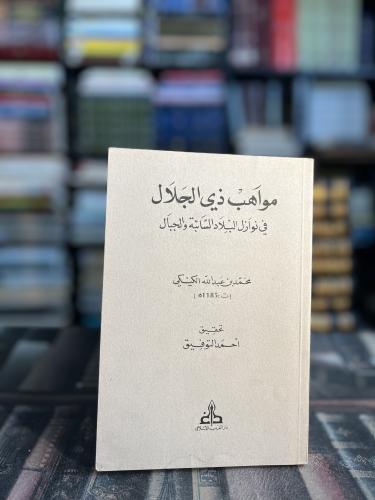

النسَق المعرفي في مواهب ذي الجلال للكيكي

فقه الإمكان وذاكرة العُرف

ومنهج إعادة بناء النص عند أحمد التوفيق وتحقيقه

د. حمزة مولخنيف، المغرب

يُعدّ كتاب مواهب ذي الجلال في نوازل البلاد السائبة والجبال للكيكي واحداً من المتون الفقهية-الاجتماعية التي تُمثّل بحقّ مرآة دقيقة لمرحلة مفصلية من تاريخ المغرب، تلك المرحلة التي تداخل فيها الشرعي بالعرفي، وتقاطعت فيها إشكالات العمران القبلي الجبلي مع مقتضيات السلطان المركزي. ومن ثَمّ فإن الكتاب ليس مجرّد تجميع لنوازل فقهية صادرة عن علماء منطقة معيّنة، بل هو نصّ حيّ يختزن وعياً تاريخياً واجتماعياً بخصوصية الوسط الجبلي، وبالتحوّلات التي عرفتها البوادي والجبال زمن اضطراب السلطة وتوسع المجال السائب.

إنّ أول ما يواجه الباحث حين يقترب من هذا السفرالماتع، هو طبيعة المتن نفسه: فهو كتاب ينتمي إلى جنس “النوازل”، ذلك الجنس الذي شكّل تقليداً راسخاً في المغرب منذ عصر المرابطين، واستمرّ في الاتساع زمن الدول التي تعاقبت بعد ذلك، خصوصاً الموحّدين والمرينيين والسعديين والعلويين. غير أنّ النوازل ليست مجرّد فتاوى ظرفية، بل هي نصوص مفعمة بدلالات سوسيولوجية، تحمل ملامح الحياة اليومية، وتنسج خيوط علاقة الفقيه بالعامة والعالم بالسلطان، والقبيلة بالمركز. ولذلك لا يمكن مقاربة الكتاب إلا بمنهج مزدوج: منهج تاريخي يستنطق الظرفية، ومنهج فقهي-دلالي يتقصّى منطق الفتوى وخلفياتها المقاصدية والعرفية.

يتجلّى البعد التاريخي بوضوح في طبيعة الإشكالات التي يعالجها الكتاب: قضايا الملكية الزراعية في المناطق الجبلية، تنظيم المياه ونزاعات السقي وحماية الحوز، والقضايا الجنائية في فترات ضعف السلطان، علاقات الذمّة والمداخيل الضريبية، أحكام الجهاد والرباط إلى غير ذلك من المسائل التي لم تكن منفصلة عن الظرف السياسي والاجتماعي، بل كانت امتداداً له. ولأجل ذلك اكتسب الكتاب قيمةً معرفية مزدوجة: فهو مصدر فقهي، ولكنه أيضاً وثيقة تاريخية جديرة بالدرس النقدي.

تظهر فرادة الكتاب كذلك في كونه يعكس عقلاً فقهياً جبلياً –إن صحّ التعبير– أي فقهاً نشأ داخل بيئة تختلف في بنيتها العرفية والسياسية عن الحواضر الكبرى. ففقه الجبال على امتداد التاريخ المغربي، كان يقوم باجتهادات يعكس فيها واقعاً متوتراً أحياناً بين سلطة القبيلة وسلطة المخزن، وبين منطق الشرع ومقتضيات الضرورة. لذلك نجد في النوازل المغربية عامةً، وفي هذا الكتاب خاصةً، حضوراً قوياً للعُرف باعتباره “مادة” أساسية لصياغة الحكم الشرعي. وهذا المعطى وحده يمنح الكتاب أهميته داخل الدرس الفقهي المالكي، إذ يمثّل تجسيداً عملياً لمدى قدرة الفقهاء على استثمار العرف لا بوصفه منافساً للنص، بل كقرينة تساعد على تنزيله.

وإذا كان التراث المغربي قد حفظ لنا مدونات نوازل كثيرة، فإن مواهب ذي الجلال يظلّ متميزاً بتركيزه على البلاد السائبة والجبال، وهما مفهومان يحملان حمولة تاريخية دقيقة: “البلاد السائبة” تشير عادةً إلى مناطق كان سلطان الدولة عليها ضعيفاً أو متقطعاً، بسبب ظروف سياسية أو جغرافية أو قبلية، أمّا “الجبال” فهي مجال لا يقلّ تعقيداً، بما يحمله من استقلال عرفي ومناعة طبيعية، تجعل معالجته الفقهية مختلفة عن معالجة القضايا في المدن. هنا تظهر قيمة الكتاب من حيث هو نصّ يشتبك مباشرة مع مناطق كانت في كثير من الأحيان خارج الرقابة المركزية، مما يجعل النوازل سجلاً حيّاً لطرق تدبير النزاعات، وللحدود التي وقف عندها الفقهاء في محاولتهم التوفيق بين النص والواقع.

وإذا كان التراث المغربي قد حفظ لنا مدونات نوازل كثيرة، فإن مواهب ذي الجلال يظلّ متميزاً بتركيزه على البلاد السائبة والجبال، وهما مفهومان يحملان حمولة تاريخية دقيقة: “البلاد السائبة” تشير عادةً إلى مناطق كان سلطان الدولة عليها ضعيفاً أو متقطعاً، بسبب ظروف سياسية أو جغرافية أو قبلية، أمّا “الجبال” فهي مجال لا يقلّ تعقيداً، بما يحمله من استقلال عرفي ومناعة طبيعية، تجعل معالجته الفقهية مختلفة عن معالجة القضايا في المدن. هنا تظهر قيمة الكتاب من حيث هو نصّ يشتبك مباشرة مع مناطق كانت في كثير من الأحيان خارج الرقابة المركزية، مما يجعل النوازل سجلاً حيّاً لطرق تدبير النزاعات، وللحدود التي وقف عندها الفقهاء في محاولتهم التوفيق بين النص والواقع.

وتكشف طبيعة هذه النوازل عن عمق الحسّ الإشكالي لدى مؤلف الكتاب، وعن قدرته على توجيه أسئلة لا تنفصل عن الواقع الاجتماعي، بقدر ما تنبع من معضلة تنزيل الأحكام وسط بيئة يغلب عليها الطابع القبلي. هذا الطابع جعل العقل الفقهي في الجبال يتسم بحدّة الحسّ البراغماتي، وبحرص شديد على إيجاد حلول ممكنة، وإن لم تكن مثالية. فمن النوازل التي تتناول أوضاع الأراضي في حالة النزوح الجماعي، أو ملكية الأراضي بعد الحروب القبلية، إلى مسائل التعامل مع قطاع الطرق وقطعيات الأمن، أو تلك المتعلقة بالحدود التي قد يتعذّر تطبيقها واقعياً. نجد أنفسنا أمام عقل فقهي يشتغل ضمن “فقه الإمكان”، لا “فقه المثال”. ولهذا المعطى دلالته التاريخية العميقة.

إنّ القراءة الأولية للكتاب توحي للقارئ أنّ مؤلفه لم يكتب نصاً “فوق تاريخي”، بل ظلّ مشدوداً إلى واقع زمنه، وهو ما يجعل الكتاب بالنسبة للمؤرخ مادةً أولية مهمّة لإعادة بناء المشهد الاجتماعي-السياسي للجبال المغربية. إذ تتقاطع في نوازل هذا الكتاب إشارات دقيقة إلى طبيعة السلطة وأنماط العيش، وهيكلة القبائل ومسالك التجارة، وأنماط القضاء المحلي، والعلاقات بين الفقيه والزاوية، وبين الجماعة والسلطان. وهذا يجعل النص أقرب إلى “إثنوغرافيا فقهية”، يكتبها فقيه يملك حس المؤرخ وإن لم تكن له أدواته الاصطلاحية.

يثيرالكتاب سؤالاً أساسياً يتعلق بمكانته داخل تقليد “فقه النوازل” في المغرب. إذ لا يمكن النظر إليه بوصفه مجرد إضافة رقمية إلى مكتبة النوازل، بل هو متن يعبّر عن انتقال من فقه العمران الحضري إلى فقه العمران الجبلي، ومن قضايا الميزان التجاري والفلاحي في السهول إلى قضايا الضرائب العرفية والعقوبات في المجالات الوعرة، ومن تنظيم الأسواق إلى تنظيم الحوز والانتجاع. وفي هذا التحول يبرز دور الفقيه كفاعل اجتماعي لا كمنظّر معزول، وهو ما يفسّر الطابع العملي للنوازل التي جمعها المؤلف.

كما أنّ الكتاب يكشف عن حضور النزعة المقاصدية في اجتهادات المؤلف، وإن لم يصرّح بمصطلحاتها. فالكثير من الأحكام التي يعرضها تدور حول حفظ النظام العام وصيانة الأموال ودفع الضرر وتقليل الفساد الاجتماعي، وحماية الدماء. وهي مقاصد كبرى لم يكن الفقهاء يفصلونها عن واقع القبيلة والجماعة. ولهذا فإن قراءة الكتاب بمنطق الفردانية الحديثة قد تظلمه، إذ إنّ منطق النوازل الجبلية مبنيّ على اجتماعيات مختلفة، تُقدّم المصلحة العامة على حرية الفرد، وتحمي الجماعة حتى لو أدى ذلك إلى اعتماد بعض الأعراف التي تبدو متشددة.

ولا شكّ أنّ المؤلف وهو يكتب نوازل البلاد السائبة، كان يعالج في العمق مسألة العلاقة بين الشرعية الدينية ومأزق السلطة السياسية. ففي المناطق التي تضعف فيها يد السلطان، يصبح الفقيه هو الضامن للنظام، ويصبح العرف متكئاً لحماية الجماعة، ويصبح الحكم الشرعي أداة لإعادة التوازن. وهنا يتبدّى الحسّ السياسي داخل الفقه، لا بوصفه انحيازاً لسلطة ضد أخرى، بل باعتباره سعياً لتأمين “العيش المشترك” داخل بيئة مضطربة. وهذا ما يضفي على الكتاب بُعداً تاريخياً وفلسفياً يجعله غنيّاً بالأسئلة.

إنّنا من خلال هذه القراءة نسعى إلى وضع الكتاب داخل سياقه الواسع: سياق تاريخ المغرب الاجتماعي والسياسي، وسياق الفقه المالكي في تفاعله مع العرف، وسياق النوازل كجنس معرفي يشهد على الحياة اليومية أكثر مما يشهد على تنظير مجرد. ومن هذا المنطلق، يمكن القول إنّ مواهب ذي الجلال يمثل نصا مركّباً، يجمع بين الفقه والتاريخ، وبين الفكر التطبيقي والتعبير عن وعي اجتماعي جماعي. ولذلك فإنّ أي قراءة لاحقة للكتاب، أو لمنهج محققه أحمد التوفيق، لا يمكن أن تنفصل عن هذا الوعي، ولا أن تتجاوز البنية الفكرية والثقافية التي أنتجت الكتاب.

ننتقل من الإطار العام للكتاب الذي بيناه في الأسطرالأولى إلى تحليل مضمونه واستكشاف البنية الداخلية لهذا الأثر الفريد، والكشف عن طبيعة النوازل التي يضمّها، وكيف تتشكّل داخلها صورة المجتمع الجبلي المغربي، بما يحمله من توتر بين الشرع والعرف، وبين مقتضيات الجماعة وتقلبات السياسة، وبين حركية العمران وضرورات المعيشة في فضاء يطبعه التناثر القبلي والاعتماد المكثف على التضامنات التقليدية. فمن يقرأ مواهب ذي الجلال لا يقتصر على متابعة مسار فتاوى أو أجوبة فقهية، بل يجلس أمام مشهد اجتماعي كامل، تتحرك فيه الجماعات وتتصارع فيه القيم ويتداخل فيه الدين مع الضرورة، ويعيد فيه الفقيه تشكيل الواقع من خلال أدواته الاجتهادية.

يبدو الكتاب في ظاهره تجميعاً لنوازل متفرقة، ولكن نظرة دقيقة تكشف أن المؤلف –وعلى خلاف ما قد يُتصوَّر– كان يختار موادّه انتقاءً، ويتعامل مع الوقائع باعتبارها لبنات لبناء منظور فقهي-اجتماعي متماسك. إنّ القضايا التي يعالجها ليست مشتتة كما في كثير من مدونات النوازل، بل تندرج ضمن مجموعة واضحة من الإشكالات الكبرى التي ظلّت تؤطر حياة الجبال والبلاد السائبة. ولعل أبرز هذه الإشكالات قضية السلطة، باعتبارها محوراً ينعكس في قضايا الأمن والحدود والضرائب وتدبير الملكيات، ثم التنظيم الاجتماعي للجماعة الجبلية بما يتعلق بالعرف وتقسيم المهام، وتحديد المسؤوليات، وأيضاً الملكية والعمران في سياق اقتصاد معقّد يعتمد على الأرض والماء والانتجاع.

وتعود قيمة هذا التناغم الداخلي، إلى أنّ المؤلف وإن بدا في الظاهر ملتزماً بصيغة الجواب الفقهي، إلا أنّه كان يمارس فعلاً تفسيرياً أعمق: فهو يضع كل نازلة في إطارها الطبيعي، ويقدّم حكمها بوصفه استجابة لمنطق الجماعة لا لمجرد نصّ يُستفتى. ولذلك نجد في الكتاب العديد من النوازل التي تتضمن إشارات إلى ظروف الواقعة، وإلى طبيعة الأطراف المتنازعة، وإلى سياقات سياسية محلية، وإلى أعراف مستقرة أو مستجدة. وهذا يعكس وعياً بأن الفتوى ليست كياناً منعزلاً، بل هي نتاج بنية اجتماعية كاملة.

ومن أهمّ المحاور التي يشتغل عليها الكتاب، محور النزاعات على الأراضي، وهي من أكثر القضايا حضوراً في البيئة الجبلية، حيث تُعدّ الأرض رأس مال الجماعة وشرط استمرارها ومصدر تماسكها. إذ تتناول النوازل كيفية إثبات الملكية في ظروف يندر فيها التوثيق وتعتمد فيها القبيلة على الشهادة الجماعية، أو على ما يسميه الفقهاء “الاستفاضة”. وتتعلق أيضاً بمسائل الأراضي التي كانت موضوع تنازع بعد الحروب القبلية، أو تلك التي تُركت بسبب الهجرة أو النزوح، أو الأراضي المشاعة التي يستغلّها الجميع وفق أعراف محددة. وتكشف هذه النوازل عن وعي فقهي مرهف بطبيعة الأرض في الجبال، حيث يتداخل الخاص والعام، ويتصارع منطق الجماعة مع ميل الفقه إلى إثبات الحقوق الفردية متى أمكن ذلك.

وفي مستوى ثانٍ، يعالج الكتاب قضايا المياه والسقي وغيرذلك، وهي قضايا لا تقلّ حساسية، إذ ترتبط مباشرة بالاقتصاد الزراعي وبالعدالة الاجتماعية داخل القرية أو القبيلة. يعرض المؤلف نوازل تتصل بتوزيع المياه بين المزارعين، أو بحماية “الحوز” من الاعتداء، أو بتنظيم “السواني” وطرق توزيع الحصص، أو كيفية فضّ النزاعات التي تنشب حين يحاول أحدهم تغيير مجرى الماء أو الاستئثار به في موسم الجفاف. هذه القضايا، على بساطتها الظاهرة تكشف عن عمق إدراك الفقهاء لدور الموارد الطبيعية في حفظ السلم الاجتماعي، وتبين أن الفتوى كانت أداة لضبط العلاقات، ولتحديد الحدود بين الفئات المختلفة، ولحماية الجماعة من الانقسام.

ويبرز في الكتاب كذلك حضور قوي لقضايا الأمن والحدود والجرائم في سياق البلاد السائبة، حيث يختبر الفقهاء حدود الممكن في تطبيق العقوبات الشرعية في بيئة يغيب فيها سلطان الدولة، أو تكون قدرته على إنفاذ القانون محدودة. نجد نوازل تتعلق بالتعامل مع قطاع الطرق، أو بجرائم القتل في ظروف الفوضى، أو بمسائل القصاص حين تتشابك المسؤوليات داخل الجماعة. ويعالج المؤلف أيضاً ظاهرة “العداوة القبلية” التي قد تؤدي إلى سلسلة من أعمال الثأر، فيحاول عبر النوازل تقديم حلول تقوم على جبر الضرر أو الصلح أو التقدير العرفي للديات، أو اعتماد وسطاء من أهل الصلاح. وهذا يعكس دور الفقيه بوصفه رجل صلح أكثر منه صاحب سلطان، ويبرز أن مناط الأحكام في هذه البيئة هو القدرة على حفظ الدماء وتقليل الفساد لا التمسك الحرفي بالنص.

كما يحضر في الكتاب اهتمام واضح بقضايا الضرائب والمداخيل العرفية، وخصوصاً ما يتعلق بالأتاوات التي تُفرض على السكان، والجبايات التي تُجمع لأغراض محددة، أو تلك التي تُستند إلى تقاليد معينة داخل القبيلة. ويكشف هذا الحضور عن علاقة ملتبسة بين الفقه والسلطة، إذ يجد الفقيه نفسه مطالباً بتحديد المشروعية الشرعية للجبايات، والتفريق بين “المكس الظالم” و”الضريبة المقبولة”، وبين ما يُفرض لحماية الجماعة وما يُفرض تعسفاً. وفي هذه المسائل نلمح وعياً سياسياً دقيقاً، يتجلّى في حرص المؤلف على أن يظل الفقيه حاجزاً يمنع تغوّل السلطة العرفية، وفي الوقت نفسه يحافظ على التوازن الداخلي للجماعة.

ولا يكتفي الكتاب بعرض القضايا الجزئية، بل يقدم وثيقة متكاملة عن صورة المجتمع الجبلي، بما فيها من بنيات تضامنية، وأنظمة عرفية وممارسات اقتصادية وآليات قضائية غير مكتوبة. فالنوازل تكشف عن حضور قوي لمؤسسة “الجماعة” باعتبارها المرجع الأول، وعن دور “أهل الشهود” و”العدول” و”الوجهاء”، وعن وزن الزاوية في التوسط والإصلاح. كما تشير بعض النوازل إلى ظواهر مثل الانتجاع، وحماية الدواب، وتنظيم الغابات، واستغلال الأعشاب الطبية، وحتى قضايا تتعلق بالهجرة وتغير أنماط السكن. وهذا يجعل الكتاب أقرب إلى سجلّ إثنوغرافي شامل، فيه تتجاور الأحكام الفقهية مع المعطيات الأنثروبولوجية، في توليفة لا يمكن فصل بنيتها المعرفية عن الواقع الذي أنتجها.

ويُستفاد من مجموعة النوازل أن المؤلف كان يدرك، بوعي تاريخي عميق، هشاشة الحدود بين الشريعة والعرف في البيئة الجبلية، وأنه كان يميل إلى اعتماد أصول المالكية المرنة التي تسمح بدخول العرف في الحكم متى كان العرف قوياً ومنضبطاً. ولهذا نجد في أحكامه أثراً واضحاً لمراعاة الأعراف السائدة، حتى تلك التي قد تبدو مخالفة للقاعدة العامة، ما دام اعتمادها يحقق المصلحة ويدفع الضرر. ومن خلال ذلك كله يتبدّى فقه مخصوص بهذه البيئة، فقهٌ يقدّم صورة عن قدرة الشريعة على التأقلم لا من باب التساهل، بل من باب استيعاب مقاصدها في حفظ النظام الاجتماعي.

ومن أبرز القيم التي تكشف عنها النوازل أيضاً، قيمة الصدق والبيّنة والاستقامة، وهي قيم شكلت جزءاً أساسياً من العمارة الأخلاقية للجماعة الجبلية. فالكثير من النوازل تتعلق بالشهادة وإثبات الحقوق ومنع التزوير، وحماية الضعفاء من الظلم. وتكشف طريقة المؤلف من حيث عرضها عن حرص على توجيه المجتمع نحو قيم النزاهة، بما يجعل الكتاب أيضاً نصا في التربية الأخلاقية، لا مجرد بيان فقهي.

إنّ المضمون العام للكتاب وفي مجمله، يحيل على رؤية للعالم يرى فيها الفقيه نفسه جزءاً من الجماعة لا شاهداً عليها. فهو لا يتعامل مع الوقائع من موقع القاضي الرسمي أو الفقيه المتصل بالمخزن، بل من موقع العالم الذي يعيش وسط الناس، ويقيس أحكامه بمعيار الإمكان الواقعي. ولعل هذا ما يمنح الكتاب صدقيته، ويجعله وثيقة مهمة للمؤرخين والفقهاء والباحثين في الاجتماع السياسي على حدّ سواء.

إنّ الوقوف عند المضمون العام للكتاب يقودنا مباشرة إلى سؤال المنهج الذي اعتمده أحمد التوفيق في تحقيق مواهب ذي الجلال، وهو منهج لا يمكن عزله عن الخلفية العلمية والفكرية للمحقق، ولا عن تجربته الطويلة في التعامل مع الوثائق التاريخية والمخطوطات المغربية ذات الطبيعة المركّبة، ولا عن حسّه الأنثروبولوجي الواضح في قراءته للتراث، وهو الحسّ الذي جعله ينظر إلى هذا النص لا باعتباره كتاب فتاوى ونوازل فحسب، بل بوصفه وثيقة اجتماعية وثقافية وسياسية تعكس عالم الجبال المغربية وخصوصياته الدقيقة. ومن ثَمّ فإنّ منهج التوفيق في التحقيق تجاوز حدود النقل الدقيق، ليصبح فعلاً معرفياً متكاملاً يعيد بناء النص ويكشف طبقاته وسياقاته، ويفتحه على آفاق الدراسة التاريخية والاجتماعية المعاصرة.

أول ما يلفت النظر في منهج التوفيق هو وعيه بطبيعة النص؛ فهو يدرك منذ البدء أنّ مواهب ذي الجلال ليس نصا مدرسياً، ولا مؤلفاً فقهياً ذا بناء أصولي صارم، بل هو تجميع طبيعي لفتاوى صدرت في سياقات تاريخية مختلفة، وأنّ هذا التعدد الزمني والجغرافي يمنح النص طبيعة “النسيج المفتوح”، أي النص الذي تتداخل فيه المواد وتتقاطع دون منطق ترتيب واضح. ولذلك فإن إعادة بناء النص لا يمكن أن تقوم بمجرد ترتيب آلي، بل تستوجب قراءة نسقية تستنطق كل نازلة في علاقتها بسياقها، وتبحث عن روابطها الداخلية مع غيرها. ومن هنا نفهم حرص التوفيق على تقديم مقدمة علمية موسّعة تُظهر وعيه بأن التحقيق ليس عملاً تقنياً بقدر ما هو فعل تأويل.

إنّ من أبرز معالم منهجه أيضاً اعتماده على قراءة نقدية للمخطوط، بحيث لا يكتفي بإثبات ما في النسخ، بل يقارن بين القرائن الداخلية في النص، ويستند إلى خبرته الواسعة بتاريخ الجبال المغربية لتفسير بعض العبارات الغامضة أو الإشارات الملتبسة. ومن الواضح أن نصا من هذا النوع، يزخر بألفاظ محلية وتعابير عرفية وإشارات قبلية، لا يمكن ضبطه دون خلفية إثنوغرافية عميقة، وهو ما توفر للتوفيق. لذلك نراه يعيد ترتيب بعض العبارات، ويضبط أسماء المواضع، ويعلّق على ما يبدو غامضاً للقارئ الحديث، دون أن يمسّ البنية الأصلية للنص. وهذا الجانب يكشف عن أحد أهمّ خصائص منهجه: الوفاء للنص مع توسيع قابليته للفهم.

وفي ما يتعلق بالمنهج النصي، يتضح أن التوفيق يعتمد مقاربة “تحقيقية” مركّبة، تقوم على:

-1 الضبط اللغوي لما ورد في المخطوط من ألفاظ ورموز محلية قد تُقرأ على غير وجهها.

-2 التحقيق الفقهي من خلال إعادة النص إلى أصله المالكي، وربط النوازل بمدوناتها الكبرى، دون أن يفرض على النص تفسيراً خارجياً، بل يتركه ينطق من داخله.

-3التحقيق التاريخي عبر تحديد الإشارات الزمنية والقبلية والجغرافية، وربط النوازل بأحداث أو بنيات اجتماعية معروفة في تاريخ المغرب.

ومن أهم ما يميّز عمل التوفيق أنه لم يتعامل مع الكتاب بوصفه أثراً “غير تاريخي”، بل وعى تماماً أنّ النوازل تحمل طبقات من الزمن، وأنّ عمل المحقق ينبغي أن يسعى إلى الكشف عن هذه الطبقات دون أن يحجبها وراء لغة أكاديمية ثقيلة. ولهذا نرى أن تعليقاته على طول الكتاب تتسم بالاقتصاد والدقة، فهي لا تدخل في تفريعات فقهية طويلة، بل تشير إلى ما يساعد القارئ على فهم السياق من تعريفات بالأماكن أو الشيوخ أو القبائل أو الأعراف أو التقاليد الجبلية. وهذا النمط من التعليق يعكس منهجاً نقدياً عميقاً يقوم على تنشيط النص وجعله فاعلاً في الوعي التاريخي للقارئ.

كما يظهر في عمل التوفيق حرص شديد على التمييز بين المستويات: فهو يميّز بين اللغة الفقهية التي استخدمها المؤلف، وبين اللغة العرفية التي تبدو في بعض العبارات، وبين اللغة الإدارية التي تحضر في بعض النوازل المتعلقة بالخراج والجباية. ويذهب الدارس بسهولة إلى هذا التمييز بفضل تنظيم التوفيق للنص وتقسيمه إلى وحدات واضحة، رغم عدم وجود هذا التنظيم في الأصل. فلا يمكن القول إن التوفيق مارس “إعادة كتابة” للنص، ولكنه مارس إعادة “توضيح”، وجعل أجزاءه قابلة للقراءة الحديثة. وقد نجح في ذلك دون أن يُفرّط في أصالة المخطوط أو في خصوصيته اللغوية.

ومن مهمات التحقيق التي برع فيها التوفيق أيضاً، اشتغاله على إعادة ضبط شبكة الأعلام التي يزخر بها الكتاب. فالنوازل مليئة بأسماء الفقهاء والقضاة والعدول وشيوخ القبائل، وبعضهم مجهول أو غير موثق في كتب التراجم. وإضافة إلى ذلك، فإن المناطق الجبلية كثيراً ما كانت تسمي الأعلام بالألقاب أو بالصفات المحلية. ولذلك كان من الضروري أن يبذل المحقق جهداً مضاعفاً في تعيين هويات هؤلاء الأعلام، أو على الأقل وضع القارئ أمام الاحتمالات التاريخية الأقرب. وهنا تبرز خبرة التوفيق بوصفه مؤرخاً واسع المعرفة بالبيئة الجبلية وعلمائها وأعلامها.

من بين جوانب القوة في منهج التوفيق أيضاً اعتماده على مقاربة المقاصد دون التصريح بذلك. فهو حين يفسر بعض الأحكام أو يعلّق على بعض الخيارات التي تبناها المؤلف، يُظهر وعياً بأنّ هذه الاختيارات ليست مجرد تطبيق حرفي لقواعد المالكية، بل هي في جوهرها استجابة لمقاصد الشرع في حفظ الضروريات: حماية الدماء وصيانة الأموال وحماية النظام الاجتماعي. وهذه القراءة المقاصدية الضمنية، التي لا تُسقط على النص منهجاً حديثاً، تُعدّ من أهم إضافات التوفيق، إذ تكشف عن التقاء الفقه الجبلي مع تقاليد الاجتهاد المالكي الكبرى في المغرب، خاصة ما يتعلق بمراعاة العُرف والمصلحة العامة.

ويكشف التوفيق في تحقيقه أيضاً عن حسّ نقدي تجاه النص ذاته، فهو لا يتعامل مع ما جاء في النوازل من أعراف باعتباره مسلّمات شرعية، بل يشير أحياناً إلى “الاستثناء” أو “الخصوصية” أو “الضرورة” التي جعلت الفقهاء يقبلون ببعض الأعراف. وهذا الوعي النقدي يمنح التحقيق عمقاً إضافياً، إذ يذكّر القارئ بأنّ الفقهاء كانوا يشتغلون ضمن شروط اجتماعية معقدة، وأنّ أحكامهم ينبغي فهمها في ضوء هذه الشروط، لا باعتبارها قواعد صالحة لكل زمان ومكان.

إنّ منهج التوفيق في التحقيق، في جوهره يجمع بين الأمانة للنص والقدرة على تأويله، والحس التاريخي والوعي الاجتماعي. وهو منهج يليق بنصّ مركب مثل مواهب ذي الجلال، لا لأن النص معقد فقط، بل لأن سياقه الاجتماعي والسياسي يفرض على المحقق أن يكون عارفاً بمفردات الجبال المغربية: قبائلها وأعرافها، طرق تدبيرها للخلاف ومكانة العلماء فيها، وأدوار الزوايا، وغير ذلك من العناصر التي تجعل النص وثيقة مفتوحة على طبقات متعددة من المعنى.

نواصل تحليل منهج أحمد التوفيق، بالانتقال من المبادئ العامة التي تحكم رؤيته إلى التقنيات الدقيقة التي اعتمدها في تحقيق مواهب ذي الجلال، ثم إلى النتائج المعرفية التي ترتبت على هذا المنهج سواء في إعادة بناء النص أو في فتحه أمام الباحثين المعاصرين. وإذا كنا قد بيّنا الأسس الفكرية والعلمية التي انطلق منها التوفيق آنفا، فإننا الآن بصدد رصد كيف تُرجمت هذه الأسس إلى عمل تحقيقي متماسك ودقيق، حيث استثمر خبرة المحقق التاريخية والأنثروبولوجية والفقهية، فجاء النص محكماً من جهة الشكل، واضحاً من جهة السياق وغنياً من حيث الدلالات.

أول تقنية واضحة اعتمدها التوفيق هي التثبت المتعدد الطبقات، أي مقاربة المخطوط لا عبر مسار واحد بل عبر مسارات متقاطعة: مسار لغوي ومسار تاريخي، ومسار فقهي ومسار جغرافي-قبلي. فعند قراءة المخطوط، لا يكتفي التوفيق بتصحيح الأخطاء الناجمة عن النسخ، بل يعيد كل لفظة إلى بيئتها. وإذا ورد اسم موضع أو قبيلة، بحث له عن مقابل في مصادر الجغرافية القبلية أو في الروايات المحلية. وإذا وردت كلمة عامية أو جبلية، اجتهد في تفسيرها بحسب الاستعمال السائد. وإذا ظهرت نازلة ترتبط بسياق سياسي معين، حاول الإشارة إلى ذلك السياق. هذا التكامل جعل عمله مبنياً على شبكة معرفية واسعة، يحضر فيها التاريخ الاجتماعي والأنثروبولوجيا الثقافية إلى جانب منهج التحقيق التقليدي.

وتتضح التقنية الثانية في التنظيم البنيوي للنص. فالمخطوط الأصلي –بحسب ما يتبين لي من قراءته– لا يتضمن ترتيباً موضوعياً صارماً، ولا اتباعاً لمنطق الفصول، بل تأتي النوازل فيه متتابعة كما نقلها الناسخ أو كما جُمعت في الأصل. ولذلك فإن التوفيق من غير إخلال بأصالة النص، اعتمد على فصل النوازل وترقيمها وإعادة توزيعها بصرياً، مع المحافظة على ترتيبها العام. هذا العمل، رغم بساطته الظاهرة، مكّن القارئ من التعامل مع النص بسهولة أكبر، وجعل تصفّحه ممكناً دون تشوش. وهو لا يدخل في باب “التحوير”، بل في باب “تهيئة النص” للقراءة العلمية، كما يُفعل مع النصوص التراثية ذات البنية المفتوحة.

ويبرز في عمل التوفيق أيضاً حرصه على تعيين مصادر المؤلف وإحالاته، سواء النصية أو الفقهية. فعندما يجد حكماً مالكياً، يعمد إلى الإشارة –باختصار– إلى مدونات المذهب التي تناولت القضية نفسها، دون أن يغرق في التفريعات. والغاية من هذا الربط ليست إثبات “تقْعيدية” المؤلف، بل إظهار النسق الفقهي الذي يتحرك داخله. ولأن الكتاب يعالج نوازل جبلية تتضمن أعرافاً قوية، كان دور التوفيق هنا مزدوجاً: من جهة إثبات الأصل المالكي، ومن جهة تتبع كيفية تموضع العرف ضمن ذلك الأصل. وهذا ما يمنح التحقيق عمقاً فقهياً ويكشف للقارئ مدى التحام الفقه المغربي بأعرافه المحلية، وكيف تعامل المؤلف مع التوفيق بينهما.

ومن أبرز التقنيات التي وظفها التوفيق كذلك، إدارة التراث المخطوط عبر المقارنة الداخلية. فبما أنّ أغلب النوازل مستقلّة، استطاع التوفيق أن يقرأ بعضها على ضوء بعضها الآخر، وأن يربط الأحكام المتناثرة دون أن يفرض عليها ترتيباً مصطنعاً. وهذا من أنجع أساليب التعامل مع المخطوطات التي لا تتوفر لها نسخ متعددة، إذ يتيح للمحقق أن يعيد بناء التسلسل المنطقي للنص انطلاقاً من ذاته. كما استخدم التوفيق علامات الترقيم الحديثة وفواصل المعاني لتوضيح بنية الجملة، دون أن يُخلّ بالمستوى الأصل، وهو ما جعل النص رغم وفائه لأسلوبه القديم، قابلاً للقراءة بسهولة.

أما التقنية الأخرى اللافتة فهي الاقتصاد في التعليق والدقة في الإحالة. فالتوفيق لا يميل إلى كثرة الحواشي، لأنه يدرك أن الإفراط في التعليق يعزل القارئ عن النص ويحوّل القراءة إلى تمرين أكاديمي جاف. ولذلك اختار أن تكون تعليقاته موجّهة نحو ما هو ضروري فقط: شرح لفظة غريبة وتحديد موضع جغرافي وبيان اسم قبيلة، أو الإشارة إلى تعبير محلي. وهذه المقاربة تجعل القارئ في تماس مباشر مع النص، ويظلّ دور المحقق وسيطاً معرفياً لا بديلاً عن المؤلف. ويكشف هذا الاقتصاد عن رصانة منهج التوفيق الذي لا يطغى فيه صوت المحقق على صوت النص.

ويتضمن منهج التوفيق بعداً إضافياً يتمثل في القراءة الأنثروبولوجية المضمرة، أي تفكيك العناصر القَبَلية والاجتماعية للنوازل دون تبني خطاب أنثروبولوجي مباشر. فحين يشرح المصطلحات التي تتعلق بالحوز والسقي وتقسيم الأرض والوساطة والديات والعهود القبلية، فإنه يقدم توصيفاً دقيقاً يلامس علم الاجتماع التاريخي. لكنّه في الآن ذاته، يحافظ على لغة التحقيق، ولا يدخل في تحليل نظري معمّق داخل الهوامش، لأنه يدرك أن مكان التحليل هو الدراسات اللاحقة، وأنّ وظيفة التحقيق هي تمكين الباحثين من مادة صحيحة وواضحة.

وتكشف هذه التقنيات كلها عن منهج يتأسس على منطقين متلازمين: منطق الأمانة للنص، ومنطق المعقولية العلمية. فأحمد التوفيق لا يسعى إلى تجميل النص أو ترقيعه، بل إلى إبراز قوته الداخلية، وإظهار البنية التي يقوم عليها، سواء في ما يتعلق بالشروط التاريخية لإنتاجه، أو في ما يتعلق بمرتكزاته الفقهية والأعرافية. ومن هنا تأتي القيمة المعرفية الكبرى لتحقيقه: فقد جعل من مواهب ذي الجلال نصاً ليس للقراءة الفقهية فقط، بل للمؤرخ والإثنوغرافي وعالم الاجتماع السياسي والباحث في تاريخ المؤسسات التقليدية، ولكل من يهتم بفهم المجتمع الجبلي المغربي في تاريخه العميق.

إن أثر هذا المنهج يتجلى في ثلاث نتائج أساسية:

أولاً، تحرير النص من غموضه التاريخي. فقد كان من الممكن أن يظل مواهب ذي الجلال نصاً معقداً عسير الفهم، لولا أن منهج التوفيق جعله وثيقة مضيئة، يمكن للباحث أن يبني عليها فرضيات في تاريخ الجبال المغربية، أو يقرأ من خلالها تاريخ السلطة والعرف والعلاقات الاجتماعية.

ثانياً، إعادة اكتشاف الفقه الجبلي المغربي، وهو فقه ظل في الظل بسبب مركزية فقه المدن والحواضر. سمح تحقيق التوفيق بتسليط الضوء على خصوصية هذا الفقه وديناميكيته، وعلى قدرته على التوفيق بين النص والواقع. وهذا يفتح الباب أمام إعادة قراءة فقه النوازل في شموليته، بوصفه فقه مجتمع قبل أن يكون فقه نصوص.

ثالثاً، إغناء منهج التحقيق التراثي في المغرب، عبر تقديم نموذج يجمع بين الدقة والأمانة، وبين الحس التاريخي والوعي بالسياقات الاجتماعية. وهو منهج يحتاجه الباحثون اليوم لفهم الوثائق المحلية التي تتطلب معرفة بخصوصيات القبائل والمؤسسات التقليدية.

يتبين من مجموع ما تقدّم أنّ مواهب ذي الجلال ليس مجرد كتاب نوازل ينضاف إلى سلسلة المدونات الفقهية المغربية، بل هو نصّ غنيّ بطبقاته، متعدد الأبعاد، يكشف عن عالم اجتماعي وثقافي قلّما أتيح للباحثين الاطلاع عليه بمثل هذا التفصيل والدقة. فمن خلال النوازل التي يتضمنها، نستطيع إعادة بناء صورة دقيقة لفضاء الجبال المغربية زمن البلاد السائبة، بما يحمله هذا الفضاء من تعقيدات تتصل بتنظيم الأرض والماء والسلطة والحدود والضرائب والعلاقات بين الجماعات، وحدود حضور المخزن وأدوار الفقهاء والزوايا وموقع العرف في صناعة القرار الاجتماعي. وهكذا يصبح النص وثيقةً تاريخية وفقهية في آنٍ معاً، تتجاور فيها القرارات القضائية مع الوقائع الاجتماعية، وتتقاطع فيها النظرة المالكية مع المقتضيات العرفية، ويتشكل عبرها وعي جماعيّ مرهف بإدارة العيش المشترك في بيئة متوترة.

وقد قصدنا من هذه القراءة الكشف عن نسق داخلي غير معلن، ينسجم فيه المؤلف مع الواقع الذي عاشه، ويقدّم فقه إمكانٍ يستجيب لحاجات المجتمع الجبلي، وأكثر مما يلتزم به هو إبرازفقه واقعي غير متعالٍ عن الواقع. وهذا الجوهر نفسه هو ما يجعل النص مصدراً ثميناً لفهم كيفية اشتغال العقل الفقهي المغربي خارج الحواضر، وفي مناطق تتجاور فيها السلطة الدينية مع الهياكل الاجتماعية التقليدية، حيث يصبح الفقيه وسيطاً اجتماعياً بقدر ما هو مفتي، ويصبح العرف جزءاً من آلية إنتاج الحكم الشرعي.

ولولا منهج أحمد التوفيق في التحقيق، لما كانت هذه العناصرلتظهر بهذا الوضوح. فالتوفيق لم يتعامل مع المخطوط بوصفه مادةً يجب إخراجها على نحو تقني، بل باعتباره نصاً يستوجب إعادة بناءٍ معرفية دقيقة، تجعل من قراءة الكتاب ممكنة وفعالة داخل السياق العلمي الحديث. وقدّم عبر عمله التحقيقي، نموذجاً استثنائياً يجمع بين التثبت الدقيق من المادة، والوعي الحاد بسياقات إنتاجها، والقدرة على ضبط مصطلحاتها وأعرافها، والتعامل مع أسماء أماكنها وقبائلها ووقائعها بحسّ الباحث الميداني الذي يعرف تضاريس المجال الجبلي، البشرية منها والطبيعية.

إنّ إضافات التوفيق لا تُقاس فقط بما قدّمه من ضبط نصيّ، بل بما أتاحه من إمكانات بحثية جديدة. فقد أعاد إلى الباحثين الثقة في قدرة النصوص المحلية –وخاصة الجبلية– على الإسهام في كتابة تاريخ المغرب الاجتماعي والسياسي، بل وفي فهم الفقه المالكي من زاوية مغايرة زاوية الحواضر والمدارس الكلاسيكية. وهذا الوعي هو ما يجعل تحقيق مواهب ذي الجلال جزءاً من مشروع أعمّ، يرتبط بضرورة إعادة قراءة تراث النوازل المغربي باعتباره مرآة للواقع، لا مجرد سجلات فقهية جافة.

كما أنّ هذا التحقيق يفتح الباب أمام إعادة التفكير في منهج تحقيق التراث المغربي نفسه. إذ يلحّ التوفيق على أن النصوص لا يمكن فهمها إلا باستحضار شروطها القبلية والعرفية والاقتصادية، وأنّ التحقيق العلمي يتطلب من المحقق أن يكون مؤرخاً وجغرافياً وأنثروبولوجياً ودارساً للفقه في آن واحد. وهو بذلك يقدم نموذجاً معرفياً يتجاوز الثنائية التقليدية بين التحقيق الأكاديمي البارد والتحليل الاجتماعي المنفلت من النص، ويؤسس لمنهج وسطيّ يقوم على خدمة النص وتمكين القارئ منه من غير إسقاطات نظرية مسبقة.

إنّ مواهب ذي الجلال بعد تحقيق التوفيق لم يعد مجرد مادة فقهية تخصّ بعض القبائل الجبلية، بل صار مفتاحاً لقراءة المجتمع المغربي في إحدى لحظاته التاريخية الحساسة، مفتاحاً يتيح فهم ديناميات السلطة، وطرائق التنظيم الذاتي للجماعات، ودرجة حضور الشريعة والعرف في بناء القرار الاجتماعي. كما يدعو النص في صيغته المحققة، إلى دراسات جديدة يمكن أن تُعيد رسم خرائط العلاقات القبلية، أو تاريخ الزوايا، أو طبيعة القضاء المحلي، أو أثر الأعراف في تشكيل الفقه العملي.

ومن ثمّ فإننا نخلص في قراءتنا هذه إلى التأكيد بأن قيمة الكتاب وقيمة تحقيقه تتكاملان وتتضافران. فالنص في ذاته وثيقة حيوية نادرة، وتحقيقه يعيد إليه الحياة ويجعله نصاً فاعلاً في البحث العلمي. ومن خلال هذا التفاعل يغدو مواهب ذي الجلال جزءاً من مشروع علمي أكبر: مشروع إعادة قراءة الذاكرة الفقهية والاجتماعية للمغرب، والبحث في كيفية تشكّل بنياته التقليدية، وفهم المسارات التي عبرها المجتمع الجبلي في تاريخه الطويل. وبذلك يظل هذا العمل مثالاً لما يمكن أن تقدّمه بحوث التحقيق حين تتجاوز الطابع المدرسي إلى أفقٍ علميّ شامل، يعيد للنصوص حيويتها وللباحث أدواته، وللتاريخ صوته الكامن في بواطن المخطوطات.