ليس الصمت نقيض الكلام كما يتوهم الحس المشترك، بل هو شرط إمكانه الخفي، خلفيته الوجودية وظله الدلالي، ومجاله التأويلي المفتوح. فالكلمة لا تنهض إلا على أرضية من السكوت، والمعنى لا يتجلى إلا لأن شيئا ما قد آثر الاحتجاب. منذ هيراقليطس الذي قال إن الطبيعة تحب أن تختفي، وصولا إلى فيتغنشتاين الذي ختم رسالته المنطقية الفلسفية بالعبارة الشهيرة: ما لا يمكن الكلام عنه ينبغي الصمت عنه، ظل الصمت مكوّنا مركزيا في التفكير في اللغة، لا بوصفه فراغا بل باعتباره امتلاء غير قابل للتمفصل.

في الأدب لا يكون الصمت استراحة صوتية ولا فجوة شكلية، بل استراتيجية بلاغية عميقة، ونسقا دلاليا مضمرا، وبنية رمزية موازية للنص الظاهر. إن المسكوت عنه ليس نقصا في القول بل فائضا فيه، لأن اللغة حين تبلغ تخومها القصوى تضطر إلى الإيماء بدل التصريح، وإلى الإشارة بدل التقرير. هنا يصبح الصمت لغة ثانية، أو كما يقول موريس بلانشو: الصمت هو الكلام وقد عاد إلى منبعه.

لقد وعى كبار الفلاسفة أن المعنى لا يقيم في المنطوق وحده. هيدغر يرى أن اللغة هي بيت الكينونة، لكن هذا البيت لا يتأسس على الضجيج بل على الإصغاء، لأن الإصغاء هو الذي يتيح للوجود أن يتكلم. لذلك يربط هيدغر بين القول الأصيل والصمت الأصيل، معتبرا أن الصمت ليس انعدام الكلام بل طريقة مخصوصة في الكلام، طريقة تفسح المجال لما يتوارى خلف الكلمات.

ومن هذا المنظور يمكن النظر إلى الأدب بوصفه فنا لقول ما لا يقال، أو ممارسة رمزية لترويض الغياب. فالنص الأدبي لا يمنح نفسه دفعة واحدة، بل ينسج معناه عبر الفراغات، عبر البياضات، عبر الانقطاعات، عبر ما يسميه رولان بارت مناطق اللذة، حيث القارئ لا يتلقى المعنى بل يشارك في إنتاجه. الصمت هنا ليس هامشا بل قلب العملية التأويلية.

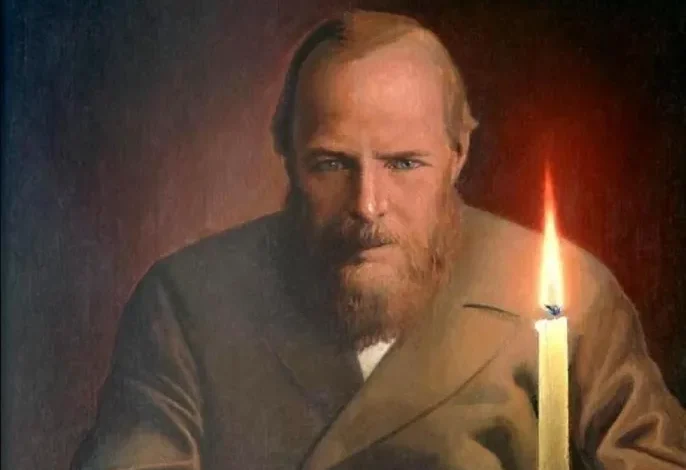

حين نقرأ دوستويفسكي لا نسمع فقط صراخ شخصياته بل نلمح أيضا صمتها الثقيل، ذلك الصمت الذي يسبق الاعتراف أو يعقبه، والذي يختزن العذاب الأخلاقي والتمزق الوجودي. وحين نقرأ كافكا ندرك أن ما يرعب في نصوصه ليس ما يقال بل ما لا يقال، الفراغ القانوني والغموض السلطوي والصمت المؤسسي الذي يسحق الفرد دون أن ينطق بحكم واضح. كافكا يعلمنا أن الصمت قد يكون أكثر قسوة من الكلام، لأنه يترك الضحية معلقة في فراغ المعنى.

حين نقرأ دوستويفسكي لا نسمع فقط صراخ شخصياته بل نلمح أيضا صمتها الثقيل، ذلك الصمت الذي يسبق الاعتراف أو يعقبه، والذي يختزن العذاب الأخلاقي والتمزق الوجودي. وحين نقرأ كافكا ندرك أن ما يرعب في نصوصه ليس ما يقال بل ما لا يقال، الفراغ القانوني والغموض السلطوي والصمت المؤسسي الذي يسحق الفرد دون أن ينطق بحكم واضح. كافكا يعلمنا أن الصمت قد يكون أكثر قسوة من الكلام، لأنه يترك الضحية معلقة في فراغ المعنى.

أما في الشعر فالصمت يبلغ ذروته الجمالية. مالارميه كان يرى أن الشعر لا يصنع بالكلمات بل بالصمت الذي يحيط بها. وأدونيس يكتب أن القصيدة هي ما يتبقى بعد أن تفشل اللغة. في هذا السياق يصبح البياض جزءا من النص، والوقفة جزءا من الإيقاع، والسكوت لحظة كثافة لا لحظة فراغ. إن البيت الشعري لا يكتمل إلا بما يسكت عنه، كما أن الموسيقى لا توجد إلا بفضل الصمت بين النغمات.

الفارابي في حديثه عن البيان يميز بين الدلالة اللفظية والدلالة الحالية، أي تلك التي تؤدى بالحال والإشارة والسياق. وهذا يفتح أفقا مبكرا لفهم الصمت بوصفه دلالة حالية عليا، لأنه لا يقدم معنى جاهزا بل يستدعي مشاركة المتلقي في استنباطه. لذلك قال الجاحظ إن المعاني مطروحة في الطريق، ولكن البلاغة في حسن الاختيار. ويمكن إضافة أن البلاغة أيضا في حسن الإخفاء.

في التراث الصوفي يحتل الصمت منزلة مركزية. الجنيد يقول: الصمت باب من أبواب الحكمة. وابن عربي يعتبر أن الحق لا يعرف بالقول بل بالذوق، وأن الإشارة أصدق من العبارة. هنا يتحول الصمت إلى مقام معرفي وإلى تجربة وجودية، حيث يتراجع اللسان ليصعد القلب. الصوفي لا يصمت لأنه لا يملك ما يقول، بل لأنه رأى ما لا يقال.

هذا البعد العرفاني للصمت يتقاطع مع ما ذهب إليه لاوتسه في الطاوية حين قال: الطريق الذي يمكن التعبير عنه ليس الطريق الأبدي. اللغة قاصرة عن احتواء المطلق، لذلك يكون الصمت أبلغ تعبير عنه. وفي البوذية الزن يشير المعلم إلى الحقيقة بابتسامة أو حركة يد، لأن الكلمة تشوه التجربة.

لكن الأدب لا يتعامل مع الصمت بوصفه انمحاء ذاتيا فقط، بل أيضا بوصفه أداة نقدية. في الرواية الحديثة يصبح الصمت علامة على القمع، على الاستلاب، على هشاشة الذات في عالم تقني بيروقراطي. صمت الشخصيات عند بيكيت ليس تأملا روحيا بل تعبير عن العبث، عن فراغ المعنى، عن استنفاد اللغة. انتظار غودو مسرحية يقوم عمودها الفقري على ما لا يحدث، على ما لا يقال، على الفراغ بوصفه حدثا.

وفي السياق العربي المعاصر نجد أن المسكوت عنه يشكل طبقة عميقة من النص، سواء تعلق الأمر بالسياسة أو الجسد أو المقدس. كثير من الروايات العربية تبني معناها الحقيقي في الهوامش، في الإشارات، في الانزياحات، لأن الرقابة الخارجية والداخلية تفرض اقتصادا في القول، وتجعل الصمت تقنية مقاومة. هنا يصبح السكوت ضربا من البلاغة المراوغة.

عبد الكبير الخطيبي تحدث عن الكتابة المزدوجة حيث يعتبر أن يقول النص شيئا ويخفي أشياء أخرى، ويترك للقارئ مهمة التنقيب. ومحمد عابد الجابري أشار في أكثر من موضع إلى أن الثقافة العربية أنتجت تاريخيا آليات كتمان بقدر ما أنتجت آليات بيان. وهذا ما يجعل القراءة الحقيقية ليست في ظاهر الخطاب بل في طبقاته السفلى.

الصمت إذن ليس سلبيا بالضرورة، بل قد يكون فعلا خطابيا، ممارسة رمزية، شكلا من أشكال السلطة أو المقاومة أو الحكمة أو الألم. ميشيل فوكو يرى أن كل خطاب تحكمه شبكة من الممنوعات، وأن ما لا يقال لا يقل أهمية عما يقال، لأن السلطة لا تعمل فقط عبر الكلام بل أيضا عبر إسكات أصوات معينة. من هنا فإن تحليل الأدب يقتضي الإنصات إلى هذه المساحات الصامتة، إلى ما تم إقصاؤه أو تعليقه أو تأجيله.

بول ريكور يربط التأويل بفكرة الفائض الدلالي، أي أن النص يقول دائما أكثر مما يقصده مؤلفه. وهذا الفائض لا يسكن الكلمات وحدها بل يسكن أيضا الفراغات بينها. القارئ لا يفسر الجمل فقط بل يفسر الصمت الذي يحيط بها. لذلك ففعل القراءة هو حوار مع الغياب بقدر ما هو حوار مع الحضور.

وإذا كان أرسطو قد عرف البلاغة بأنها القدرة على اكتشاف الممكن الإقناعي في كل مقام، فإن بلاغة الصمت هي القدرة على اكتشاف الممكن الدلالي فيما لم ينطق. إنها بلاغة دقيقة، لأنها لا تعتمد على الزخرف اللفظي بل على التوتر الإيحائي. إنها بلاغة تعتمد على الاقتصاد، على الكثافة، على التلميح بدل التصريح.

نيتشه كتب: الأفكار العميقة تحب الأقنعة. وأمكننا القول إن الصمت هو أحد هذه الأقنعة الكبرى. الكاتب الحقيقي لا يكشف كل أوراقه، لأنه يعلم أن المعنى إن أعطي كاملا فقد قيمته. لذلك فإن أعظم النصوص هي تلك التي تترك شيئا معلقا، جرحا مفتوحا، سؤالا بلا جواب. من هنا نفهم لماذا ظل الصمت ملازما للأدب الكبير. هوميروس يترك مصائر بعض شخصياته غامضة. شكسبير لا يفسر دوافع هاملت بشكل نهائي. المتنبي يخفي خلف فخره قلقا وجوديا لا يصرح به. محمود درويش يكتب الوطن من خلال الفقد لا من خلال الامتلاك.

الصمت هو ذاكرة النص، وذاكرته هي ما لا يقوله مباشرة. إنه الأثر الباقي بعد انقضاء العبارة. وإذا كانت اللغة بيت الكينونة، فإن الصمت هو باحته الداخلية، حيث تتردد أصداء المعنى. ولا يكون السؤال ما الذي يقوله الأدب، بل ما الذي يتركه بلا قول. لأن المسكوت عنه غالبا هو موضع الجرح، وموضع الحقيقة، وموضع الرغبة. الكلمات تزين السطح، أما الصمت فيكشف العمق.

في السرد الحديث، خاصة منذ فلوبير وجويس وبروست، لم يعد المعنى يمنح عبر الخطاب المباشر، بل عبر الانزلاقات الدقيقة في الوعي، عبر ما يسمى بالتيار الباطني، حيث تصبح الفجوات الزمنية والانقطاعات الإدراكية وسيلة لتكثيف التجربة. بروست لا يصف الذاكرة بقدر ما يستحضرها عبر شذرات، عبر روائح وأصوات، عبر صمت الأشياء الصغيرة. الزمن الضائع لا يستعاد بالكلمات بل بالاهتزازات الصامتة التي توقظ الذاكرة.

فرجينيا وولف تكتب في يومياتها أن أعظم ما في الحياة لا يقال. وفي رواياتها تتحول اللحظات العابرة إلى مراكز ثقل وجودي، لأن الصمت الذي يلفها يمنحها كثافتها. القارئ لا يتلقى حكاية مكتملة، بل يدخل في شبكة من الانطباعات المبتورة، كأن النص يدربه على الإصغاء إلى ما وراء اللغة. وهنا تبرز الوظيفة التداولية للصمت. في اللسانيات الحديثة منذ أوستن وسيرل، لم يعد الكلام مجرد نقل معلومات بل فعل إنجازي. لكن الصمت أيضا يمكن أن يكون فعلا إنجازيا. السكوت في مقام معين قد يعني الرفض أو القبول أو الاحتجاج أو الحداد. التداوليون يتحدثون عن القيمة الإنجازية للصمت، أي أن الامتناع عن الكلام قد يحمل رسالة أقوى من أي تصريح. وهذا ما يجعل الصمت في الأدب فعلا دلاليا مركبا. حين تصمت شخصية روائية أمام ظلم أو خيانة أو فقد، فهي لا تنعدم، بل تعلن موقفا. الصمت هنا خطاب مضاد، لغة احتجاج بلا كلمات. ألبير كامو في الغريب يجعل ميرسو شخصية قليلة الكلام، لكن صمته هو الذي يفضح عبث العالم. إنه لا يصرخ ضد اللاعدالة، بل يواجهها ببرودة صامتة، كأن اللامبالاة صارت شكلا من أشكال المقاومة. في السياق نفسه، يرى ليفيناس أن الوجه الإنساني يخاطبنا قبل الكلمات، وأن الصمت الأخلاقي قد يكون أبلغ من أي خطاب. الأدب الذي ينصت إلى هذا الوجه لا يكثر من الوصف، بل يترك مساحات للقاء الإنساني، حيث القارئ يواجه الآخر دون وساطة لغوية كثيفة.

أما الشعر، فهو المختبر الأقصى لبلاغة الصمت. هايكو باشو الياباني لا يتجاوز ثلاثة أسطر، لكنه يفتح كونا كاملا من الإيحاء. قصيدة قصيرة عن ضفدع يقفز في بركة ماء تحمل من العمق الوجودي ما لا تحمله مطولات خطابية. السبب أن الشعر هنا يعتمد على ما يسميه ياكوبسون الوظيفة الشعرية للغة، حيث التركيز ليس على الإخبار بل على الكيفية، على الفراغات التي تسمح للصورة بأن تتنفس.

في الشعر العربي القديم، نجد أن الوقوف على الأطلال ليس مجرد تقليد بلاغي، بل ممارسة صامتة للحداد على الزمن. الشاعر لا يكثر من الكلام عن الفقد، بل يقف، يصمت، ينادي آثارا لا تجيب. هذا الصمت الطللي هو أصل الشعرية العربية، لأنه يضع الذات أمام خراب المعنى.

وفي الشعر الحديث، خاصة عند السياب ودرويش وأنسي الحاج، يتحول الصمت إلى بنية داخلية للنص. درويش يقول: الصمت لغة أخرى. ويكتب الوطن عبر الغياب، والحب عبر الفقد، والهوية عبر التمزق. القصيدة لا تقدم موقفا سياسيا مباشرا، بل تخلق فضاء تأمليا، حيث القارئ يعيد بناء المعنى من شظايا.

هذا يقودنا إلى العلاقة العميقة بين الصمت والذاكرة. بول فاليري يقول إن الذاكرة هي ما لا ننساه لأننا لم نقله بما يكفي. الأدب يعيد تشكيل الذاكرة عبر المسكوت عنه. الروايات الكبرى عن الحروب والمجازر لا تصف الرعب بالتفصيل، بل تلمح إليه. لأن الألم إذا قيل مباشرة فقد قدرته على الإيذاء الرمزي. الصمت يحفظ الجرح مفتوحا.

في أدب ما بعد الكولونيالية، يصبح الصمت علامة على تاريخ مقموع. إدوارد سعيد تحدث عن الأصوات التي أسكتتها الخطابات الإمبريالية. الكتابة هنا محاولة لإعادة الصوت للمهمشين، لكن أيضا اعتراف بأن بعض التجارب لا تستعاد بالكلمات. توني موريسون تكتب العبودية عبر أشباح، عبر فجوات سردية، لأن الذاكرة الجماعية مثقوبة.

وفي السياق العربي، يظهر الصمت بوصفه أثرا للاستبداد. الرواية السياسية غالبا ما تلجأ إلى الرمز والتورية لأن الكلام المباشر محفوف بالمخاطر. هنا يصبح الأدب فضاء للتلميح الذكي، للصوت الخافت، للرسائل المشفرة. المسكوت عنه هو ما يمنح النص توتره الأخلاقي.

صديقنا عبد الفتاح كيليطو يرى أن القراءة الحقة هي قراءة ما بين السطور. والنص العربي قديما وحديثا، مليء بما بين السطور. من المقامات إلى الرواية المعاصرة، هناك دائما طبقة مضمرة تنتظر قارئا يقظا. الصمت هنا ليس غيابا بل دعوة.

لكن الصمت ليس دائما موقفا نبيلا. أحيانا يكون تواطؤا. فوكو يذكر أن ما لا يقال قد يكون نتيجة قمع داخلي، وأن الذات قد تتبنى صمت السلطة. الأدب النقدي يكشف هذا الصمت، يفضحه، يحوله إلى موضوع كتابة. الكاتب الحقيقي لا يكتفي بأن يصمت، بل يجعل الصمت نفسه قابلا للقراءة.

من هنا نفهم أن بلاغة الصمت ليست تقنية أسلوبية فقط، بل موقف فلسفي من اللغة والوجود. إنها اعتراف بحدود التعبير، وبفائض التجربة على القول. سارتر يقول إن الكلمات مسدسات محشوة، لكن الصمت أحيانا هو الامتناع عن إطلاق النار. إنه اختيار أخلاقي.

في ضوء ما سبق نتبين أن الصمت في الأدب ليس هامشا ولا فراغا ولا نقصا في البيان، بل هو قلب التجربة الجمالية والفكرية. إنه البعد الخفي للغة، ومستودع المعنى المؤجل، والمجال الذي تتلاقى فيه الذاكرة والرغبة والسلطة والهوية. الكلمات تقول ما تستطيع، أما الصمت فيحمل ما تعجز عنه.

بلاغة الصمت هي بلاغة الإصغاء، بلاغة التواضع أمام تعقيد الوجود. الكاتب الذي يترك فراغات في نصه يعترف ضمنيا بأن الحقيقة لا تختزل في خطاب، وأن القارئ شريك لا متلق سلبي. الصمت يفتح النص على تعددية التأويل، ويحرره من الاستهلاك السريع.

في زمن الضجيج الرقمي، حيث تتكاثر الكلمات وتفقد وزنها، يصبح للصمت قيمة مضاعفة. الأدب اليوم مدعو إلى استعادة هذا البعد التأملي، إلى مقاومة فيض الخطاب بالاقتصاد الدلالي، إلى إعادة الاعتبار للبياض، للوقفات، للتلميح. لأن المعنى لا يولد من كثرة القول، بل من دقته. الصمت يعلمنا أن المعرفة ليست امتلاكا بل اقترابا، وأن الحقيقة ليست تصريحا بل تجربة. كما قال ريلكه: عِش الأسئلة الآن. والأدب العظيم هو الذي يترك أسئلته مفتوحة، يترك قارئه في حالة يقظة، لا يمنحه أجوبة جاهزة.

وفي العمق، بلاغة الصمت هي بلاغة الإنسان نفسه. فنحن لا نكون بما نقوله فقط، بل أيضا بما نخفيه، بما نعجز عن قوله، بما نؤجله. الأدب مرآة لهذا الكائن الناقص، لهذا الوعي المتشقق، لهذا القلب الذي يحمل أكثر مما ينطق.

هكذا يغدو الصمت كتابة أخرى، والغياب حضورا آخر، والمسكون بالمسكوت عنه أكثر كثافة من المصرح به. وحين نقرأ الأدب من هذه الزاوية، ندرك أن الكلمات ليست إلا قشرة رقيقة فوق محيط من المعاني الصامتة. وأن أعظم ما في النصوص الكبرى ليس ما تقوله، بل ما تتركه يرتجف فينا بعد آخر سطر.