في عمق الذاكرة الإنسانية تختزن الطفولة بوصفها لحظة تأسيسية لا تُمحى، جرحا أول يترك أثره في بنية الذات وفي نسق اللغة التي نكتب بها. الطفولة ليست مجرد زمنٍ منقضي، بل تجربة متواصلة تتقاطع فيها الحواس بالوعي والفقد بالمعنى والحاجة إلى التعبير بالوعي اللغوي. هي النقطة التي يُختبر فيها الإنسان هشاشته الأولى أمام العالم، ويختبر معها حدود اللغة وقدرتها على احتواء التجربة.

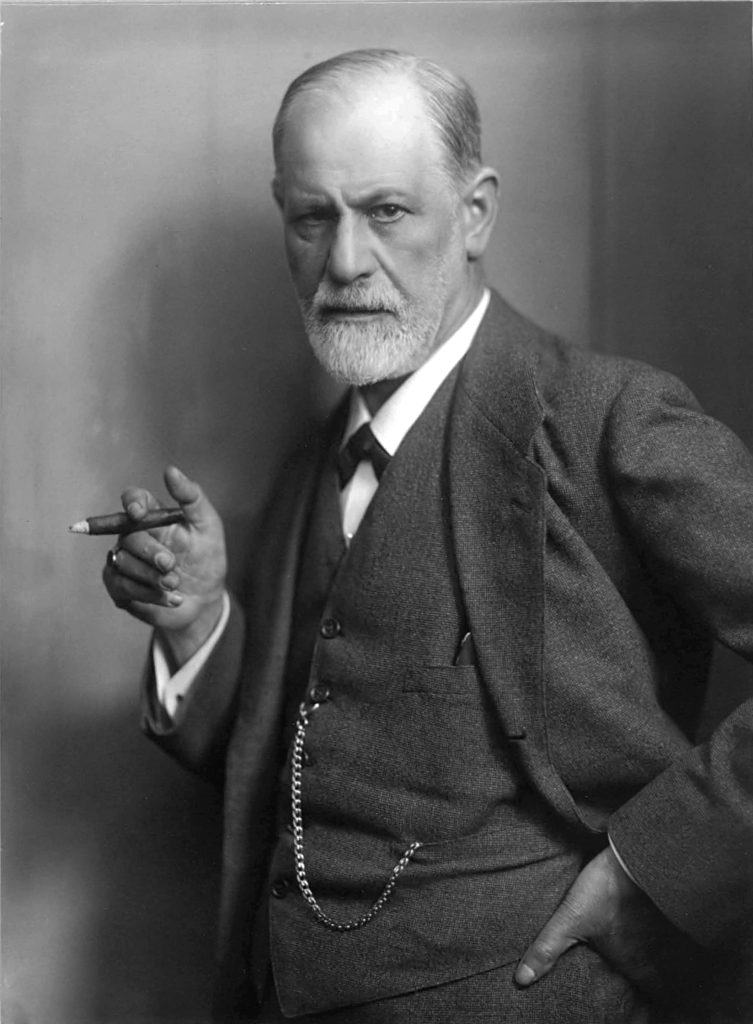

لقد أشار سيغموند فرويد إلى أنّ ما يعايشه الطفل في بداياته لا يُنسى، بل يُكبَت ويستمر في التأثير على تشكيل الذات والوعي، فيما رأى فريدريش نيتشه في الطفل لحظة الخلق الأولى، وقوة قادرة على إعادة ابتكار العالم، بعد المرور بالألم والتجربة. أما في الأدب الحديث، فقد جعل مارسيل بروست من الذاكرة الأولى بوابة لاستعادة الطفولة ليس كما كانت، بل كما تعيش داخل اللغة والحواس والخيال، لتصبح أساسا لإعادة صياغة الحاضر وفهم الذات.

يسعى هذا المقال إلى الكشف عن الطفولة بوصفها «جرحا تأسيسيا» في الكتابة الحديثة، من خلال دراسة تمثلات الذاكرة الأولى في الفكر الفلسفي والتحليل النفسي والأدب، واستكشاف كيف تتحوّل هذه البداية الجريحة إلى طاقة إبداعية، وإلى فضاء تأملي يعيد تعريف علاقة الذات بزمنها وبخطابها، ويؤكد أنّ الكتابة ليست مجرد استرجاع للماضي، بل ممارسة لإحياء أثر الطفولة وتشكيله داخل النص.

لم تعد الطفولة في الكتابة الحديثة، مجرّد مرحلة عمرية تُستعاد بحنين شفيف أو تُستثمر كزخرفة سردية، بل غدت بنية تأسيسية في الوعي الجمالي والفلسفي، ومجالا أنطولوجيا تتشكّل داخله أولى صدمات الكينونة وأولى شقوق المعنى. إنّ الطفولة ليست زمنا منقضيا، بل هي زمنٌ مستمر يقيم في أعماق اللغة، ويعيد إنتاج ذاته في كل فعل كتابة، بوصفها «الجرح الأول» الذي لا يندمل، وإنما يتحوّل إلى طاقة رمزية، وإلى نواة سردية تشتغل داخل النص الحديث باعتبارها ذاكرةً جريحة لا تكفّ عن المطالبة بالتعبير.

لقد بيّن سيغموند فرويد أنّ التجارب المبكرة لا تزول، بل تُكبت، وأنّ ما يُقمع في الطفولة يعود لاحقا في صورة أعراض أو أحلام أو إبداعات، وكأنّ الذات البالغة ليست سوى قناع متأخّر لطفلٍ لم يُصغَ إليه بما يكفي. فالطفولة عند فرويد ليست مجرد مرحلة نموّ، بل هي أرشيف اللاوعي وخزان الرغبات الأولى ومسرح الصدمات البدئية. وتغدو الكتابة هنا في أحد وجوهها العميقة، محاولةً لترجمة هذا الأرشيف، أو بالأحرى لإعادة تمثيله لغويا، في صراع دائم بين الذاكرة والكبت، بين الرغبة والصياغة.

غير أنّ الفلسفة الحديثة لم تتعامل مع الطفولة بوصفها موضوعا نفسيا صرفا، بل أعادت إدراجها ضمن سؤال الوجود ذاته. فقد رأى فريدريش نيتشه في الطفل إحدى التحوّلات الثلاث للروح: من الجمل إلى الأسد ثم إلى الطفل، حيث يمثل الطفل لحظة البراءة الخلّاقة والبداية الجديدة، و«القول المقدّس نعم». غير أنّ هذه البراءة ليست سذاجة، بل هي قدرة على إعادة اختراع العالم. إنّ الطفل النيتشوي ليس ضحية الماضي بل هو قوة تأسيسية، ومع ذلك فإن هذا التأسيس لا يتمّ إلا عبر المرور من الألم، لأنّ كل خلق جديد يفترض هدما سابقا.

وفي الأدب خصوصا منذ أواخر القرن التاسع عشر، تحوّلت الطفولة إلى مرآة كبرى للذاكرة، وإلى مختبر سردي تُفكَّك فيه علاقة الذات بزمنها. يكفي أن نستحضر مشروع مارسيل بروست، حيث تصبح الذاكرة غير الإرادية، المنبعثة من تفاصيل حسية دقيقة، بوابةً لاستعادة الطفولة لا بوصفها ماضيا، بل باعتبارها حاضرا كثيفا يتخلّق داخل اللغة. فالطفولة عند بروست ليست حكاية تُروى، بل تجربة تُعاد معايشتها، وكأنّ الكتابة لا تسترجع الزمن، بل تخلقه من جديد.

أما غاستون باشلار فقد أعاد للطفولة بعدها التخييلي، حين رأى أنّ بيت الطفولة هو أول كون نسكنه، وأنّ الصور الأولى—العلّية، السرداب، الزوايا المعتمة، النوافذ—تظلّ كامنة في المخيال، وتعيد الظهور في الشعر والفكر. فالطفولة عند باشلار ليست ذكرى شخصية فحسب، بل هي مادة كونية تشترك فيها الذوات عبر صور أولى تتجاوز الفردي نحو ما يشبه الذاكرة الأنثروبولوجية للإنسان.

غير أنّ الكتابة الحديثة خصوصا في تجلياتها الأكثر راديكالية، لا تتعامل مع الطفولة بوصفها ملاذا آمنا، بل باعتبارها منطقة جرح. فالطفولة هنا ليست فردوسا مفقودا، بل فضاء انكسار أول، حيث يختبر الكائن هشاشته الأولى أمام العالم، وحيث يتعلّم اللغة بوصفها انفصالا بقدر ما هي تواصل. ويمكن استحضار تفكير جاك دريدا حول الأثر والاختلاف، إذ إنّ الذاكرة ليست حضورا صافيا للماضي، بل هي أثر متشظ يتأجل دائما، ويعود في هيئة كتابة. الطفولة تبعا لذلك، ليست أصلا مستقرا، بل شبكة آثار تُعاد صياغتها كلما حاولنا الإمساك بها.

إنّ الحديث عن «الجرح الأول» لا يحيل فقط إلى صدمة نفسية بعينها، بل إلى تجربة أنطولوجية أوسع، تجربة الدخول في اللغة. فالطفل لا يتعلّم الكلمات فحسب، بل يتعلّم معها الفقد، لأنّ تسمية الأشياء تعني في الآن ذاته إبعادها، وتحويلها إلى علامات. وهنا تلتقي الفلسفة باللسانيات، إذ يصبح الاكتساب اللغوي لحظة قطيعة مع الامتلاء الحسي الأول. إنّ اللغة ليست أداة محايدة، بل هي بنية جرحية، تفصل الكائن عن مباشرة العالم، وتدفعه إلى تعويض هذا الفقد عبر السرد والشعر والتفكير.

ولهذا السبب بالذات نجد أن كثيرا من نصوص الحداثة الأدبية والفلسفية تعود بإلحاح إلى الطفولة، لا لتستعيدها كما كانت، بل لتفككها وتعيد تركيبها داخل خطاب بالغ الوعي بذاتيته. فالطفولة هنا ليست موضوعا، بل طريقة في النظر وأسلوب في بناء العالم. إنها ما يمكن تسميته بـ«الطفوليّة الإبداعية»، أي تلك القدرة على مساءلة البداهات، وعلى رؤية المألوف كأنه يُرى لأول مرة.

وتتضاعف كثافة هذا البعد حين ننتقل إلى سياقات ثقافية شهدت تمزقات تاريخية أو استعمارية، حيث تتشابك الطفولة الفردية مع جروح جماعية. في هذه الحالات، تتحوّل الذاكرة الأولى إلى موقع مقاومة رمزية، وإلى فضاء تُستعاد فيه الهوية عبر الكتابة. فالطفل الذي كان شاهداً صامتا على العنف أو الفقر أو الإقصاء، يعود لاحقا في النص كصوت خافت، لكنه عنيد، يطالب بحقه في الحكاية.

إن الكتابة الحديثة لا تكتب الطفولة، بل تكتب انطلاقا منها. إنها تجعل منها عدسة لفهم التصدعات العميقة للذات، ومختبرا لتجريب أشكال جديدة من التعبير. فالكاتب في لحظة الخلق لا يعود إلى طفولته باعتبارها ماضيا شخصيا فحسب، بل باعتبارها شرطا إمكانيا للقول ذاته. إنّه يستدعي ذلك الكائن الأول الذي كان يرى العالم بلا وسائط، ثم يحاول عبر اللغة أن يستعيد شيئا من تلك النظرة، وهو يعلم مسبقا استحالة الاستعادة الكاملة.

وتغدو الطفولة في أفق الكتابة الحديثة جرحا مفتوحا، لكنه جرح منتج، يولّد المعنى بدل أن يلغيه، ويحوّل الألم إلى معرفة والذاكرة إلى نص. إنها ليست مرحلة تُطوى، بل بنية تُعاد كتابتها بلا نهاية، حيث يلتقي الفلسفي بالأدبي والنفسي باللغوي، في شبكة معقدة من الاستعادات والتأويلات.

تتعمّق دلالة الطفولة في الكتابة الحديثة كلما انتقلنا من مستوى الاستعادة التذكّرية إلى مستوى التفكيك اللغوي. فالطفولة لا تعود هنا بوصفها مادة سردية خام، بل كطبقة صامتة داخل اللغة نفسها، كأثر سابق على القول أو كصدى أول لا يزال يتردّد في كل جملة. إنّ الكاتب الحديث وهو يعيد تمثيل ذاكرته الأولى لا يبحث عن صورة مطابقة لما كان، بل عن أثر ذلك «الكان» في بنية الخطاب، في إيقاع العبارة، في كسور المعنى، وفي تلك الفراغات التي تقول أكثر مما تقول الكلمات.

لهذا السبب، يصبح استدعاء الطفولة فعلا لغويا بامتياز، فالكتابة لا تستعيد التجربة، بل تعيد صياغتها عبر شبكة من العلامات. وهنا يتقاطع الأدب مع التحليل الفلسفي للغة، حيث يبيّن موريس ميرلو-بونتي أنّ الجسد هو أول لغة، وأن الإدراك سابق على المفهوم، وأن الطفل يعيش العالم بوصفه حضورا كثيفا قبل أن يتحوّل إلى موضوع للفكر. غير أنّ هذا الحضور لا يلبث أن ينكسر لحظة الدخول في النسق الرمزي، حيث تتوسط اللغة بين الذات والعالم، وتبدأ المسافة الأولى في التشكل. تلك المسافة هي ما سيغدو لاحقا مادة للكتابة، وشرطا لكل تفكير تأملي.

ويرى بول ريكور أنّ الذاكرة ليست مجرد خزان للوقائع بل هي بناء سردي، وأن الهوية الإنسانية هي «هوية قصصية» تتشكّل عبر ما نحكيه عن أنفسنا. الطفولة في سياقنا هذا ليست حقيقة ثابتة، بل رواية تتغير بتغيّر زاوية النظر. إننا لا نتذكّر طفولتنا كما كانت، بل كما نعيد تركيبها داخل خطابنا الراهن. وتصبح الكتابة الحديثة فضاءً لإعادة تأليف البداية، لا لاسترجاعها.

وتزداد هذه الرؤية عمقا حين ننتقل إلى التحليل النفسي البنيوي مع جاك لاكان، الذي يرى أنّ الذات لا تتأسس إلا عبر الآخر، وأن الطفل يدخل العالم من بوابة اللغة، فيفقد في الآن ذاته وحدة وجوده الأولى. «مرحلة المرآة» ليست سوى لحظة انشطار، الطفل يرى صورته فيتعرّف على نفسه بوصفها آخر. ومنذ تلك اللحظة يصبح الكائن منفيا داخل رموزه، ساعيا بلا نهاية إلى استعادة كمال مفقود. إن الكتابة من هذا المنظور، ليست سوى استمرار لهذا السعي، محاولة لترميم شرخ بدئي لا يُرمَّم.

ومن هنا نفهم لماذا تغدو الطفولة في كثير من نصوص الحداثة موقع قلق لا موقع طمأنينة. فالذاكرة الأولى لا تُستعاد بوصفها فردوسا، بل بوصفها ساحة صراع بين ما عُيش وما يُقال، بين ما انطبع في الجسد وما تسمح اللغة بتمريره. لذلك نجد عند كثير من الروائيين والشعراء أن صورة الطفل تأتي مشوبة بالعزلة أو بالخوف أو بالدهشة الجارحة، وكأن الطفولة ليست براءة صافية، بل تجربة مبكرة للفقد.

يكفي أن نتأمل عالم فرانتس كافكا، حيث تتحوّل الطفولة إلى شعور دائم بالذنب واللاانتماء، أو أن نستحضر كتابة صموئيل بيكيت، التي تبدو فيها الذاكرة الأولى كفراغ أصلي، وكصمت لا يمكن تجاوزه إلا بتكرار الكلام. في هذين النموذجين، لا تكون الطفولة ذكرى شخصية، بل تصبح استعارة للشرط الإنساني ذاته، كائن مُلقى في عالم لا يفهمه، يحاول أن يمنحه معنى عبر اللغة، وهو يعلم هشاشة هذا المعنى.

وفي السياق العربي الحديث، تتخذ الطفولة بدورها أبعادا مركبة، حيث تتداخل الذاكرة الفردية مع تحولات المجتمع، ومع آثار الاستعمار والهجرة والانكسارات السياسية. فالطفل العربي في كثير من السير الذاتية والروايات لا يظهر فقط كذات نامية، بل كشاهد مبكر على الخسارة الجماعية. وهنا تتحوّل الكتابة إلى ممارسة مزدوجة، استعادة للطفولة وفي الوقت نفسه مساءلة لتاريخ كامل. إنّ الذاكرة الأولى تصبح مرآة للذاكرة الثقافية، والجرح الشخصي يتجاور مع الجرح الحضاري.

إن الطفولة تترك أثرها في الكتابة عبر ما يمكن تسميته «اقتصاد الصمت». فالطفل لا يمتلك بعدُ جهازا لغويا كاملا، ولذلك يعيش كثيرا من تجاربه في منطقة ما قبل القول. حين يعود الكاتب إلى تلك المنطقة، فإنه يصطدم بحدود التعبير، فيلجأ إلى الاستعارة، إلى الانزياح وإلى التفكيك التركيبي، وكأن اللغة نفسها تتلعثم أمام كثافة الذاكرة. هنا تصبح البلاغة الحديثة بلاغة كسر لا بلاغة تزيين، بلاغة تبحث عن أثر التجربة لا عن جمال العبارة فقط.

وهذا ما يجعل الطفولة في أفق الحداثة منبعا لتجديد الأساليب. فالعودة إلى الذاكرة الأولى لا تعني الرجوع إلى سرد خطي، بل تدفع نحو كتابة متشظية، متقطعة، تعتمد التداعي الحر والانتقالات المفاجئة والفراغات الدلالية. إنّ النص الحديث وهو يستحضر الطفل الكامن في داخله يعيد إنتاج منطق اللعب، لكنه لعب مشوب بالوعي وبالإحساس بالفقد. اللعب هنا ليس متعة خالصة، بل استراتيجية لمواجهة هشاشة الوجود.

ويبلغ هذا التصور ذروته حين نربط الطفولة بمفهوم الزمن. فالطفولة ليست مجرد ماضٍ، بل طبقة زمنية تسكن الحاضر وتعيد تشكيله. إنّ الذاكرة الأولى لا تقيم خلفنا بل فينا. ولهذا فإن الكتابة الحديثة وهي تشتغل على الطفولة، إنما تشتغل على الزمن نفسه، على كيفية تراكبه وعلى انكساره، وعلى استحالة الفصل الصارم بين ما كان وما هو كائن. إنّ الطفل الذي كنّاه لا يزال يكتب معنا، ويؤثر في اختياراتنا الأسلوبية، وفي حساسيتنا تجاه العالم.

وفي ضوء ما سبق، نلمس ونلحظ أنّ الطفولة في الكتابة الحديثة ليست موضوعا عرضيا، بل بنية عميقة تؤسس علاقة الذات بذاتها وباللغة وبالزمن. إنها ليست مرحلة تُستعاد بحنين رومانسي، بل تجربة جذرية تُعاد كتابتها بلا نهاية. فالطفولة بوصفها «جرحا أول» لا تشير إلى حادثة بعينها، بل إلى لحظة التصدع الأصلية التي يدخل فيها الإنسان عالم الرموز، فيفقد امتلاءه الحسي الأول، ويكسب في المقابل إمكانية المعنى.

إنّ هذا الجرح لا يلتئم لكنه يتحوّل. يتحوّل إلى كتابة، إلى تفكير وإلى فن.

إن الإبداع الحديث يقوم في أحد أعمدته الخفية على اقتصاد الخسارة، خسارة البراءة، خسارة المباشرة وخسارة الوحدة. غير أنّ هذه الخسارة ليست سلبية خالصة، بل هي ما يفتح أفق السؤال، وما يدفع الذات إلى إعادة بناء العالم داخل اللغة.

فالطفولة ليست ماضيا شخصيا فقط، بل شرطا أنطولوجيا لكل تجربة إنسانية. إنها النقطة التي يتقاطع فيها الجسدي بالرمزي والخاص بالكوني والفردي بالتاريخي. ولذلك فإن العودة إليها في النص الحديث ليست رجوعا إلى الوراء، بل حركة التفاف تأملي حول أصل لا يُمسك، وحول بداية لا تكفّ عن الانفلات.

كما أنّ الطفولة تكشف لنا حدود اللغة وتفضح في الآن ذاته ضرورتها. فالكاتب وهو يحاول أن يمنح صوتا لطفل داخلي صامت، يدرك أنّ الكلمات لا تكفي، لكنه يواصل الكتابة رغم ذلك. في هذا الإصرار تكمن أخلاقية الأدب الحديث، الاعتراف بالعجز مع الاستمرار في المحاولة. إنّ النص لا يشفي الجرح لكنه يمنحه شكلا، وهذا الشكل هو ما يسمح للذات بأن تعيش معه، لا أن تتجاوزه.

وهكذا تغدو الطفولة أفقا مفتوحا لتأويل لا يُختزل في سيرة ذاتية، ولا يُستنفد في تحليل نفسي. إنها فضاء تتقاطع فيه الفلسفة بالأدب، والذاكرة بالخيال واللغة بالجسد. وكل كتابة حديثة في عمقها، هي كتابة لطفولة ما، طفولة فردية أو ثقافية أو رمزية، تبحث عن صيغة للظهور داخل عالم فقد يقينياته.

ولعل القيمة الكبرى لهذا التصور تكمن في كونه يعيد الاعتبار للهشاشة بوصفها مصدرا للمعنى، وللبداية الجريحة بوصفها أصل كل تفكير. فالطفولة بما تحمله من ضعف ودهشة وخوف ليست نقيض الحكمة، بل شرطها الأول.

إن الكتابة الحديثة وهي تعود إلى الذاكرة الأولى، لا تفعل سوى أن تصغي لذلك الصوت البعيد الذي ما زال يسأل، كيف بدأ كل شيء؟ وكيف يمكن للغة رغم قصورها أن تحتضن هذا البدء؟.