بقلم د. حمزة مولخنيف، المغرب

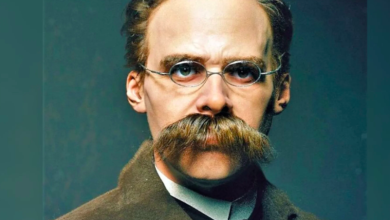

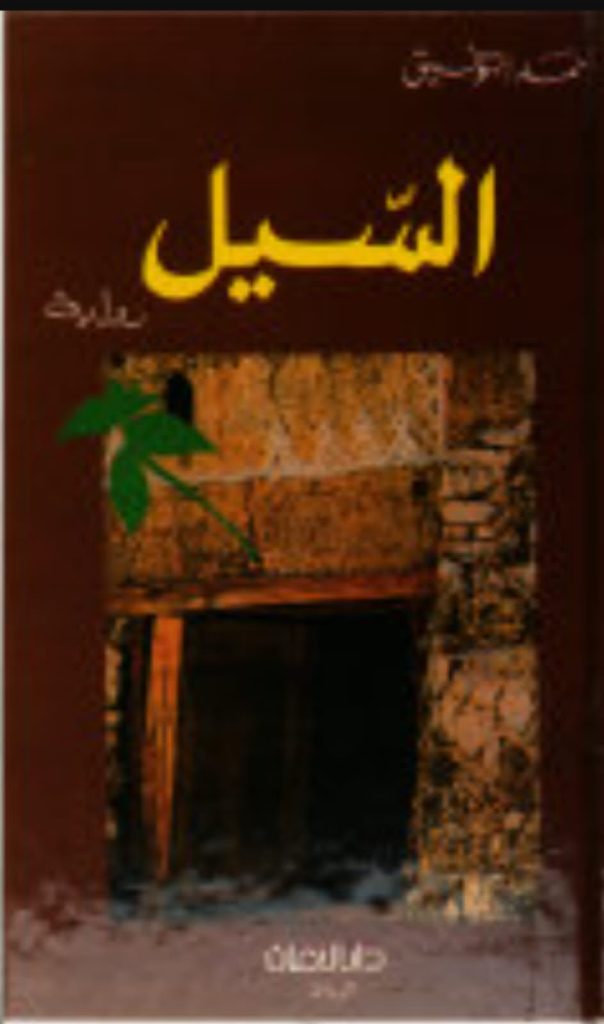

يبدو أن الدخول إلى رواية السيل لأحمد التوفيق أشبه بالدخول إلى مختبر حيّ تُختبر فيه هشاشة الإنسان وعمق المجتمعات التقليدية حين تواجه لحظة اختلال نوعي؛ فالسيل في ظاهره كارثة طبيعية، وفي باطنه معول يحفر داخل بنية الوعي الجمعي ليكشف ما تراكم فيه من خوف وأمل، من تضامن وصراع، من يقين وريبة. ومن هنا تبزغ قيمة الرواية، لأنها لا تصف الحدث فقط، بل تجعل منه مدخلاً لسؤال فلسفي أوسع: ماذا يفعل الإنسان حين ينهار الجسر الذي يربطه بالعالم؟ وما الذي يتكشف من دواخله حين يجد نفسه أمام قوة لا يستطيع التحكم فيها؟ هذه الأسئلة لا تُطرح في الرواية مباشرة، بل تتخلل السرد بذكاء، عبر التفاصيل اليومية، والحوارات الجانبية، والاسترجاعات التي تسكن ذاكرة الشخصيات.

يبدو أن الدخول إلى رواية السيل لأحمد التوفيق أشبه بالدخول إلى مختبر حيّ تُختبر فيه هشاشة الإنسان وعمق المجتمعات التقليدية حين تواجه لحظة اختلال نوعي؛ فالسيل في ظاهره كارثة طبيعية، وفي باطنه معول يحفر داخل بنية الوعي الجمعي ليكشف ما تراكم فيه من خوف وأمل، من تضامن وصراع، من يقين وريبة. ومن هنا تبزغ قيمة الرواية، لأنها لا تصف الحدث فقط، بل تجعل منه مدخلاً لسؤال فلسفي أوسع: ماذا يفعل الإنسان حين ينهار الجسر الذي يربطه بالعالم؟ وما الذي يتكشف من دواخله حين يجد نفسه أمام قوة لا يستطيع التحكم فيها؟ هذه الأسئلة لا تُطرح في الرواية مباشرة، بل تتخلل السرد بذكاء، عبر التفاصيل اليومية، والحوارات الجانبية، والاسترجاعات التي تسكن ذاكرة الشخصيات.

يتعامل التوفيق مع السيل باعتباره لحظة كاسرة للزمن التقليدي. فالقرية التي يصفها تبدو في بداية الرواية وكأنها تعيش في زمن بطيء، إيقاعه منسجم مع الطبيعة، ومع أعراف الناس، ومع علاقة شبه عضوية بين المكان والذاكرة. لكن السيل يأتي ليقطع هذا الإيقاع، ليخلق شرخاً في الزمن، ويضع الجميع أمام سؤال الوجود بشكل عارٍ، دون أي وسادة ثقافية أو اجتماعية تلطّف وقع الحقيقة. ومع هذا الشرخ ينفتح النص على بعد وجودي يجعل القارئ يرى الحدث الطبيعي من زاوية فلسفية: فالسيل ليس “ما يجتاح”، بل “ما يكشف”. وما يكشفه هو أن الإنسان مهما حاول أن يشيّد نظاماً اجتماعياً متماسكاً، يظل محكوماً بقوة الطبيعة، وأن المعنى الذي يصنعه لنفسه مهدد دائماً بلحظة انكسار واحدة.

تقوم فلسفة الرواية على أن الكوارث ليست مجرد وقائع، بل هي لحظات تعيد ترتيب العلاقة بين الإنسان والعالم، وتعيد تشكيل سلم الأولويات، وتسلّط الضوء على ما كان مخفياً تحت السطح. فبينما يصف التوفيق حركة السيل بدقة شبه وثائقية، نراه في العمق يكتب نصاً تأملياً في طبيعة الوعي البشري: كيف ينقلب الخوف إلى إعادة نظر في الذات؟ كيف يتحول الظرف المفاجئ إلى مناسبة للتفكير في المصير؟ وكيف يمكن للكارثة أن تُعيد فتح سؤال الخير والشر، والتضامن والأنانية، والعدل والقدر؟ كل هذه الأسئلة تقف وراء النص دون أن تتصدره، لكنها تحرّك السرد من الداخل.

هذا البعد الفلسفي في السيل يتقاطع مع مشروع التوفيق الروائي كاملاً، خصوصاً في روايتي جارات أبي موسى ووالد وما ولد. ففي جارات أبي موسى يشتغل الكاتب على صورة المجتمع المغربي في لحظة تاريخية محكومة بقدر كبير من الغموض، حيث يتشابك السياسي بالاجتماعي، ويتداخل الروحي مع اليومي. هناك أيضاً حضور قوي لفكرة “الامتحان”، لكنه امتحان اجتماعي وأخلاقي مرتبط بفتنة صغيرة تعصف بمجموعة من الجارات، فتُظهر تناقضات المجتمع، وتكشف كيف يمكن للخير أن يتسلل وسط الشر، وللشر أن يتخفى تحت أقنعة الفضيلة. أما في والد وما ولد، فيأخذ التوفيق القارئ إلى رحلة كبرى في الزمن، متوغلاً في ذاكرة عائلة عبر قرون، ليبرهن أن فعل الوجود نفسه سلسلة من الانقطاعات والاتصالات، وأن الهوية ليست معطى ثابتاً، بل بناء دائم يعاد تشكيله.

غير أن الفرق الجوهري بين السيل والروايتين الأخريين هو أن اللحظة الكاسرة هنا ليست حدثاً اجتماعياً أو تاريخياً، بل هي قوة طبيعية، غير عاقلة، لا يمكن ردّها لا إلى السياسة ولا إلى الدين ولا إلى إرادة بشرية. وهذا ما يجعل لسؤال القدر حضوراً أقوى في السيل. فحين تقع الفتنة في جارات أبي موسى، يمكن للمرء أن يتساءل عن مسؤولية المجتمع، أو عن دور السلطة أو عن أخطاء الإنسان. وحين تتعاقب الأجيال في والد وما ولد، يمكن للقارئ أن يردّ التحولات إلى تراكمات زمنية واجتماعية ونفسية. أما في السيل فالمأزق وجودي صرف: الإنسان لا يبني الحدث، بل الحدث هو الذي يبني الإنسان. هنا تتجلى فلسفة “الهشاشة الوجودية”، تلك التي تحدث عنها الفلاسفة منذ اليونان إلى هايدغر، والتي ترى أن الإنسان “مُلقى” في العالم، وأن وجوده مهدد دائماً بالعدم، وأن معنى حياته لا يتحدد إلا لحظة مواجهة الخطر.

هذه الرؤية تجعل الرواية قريبة من التفكير الأنطولوجي، حيث يصبح المكان ليس مجرد مسرح، بل جزءاً من كينونة الشخصيات. فالقرية في السيل ليست مثل المدن والفضاءات في روايات أخرى؛ إنها كيان حي، يتنفس مع أهله ويخاف معهم، ويحتفظ في تربته بذاكرة الكوارث الماضية. التوفيق يلمّح دائماً إلى أن الأرض تذكر، وأن الطبيعة لا تنسى، وأن السيل الذي يأتي اليوم هو صدى لسيل أقدم، وكأنّ المكان ذاته يكرر درسه على سكانه، ليقول لهم إن الاستقرار مجرد وهم جميل.

يظهر العمق الفلسفي أيضاً في الطريقة التي يعالج بها التوفيق علاقة الإنسان بالمقدّس. فالسيل، بالنسبة لبعض الشخصيات، اختبار إلهي، وبالنسبة لآخرين غضب طبيعي، وبالنسبة لفئة أخرى فرصة لتأويل وجود الذات ضمن منظومة قدرية. الكاتب لا يتبنى أي تفسير، بل يعرض التفسيرات كلها، ويترك القارئ يرى كيف تشتغل الثقافة الشعبية في لحظات الخوف: كيف يُعاد تأويل الدين ليصبح ملاذاً، وكيف يصبح الخيال الشعبي مكملاً للعلم، وكيف يحتفظ الناس بمنظور مزدوج يجمع بين الواقعية والسحرية في آن. هنا يلتقي التوفيق مع التراث الروائي المغربي الذي يمتاز بتعدد مستويات المعنى، لكنه يتجاوزه بالعودة إلى فكرة مركزية: أن الإيمان نفسه يخضع للتجربة، وأن الأقوال لا تُختبر إلا حين يقترب الخطر.

تُبرز الرواية الجانب الأنثروبولوجي للمجتمع المغربي. فالسيل يعرّي البنى الاجتماعية: يظهر القوي والضعيف، الشريف والفقير، القريب والبعيد، ويكشف كيف يعمل النظام الاجتماعي في لحظة الأزمة. في البداية يحرّك الخوف الناس نحو التضامن، لكن مع توسع الكارثة تظهر الأنانية، ويبدأ كل فرد في بناء استراتيجيته الخاصة للنجاة. هذا التداخل بين الجماعي والفردي يجعل الرواية وثيقة اجتماعية مهمة، لأنها تعكس بدقة ما يحصل في المجتمعات التقليدية حين تهتزّ أنظمتها الرمزية.

وتزداد أهمية هذه الصورة حين نقارنها بالبنى الاجتماعية التي تظهر في جارات أبي موسى، حيث الفضاء النسائي المغلق يكشف عالماً آخر من التفاعلات، يتمحور حول الغيرة والمكانة والسمعة والتراتبية المنزلية. هناك، تكون الأزمة نابعة من العلاقات نفسها، وليس من الطبيعة. وهنا تتجلى عبقرية التوفيق: فهو يغيّر مصدر الأزمة، لكنه يحتفظ بالجوهر نفسه: الإنسان في لحظة امتحان. أما في والد وما ولد، فالأزمة ممتدة تاريخياً، تجعل المجتمع يعيش بين الماضي والحاضر، وتحول كل جيل إلى صدى لجيل قبله، في ترابط يجعل الهوية سلسلة قابلة للانقطاع في أي لحظة. وبين هذه الأعمال الثلاثة، يظهر تنوّع أدوات التوفيق، لكنه أيضاً يكشف وحدة مشروعه: فهم الإنسان المغربي من خلال اختباراته القصوى.

تتوسع رواية السيل في تقديم مشاهد دقيقة تبني هذه الرؤية الفلسفية. وصف المنازل حين تغمرها المياه، وصف النساء وهنّ يحملن أطفالهن، وصف الرجال وهم يحاولون البحث عن من نجا ومن فقد، وصف الحيوية التي تتحول إلى صمت مطلق بعد مرور السيل، كلّها تفاصيل تمنح النص قوة حسّية، لكنها أيضاً تمنحه عمقاً تأملياً، لأن التوفيق لا يكتب فقط ما يُرى، بل يكتب ما يحدث داخل النفوس. فحين يتأمل القارئ المشاهد، يشعر كأنه داخل تجربة وجودية، حيث لا فرق بين الماضي والحاضر، لأن الحدث يجعل الزمن كتلة واحدة لا تتجزأ.

ويتقاطع هذا البعد التأملي مع الرمزية العميقة للسيل. فالسيل رمز للتطهير، رمز للهدم، رمز للبداية الجديدة. والمجتمع الذي يخرج من السيل ليس هو المجتمع الذي دخله. وهذا التحول يذكّر بما يحدث في والد وما ولد، حيث كل جيل يبدأ من نقطة انهيار معينة، ويعيد بناء ذاته. غير أن الفرق في السيل أن الانهيار يتم في يوم واحد، في لحظة واحدة، مما يضغط الزمن ويجعله شديد الكثافة، وكأن الإنسان يرى عمره كله يتغير بين غروب وشروق.

ومن زاوية فلسفية أعمق، يمكن قراءة الرواية بوصفها درساً في العدمية الخلّاقة. فالعدم ليس هنا فراغاً، بل مقدمة لخلق جديد. السيل يحطم، لكنه يفتح الباب لمعنى جديد. وهذا بالضبط ما يجعل الرواية تتجاوز واقعية الحدث نحو أفق تأملي: الإنسان لا يقدر على منع حدوث السيل، لكنه قادر على بناء ما بعده. هذا المعنى يجعل النص قريباً من فلسفة “الفتح الوجودي” عند هايدغر، حيث الكارثة تكشف للإنسان حقيقته، وتجبره على مواجهة ذاته، وبالتالي تمنحه إمكانية جديدة للوجود.

وتنسحب هذه الفكرة أيضاً على لغة الرواية. فاللغة التي يستعملها التوفيق تميل إلى البساطة، لكنها تكتنز عمقاً يجعل القارئ يعيش بين عالمين: عالم الحكي الشعبي، وعالم التأمل الفلسفي. وهنا تتقاطع السيل مع جارات أبي موسى في الحسّ اللغوي، لكن السيل تنفرد بقدرتها على خلق لغة “مائية”، لغة هادئة في ظاهرها، لكن تحتها قلق وانجراف. هذه اللغة تتناسب مع الحدث، لأنها تخلق إيقاعاً يشبه تدفق الماء: هادئاً حيناً، مندفعاً حيناً آخر، وصامتاً في النهاية. وهذه القدرة على بناء اللغة وفق طبيعة الحدث تكشف مهارة التوفيق في جعل الأسلوب امتداداً للمضمون.

وإذا تأملنا البعد النفسي في الرواية، وجدنا أن التوفيق يتعامل مع الخوف لا كحالة انفعالية، بل كحالة فلسفية. الخوف ليس شعوراً فقط، بل هو رؤية للعالم. إنه يعيد ترتيب القيم، ويجعل الإنسان يرى ذاته بوضوح أكبر. وفي هذا المعنى، تصبح الرواية درساً في علم النفس الوجودي. الشخصيات ليست كثيرة، لكنها عميقة، وكل شخصية تحمل داخلها تاريخاً صغيراً من الخوف والرجاء والرغبة في النجاة. وحتى الشخصيات الثانوية، تبدو كأنها تمثيلات لفئات داخل المجتمع المغربي: القائد، الشيخ، المرأة الريفية، الشاب الحائر، الرجل الذي لا يثق إلا في قوته، والآخر الذي لا يجد عزاء إلا في السماء.

هذه الصورة الإنسانية تجعل المقارنة مع والد وما ولد مفيدة. هناك أيضاً شخصيات متعددة، لكن مسارها طويل، يمتد عبر قرون. أما في السيل، فالتجربة مضغوطة إلى لحظة واحدة. وفي هذا الضغط تكمن قوة الرواية: القدرة على جعل حدث صغير يحمل معنى كبيراً. هذه التقنية تجعل الرواية أقرب إلى الفن القصصي المكثف، لكنها في الوقت نفسه لا تفقد الامتداد الروحي والفلسفي الذي يميز أعمال التوفيق الكبرى.

ويبدو واضحاً أن التوفيق يستخدم السيل كرمز للحقيقة التي لا يمكن إخفاؤها. فكما يجرف الماء كل ما هو على السطح، كذلك يجرف الحدث كل الأقنعة، ويكشف جوهر الإنسان. هذه الفلسفة الرمزية تجعل الرواية قراءة في “الحقيقة العارية”. الإنسان لا يُعرف إلا حين يُختبر. والمجتمع لا يظهر إلا حين يواجه ما يفوق قدرته. والتاريخ لا يُكتب إلا حين يحدث ما يُخلّ بالنظام.

ويذهب السرد أبعد من ذلك حين يربط بين الكارثة والذاكرة. فالقرية تحتفظ في تاريخها بسيل قديم. وهذا الاسترجاع يجعل الرواية تشتغل على ذاكرة مزدوجة: ذاكرة المكان وذاكرة الإنسان. فالناس يورثون الخوف كما يورثون الأرض، والتاريخ يعيد نفسه لا لأن الطبيعة متقلبة، بل لأن الوعي البشري يظل متمسكاً بنفس أنماط التفكير. وهذا ما يجعل رواية السيل قراءة في ‘دورات الوعي’، كما في رواية والد وما ولد، حيث تتكرر مفاهيم الغياب والعودة، والميلاد والموت في كل جيل.

وتصل الرواية في نهايتها إلى لحظة هدوء تشبه لحظة تأمل بعد عاصفة. فالسيل ينجرف، والناس يخرجون ليروا ما تبقى. هذه اللحظة ليست فقط لحظة تقييم للخسائر، بل لحظة تفكير في معنى الحياة. التوفيق يقدمها ببساطة، لكنه في العمق يشير إلى شيء كبير: أن الحياة تستمر، وأن الإنسان قادر على الوقوف بعد السقوط. وهذه الفكرة لا تأتي كتعزية، بل كحكمة وجودية: لا شيء ثابت، وكل شيء قابل لإعادة البناء.

عند مقارنة هذه النهاية مع نهايات التوفيق الأخرى، نجد أن جارات أبي موسى تنتهي على معنى أخلاقي واجتماعي، بينما والد وما ولد تنتهي على معنى تاريخي كبير. أما السيل فتنتهي على معنى وجودي: الإنسان وحده أمام مصيره، لكنه ليس وحيداً في قدرته على إعادة خلق نفسه. وهذا يجعل الرواية تقدّم رؤية للإنسان باعتباره كائناً قادراً على تجاوز الألم مهما كان مصدره.

إن السيل ليست رواية عن كارثة، بل رواية عن الفلسفة التي تولد من تحت الأنقاض. إنها نص يربط بين الوجود والمصير، بين الخوف والمعنى، بين الطبيعة والإنسان، ويجعل القارئ يعيد التفكير في نفسه عبر تجربة الآخرين. وإذا كانت جارات أبي موسى تقدّم نقداً أخلاقياً للمجتمع، ووالد وما ولد تقدّم تأملاً تاريخياً في الهوية، فإن السيل تقدّم تأملاً وجودياً يجعلها ربما أكثر أعمال التوفيق كثافة على مستوى الأفكار، وأكثرها قدرة على كشف جوهر مشروعه الروائي: البحث عن الإنسان في لحظة عريه التام.