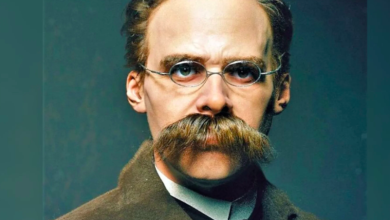

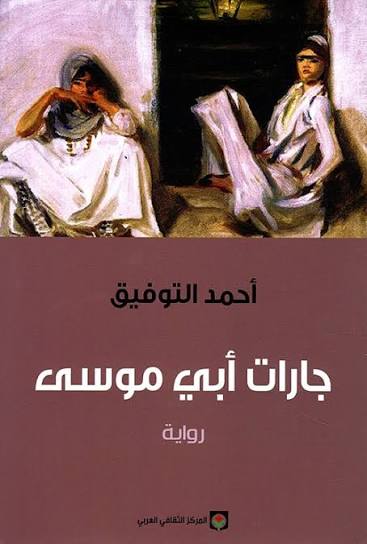

المرأة والسلطة والتاريخ:

قراءة فلسفية وأنثروبولوجية لسردية

جارات أبي موسى لأحمد التوفيق

د. حمزة مولخنيف. المغرب

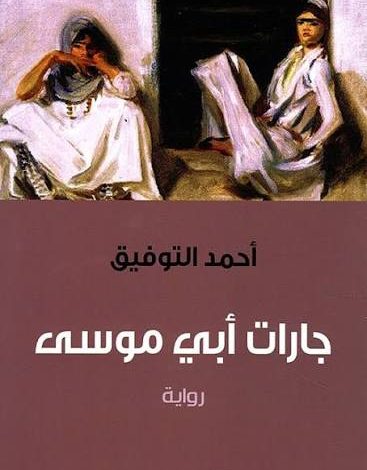

تستحضر رواية “جارات أبي موسى” لأحمد التوفيق تجربة إنسانية مركبة تتشكل في حي شعبي محدد بمدينة سلا، في قلب المغرب، حيث تتقاطع الأبعاد اليومية بالرمزية، والمألوف بالوجودي، لتصبح التفاصيل الصغيرة نافذة لفهم أعقد الصراعات النفسية والاجتماعية والفلسفية. الرواية ليست مجرد تصوير لحياة الجيران، بل نص متعدد الطبقات يطرح تساؤلات حول الحرية والسلطة، الهوية والأخلاق، الجسد والروح، وهو يقدم تحليلًا دقيقًا للعلاقات الاجتماعية والثقافية والتاريخية التي تشكل التجربة الإنسانية. المكان في الرواية يتحول إلى كيان حي له ثقله الرمزي وتأثيره المباشر على الشخصيات، فهو ليس مجرد فضاء مادي، بل مختبر إنساني يتيح دراسة تفاعلات القوى الاجتماعية والنفسية والثقافية، مما يسمح للقارئ برؤية الحي كنسق اجتماعي متكامل، كما يمكن قراءته من منظور أنثروبولوجي قائم على دراسة الطقوس، التقاليد، والعلاقات بين الأفراد داخل المجتمع.

الرواية تستعيد مرحلة اضطراب سياسي واجتماعي في عهد الدولة المرينية، مسلطة الضوء على صراعات الأسر الحاكمة، تدفق الأندلسيين المهاجرين، تصاعد نفوذ الزوايا، واحتدام الفساد الإداري. يستعين التوفيق برصيده المؤرخ ليعيد بناء أجواء القرن الرابع عشر بدقة وثائقية وحيوية المخيلة، موثقًا استبداد الولاة ومسالك الجباية، والانقسام بين الفقه الرسمي والتصوف المتحرر. عبر هذه الخلفية، تتحول الرواية إلى نص ينسج بين التاريخي والتخيلي، بين الواقع السياسي والاجتماعي والبعد الروحي العميق، في مشهد سردي يجمع بين السجليّة والتخييل الصوفي.

تدور أحداث الرواية في فضاءات متعددة، بينها سلا وفاس وسجلماسة ومصر، مع التركيز على فندق الزيت كفضاء محوري تعيش فيه شخصيات الرواية الأساسية. في هذا الفندق، الذي يطل على الأطلسي ويبعد عن صخب السوق والحامية المرينية، يقيم أبو موسى، ولي صوفي أندلسي مجهول البدايات، معروف بكراماته في المدينة. إلى جانبه تقيم نساء ينتمين لشرائح اجتماعية متعددة، تصير كل واحدة منهن “جارة” لأبي موسى. بين جدران الفندق الصغيرة تتكشف قصص متعددة عن الحياة اليومية، العلاقات والطقوس والمعاناة الروحية، في إطار يمزج بين المألوف والعجائبي، بين السرد الواقعي والسرد الكرامي الصوفي. تكتسب هذه الغرفة الصغيرة دلالة رمزية كأنها “بؤرة نور” روحية، حيث يجد الضعفاء القوة لمواجهة الظلم الاجتماعي والسياسي، وتصبح أحداثها وسيلة لإعادة صياغة مصائر الجارات والمجتمع المحلي.

تدور أحداث الرواية في فضاءات متعددة، بينها سلا وفاس وسجلماسة ومصر، مع التركيز على فندق الزيت كفضاء محوري تعيش فيه شخصيات الرواية الأساسية. في هذا الفندق، الذي يطل على الأطلسي ويبعد عن صخب السوق والحامية المرينية، يقيم أبو موسى، ولي صوفي أندلسي مجهول البدايات، معروف بكراماته في المدينة. إلى جانبه تقيم نساء ينتمين لشرائح اجتماعية متعددة، تصير كل واحدة منهن “جارة” لأبي موسى. بين جدران الفندق الصغيرة تتكشف قصص متعددة عن الحياة اليومية، العلاقات والطقوس والمعاناة الروحية، في إطار يمزج بين المألوف والعجائبي، بين السرد الواقعي والسرد الكرامي الصوفي. تكتسب هذه الغرفة الصغيرة دلالة رمزية كأنها “بؤرة نور” روحية، حيث يجد الضعفاء القوة لمواجهة الظلم الاجتماعي والسياسي، وتصبح أحداثها وسيلة لإعادة صياغة مصائر الجارات والمجتمع المحلي.

الشخصيات النسائية تمثل تعددية التجربة الإنسانية، كل واحدة نموذج لصراع بين الحرية والقيود، بين الذات والجماعة، وبين الماضي والحاضر. هذه الشخصيات ليست ثابتة، بل متحركة ومتفاعلة، تتأرجح بين التمرد والخضوع، بين الرغبات الشخصية والالتزامات الاجتماعية. على سبيل المثال، تظهر شامة أو ورقاء في صراع دائم بين دورها الاجتماعي كزوجة وأم وبين رغبتها في ممارسة الحرية الروحية والاجتماعية. خوليا، من أسرة تاجر أندلسي نصراني، تمثل مواجهة الهوية الثقافية والدينية داخل المجتمع المغربي المتعدد. الخودة، أو “غزالة الصحراء”، تمثل تجربة الحرية الفردية في مواجهة القيود الاجتماعية، بينما الجورائي، قاضي القضاة وزوج ورقاء، يمثل السلطة القانونية التقليدية المتحكمة في القيم والمعايير. إلى جانب هؤلاء، تظهر شخصيات ثانوية مثل المجذوب/العجاج ونساء وافدات يمتهن الدعارة بوساطة “تودة”، ليكشف النص عن طيف كامل من التجربة النسائية في الحي الشعبي.

يمكن قراءة صراع الشخصيات مع القيود الاجتماعية والفردية من منظور فلسفي وجودي، بما يشبه ما طرحه سارتر حول الحرية والمسؤولية: الإنسان حر، لكن ظروفه وقيوده الاجتماعية تحدد خياراته، وتجبره على تحمل مسؤولية أفعاله. هذا التوتر بين الحرية والقيود يشكل نسيج الرواية، إذ تتحرك الشخصيات وفق ما يسمح به المجتمع، لكنها في الوقت نفسه تبحث عن مساحات للاختيار الفردي والتعبير عن الذات. الرغبة في التحرر الروحي والجسدي والوجودي تظهر بشكل جلي في شخصية الجارات اللواتي يتأثرن بكلمات وأفعال أبي موسى، مما يجعل السرد نصا فلسفيا في جوهره، يعكس صراع الإنسان مع ذاته ومع الظروف الاجتماعية.

الزمان في الرواية متداخل، حيث يتداخل الحاضر بالماضي، وتصبح الذكريات جزءًا من وعي الشخصيات. هذا البعد الزمني يعكس أفكار هايدغر حول الوجود والزمان، إذ لا يمكن فهم الإنسان إلا ضمن سياق تفاعل مستمر مع ماضيه وحاضره. كل موقف اجتماعي وكل تجربة شخصية تتأثر بالذاكرة والتاريخ الشخصي والجماعي، كما يظهر من التفاعل بين المهاجرين الأندلسيين وقيم المجتمع المغربي. الزمن في الرواية ليس مجرد إطار، بل قوة فاعلة تحدد سلوك الشخصيات وتخلق صراعات داخلية مستمرة، ما يجعل الرواية نصا وجوديا بالمعنى الفلسفي.

اللغة في الرواية تجمع بين العربية الفصحى، الدارجة المغربية، والمفردات الأندلسية، وهو مزج يعكس التنوع اللغوي والثقافي في الحياة اليومية ويمنح النص مصداقية ثقافية واجتماعية. الحوار اليومي بين الجارات محمّل بالمعاني الرمزية التي تعكس الصراعات الداخلية والقيود الاجتماعية. اللغة هنا ليست مجرد وسيلة للتواصل، بل أداة فلسفية وسيميائية، تبرز التوتر بين الحرية الشخصية والقيود الاجتماعية، بين التقليد والحداثة، وبين الذات والآخر. كل كلمة وكل تعبير، وكل موقف لغوي يمثل علامة تحمل دلالة مزدوجة: دلالة واقعية مرتبطة بالحدث اليومي، ودلالة رمزية تعكس الصراعات النفسية والاجتماعية للفرد والجماعة.

البنية السردية تعتمد على التناوب بين المخطوطات الموثقة في “فندق الزيت” وصوت راوٍ عليم يتقصى أخبار الأبطال، ما يمزج التوثيق بالتخييل، ويمنح الرواية طبقة من المصداقية التاريخية، كما يتيح للسرد استدعاء خبرات ابن عربي وابن مشيش وعبد القادر الفاسي، مع إحالات إلى كتب المناقب المغربية، لتتعمق البنية الرمزية والتصوفية. هذه التقنية المعروفة بـ”التسريد الكرامي”، تجعل الأحداث الكبرى مثل عبور الماء والاستسقاء أو الكرامات، مزيجًا من الواقع والعجائبي، ما يضفي على الرواية بعدًا فلسفيًا وروحيًا في آن واحد.

تستعيد الرواية كذلك الصراعات السياسية والاجتماعية في عهد الدولة المرينية، مثل استبداد الولاة، تفشي الفساد الإداري، ومواجهة الفقه الرسمي للتصوف المتحرر، وهو ما يظهر بوضوح في شخصية أبي موسى وفاعليته الروحية في الحي. الحوارات اليومية والأحداث الصغيرة، مثل تقديم الطعام للجائعات أو التفاعل مع الجارات، تصبح ساحة لتجارب أخلاقية ومعرفية، حيث تظهر فلسفة كانط في ضرورة قيام الفعل الأخلاقي على الواجب الداخلي وليس مجرد الانقياد للمعايير الخارجية.

الحي الشعبي، الذي يمثل فضاءً مركبًا يظهر كنسق اجتماعي متكامل، تتشابك فيه علاقات الجيران، وتبرز فيه شبكة غير مرئية من السلطة والقيم الاجتماعية، كما لو كان نصا فوكويًّا يدرس السلطة الموزعة في التفاصيل اليومية. كل نزاع أو خلاف أو موقف يكشف عن آليات السلطة في الحياة اليومية، وعن تأثيرها في حرية الاختيار والمسؤولية الفردية تجاه الآخرين. الرواية تعكس كذلك الديناميكيات الأنثروبولوجية للمجتمع المحلي، من خلال دراسة الطقوس اليومية والتقاليد والمناسبات الاجتماعية، والرموز الثقافية، ما يجعلها نصا متعدد المستويات يمكن تحليله من زاوية فلسفية واجتماعية وسيميائية في آن واحد.

المرأة في الرواية تتجلى ككيان حيوي يمر بمراحل من التهميش إلى الاستقلالية الروحية والاجتماعية، ما يجعل التجربة النسائية محورًا أساسيًا. تنتقل الجارات من تجربة جسدية “منحطة” إلى تجربة روحية “مشرقة” عبر رعاية أبو موسى، وتستعدن هويتهن الثقافية والاجتماعية، وتكتسبن القدرة على مواجهة التحديات اليومية واستعادة كرامتهن. الهجرة الأندلسية، الحنين للجذور، والانكسارات أمام قسوة المهجر المغربي، تضيف بعدًا تاريخيًا واجتماعيًا للشخصيات، وتمنح النص بعدًا تحليليا ثريا يمكن مقاربته فلسفيًا وسوسيولوجيًا.

من خلال هذا البناء السردي والفلسفي والتاريخي، تصبح رواية “جارات أبي موسى” دراسة متكاملة عن العلاقة بين الحرية، السلطة، الأخلاق، والوجود الإنساني، مع رسم دقيق للتجربة النسائية في الحي الشعبي، وربطها بالسياق التاريخي والديني، وتحليل الرموز السيميائية في اللغة والسلوك، ما يجعلها نصا غنيا للتأمل الفلسفي والتحليل الأكاديمي.

رواية “جارات أبي موسى” تمثل فضاءً غنيًا للتأمل الفلسفي في طبيعة الإنسان، الحرية والسلطة والوجود. الشخصيات النسائية، المحور الأساسي للسرد، تتفاعل مع بيئتها اليومية بطريقة تكشف عن تناقضات الوجود الإنساني، تمامًا كما ناقش جان بول سارتر في فلسفته الوجودية، حيث الحرية المطلقة للإنسان تصطدم بالقيود الاجتماعية، ويصبح الفرد مسؤولًا عن اختياراته مهما كانت الظروف الخارجية. الشخصيات في الرواية، سواء كانت ملتزمة بالتقاليد مثل شامة أو متطلعة للتمرد مثل الخودة، تمثل نماذج مختلفة لصراع الوجود بين الحرية الفردية والمسؤولية الاجتماعية، وبين الذات والآخر.

الوجود في الرواية يظهر كذلك في تقاطع الزمان والمكان. كما أشار هايدغر في “الكينونة والزمان”، فإن الإنسان يتشكل من خلال تفاعله المستمر مع بيئته والزمن الذي يعيشه. في “جارات أبي موسى”، تتداخل أحداث الماضي مع الحاضر، سواء من خلال ذكريات الهجرة الأندلسية أو الموروث الثقافي والديني، لتخلق صراعًا داخليًا مستمرًا في الشخصيات، ويصبح المكان سواء كان “فندق الزيت” أو الحي الشعبي، عنصرًا فاعلًا في تشكيل التجربة الإنسانية. المكان هنا ليس مجرد خلفية للأحداث، بل كيان حي يتفاعل مع الشخصيات، يفرض قيوده، ويتيح لحظات من التحرر الرمزي والروحي.

الجسد في الرواية ليس مجرد كيان بيولوجي، بل وسيلة للتفاعل مع العالم، ويصبح أداة للفعل والمقاومة، تمامًا كما شرح ميرلو-بونتي في فلسفة الجسد والتجسد. الجسد يعبر عن الصراع بين الرغبات الفردية والالتزامات الاجتماعية، وبين الحرية والقيود. حركة الجسد ونظرات العين والإيماءات الصغيرة وحتى صمت الشخصيات، تصبح علامات رمزية تحمل أكثر من دلالة، وتتيح قراءة سيميائية عميقة للأحداث اليومية. الجسد يتحول إلى فضاء للمقاومة الرمزية ولتحقيق الذات، ويمثل نقطة التقاء بين الفلسفة والتجربة النفسية والتحليل الاجتماعي.

السلطة في الرواية موزعة بطرق دقيقة، وتظهر في التفاصيل اليومية، وهو ما يمكن مقارنته بتحليل ميشيل فوكو للسلطة الدقيقة. السلطة ليست مجرد قوة ظاهرية في الرواية، بل شبكة من القواعد والأعراف والقيم والتوقعات الاجتماعية التي تتحكم في سلوك الشخصيات. من خلال مراقبة الحوارات الصغيرة، التفاعلات اليومية، ومكانة الشخصيات في الحي، يمكن استنتاج آليات السلطة وكيفية تأثيرها على حرية الاختيار ومسؤولية الفرد. كل جارة تتعامل مع هذه السلطة بطريقة مختلفة: بعضها يخضع، بعضها يوازن، وبعضها يسعى لمقاومتها، ما يعكس التنوع الإنساني في التفاعل مع السلطة اليومية.

اللغة أيضًا أداة للسلطة والتأثير، فهي تحمل رمزية مزدوجة بين الواقع والمعنى العميق. هذا الجانب يعكس فكر دريدا حول التفكيك والقراءة متعددة الطبقات، حيث لكل نص أكثر من معنى، ولكل فعل لغوي دلالة مزدوجة. المزج بين الفصحى والدارجة والمفردات الأندلسية في الرواية يسمح بقراءة النص على مستويات متعددة، ويكشف عن التوتر بين الحرية والقيود، بين التقليد والحداثة، وبين الذات والآخر.

الأبعاد الأخلاقية في الرواية تتجلى في تجارب الشخصيات النسائية اليومية، حيث يتطلب منها اتخاذ قرارات بين الواجب والرغبة، بين الالتزام الاجتماعي والحرية الفردية. هذا البعد يربط النص بفلسفة إيمانويل كانط، حيث يصبح الفعل الأخلاقي فعلاً مسؤولًا إذا كان نابعًا من الواجب الداخلي، وليس مجرد الانقياد للمعايير الخارجية. الرواية تصور هذه الأخلاقيات في سياق الحياة اليومية، حيث تتفاعل الشخصيات مع المجتمع ومع نفسها، وتعيد إنتاج مفاهيم الفضيلة والكرامة والالتزام، ما يمنح النص بعدا فلسفيا وأخلاقيا متكاملًا.

البعد الأنثروبولوجي يظهر في تصوير الشبكة الاجتماعية للحي الشعبي، حيث يتداخل الماضي الثقافي والتقاليد الدينية والطقوس اليومية لتشكيل الحياة الجماعية. الطقوس والمناسبات الاجتماعية والاحتفالات الدينية وممارسات العمل اليومي تصبح أدوات لفهم العلاقات بين الأفراد، والسلطة الرمزية، والهوية الجماعية. تحليل هذه البنية الاجتماعية من منظور أنثروبولوجي يسمح بفهم كيفية تفاعل الحرية الفردية مع القواعد الاجتماعية، وكيف يشكل المجتمع الهوية الثقافية والروحية للأفراد.

الرواية أيضًا تتناول التاريخ والبعد السياسي من خلال استحضار الصراعات المرينية، الهجرة الأندلسية، وتأثير الزوايا الصوفية في الحياة الاجتماعية. هذه الخلفية التاريخية تسمح بفهم أعمق للتجربة الإنسانية في الرواية، وتوضح كيف تتداخل السلطة السياسية والدينية والاجتماعية مع حياة الشخصيات اليومية. كما توضح الرواية كيف يمكن للأفراد أن يجدوا مساحة للحرية وللروح، ولتحقيق الكرامة الشخصية، حتى في ظل القيود الصارمة للسلطة الاجتماعية والسياسية.

التجربة الروحية في الرواية، من خلال شخصية أبي موسى، تضيف بعدًا فلسفيًا مميزًا، حيث يصبح النص مساحة لمقاربة العلاقة بين الجسد والروح، بين الفعل المادي والمعنى الروحي، كما يظهر في التصوف المغربي. التفاعلات بين أبي موسى والجارات تكشف عن كيفية تحوّل التجربة اليومية البسيطة إلى لحظات من التأمل الأخلاقي والوجودي، وكيف يمكن للروح أن تتجاوز القيود الجسدية والاجتماعية، لتحقيق وعي أعلى بالذات والعالم.

تجمع الرواية بين الواقعية الاجتماعية والرمزية الفلسفية، حيث تتحول الأحداث اليومية مثل تقديم الطعام للجائعات، النزاعات الصغيرة، أو الطقوس الروحية إلى أدوات تحليل فلسفي واجتماعي. هذا التداخل بين الواقعي والرمزي يجعل الرواية نصا متعدد المستويات، يمكن قراءته كدراسة فلسفية حول الوجود والجسد والسلطة والأخلاق والحرية وكتحليل سوسيولوجي للحي الشعبي والثقافة المغربية في القرن الرابع عشر.

المقاربات السيميائية تسمح بقراءة الرواية على مستويات متعددة، حيث كل حركة وكل كلمة أو موقف يحمل دلالتين: دلالة واقعية مرتبطة بالحدث اليومي، ودلالة رمزية تعكس الصراعات النفسية والاجتماعية للفرد والجماعة. الرواية تستخدم هذه العلامات لخلق تجربة قرائية غنية، تسمح بفهم الأبعاد الخفية للتفاعلات اليومية، وتعكس التوتر المستمر بين الحرية والقيود، بين التقليد والحداثة، وبين الفرد والمجتمع.

تستمر الرواية في بناء تجربة إنسانية مركبة، حيث تتشابك الأحداث اليومية الصغيرة مع الرمزية الكبرى، وتصبح كل حركة وكل نظرة وكل حديث نافذة لفهم الصراعات النفسية والاجتماعية والفلسفية.

تظهر الثيمات الكبرى للرواية في التفاعل بين الشخصيات والجغرافيا الرمزية للحي الشعبي و”فندق الزيت”، حيث يصبح المكان أكثر من مجرد فضاء؛ إنه كيان حي يتفاعل مع الشخصيات ويؤثر في قراراتها. يمكن مقارنة هذا ببعض أطروحات ميرلو-بونتي حول التجسد والعلاقة بين الجسم والمكان، حيث يصبح الجسد الحي الذي يتحرك في فضاء معين وسيلة للوعي والتمثيل الرمزي للتجربة الإنسانية. كل شخصية في الرواية تتحرك ضمن قيود المكان، وتبحث عن مساحة للحرية والتعبير عن الذات، كما أن المكان نفسه يعكس التاريخ الاجتماعي والثقافي للحي، ويحتضن الذاكرة الجماعية والخصوصية الفردية.

الوجود في الرواية يتجلى بوضوح في الصراع اليومي بين الحرية والقيود، بين الذات والآخر، وبين الماضي والحاضر. هذا البعد الوجودي يتقاطع مع فلسفة سارتر في مسؤولية الحرية الإنسانية، حيث يكون كل اختيار شخصيًا وملزمًا، وحتى اللحظات الصغيرة من القرارات اليومية تحمل ثقلًا أخلاقيًا ووجوديًا. الشخصيات النسائية مثل شامة والخودة وخوليا ليست مجرد أفراد، بل كيانات فلسفية، تتحرك بين التمرد والانصياع، بين الرغبات الفردية ومتطلبات الجماعة، وبين الكرامة والالتزام الروحي. إن صراعاتهن اليومية تصبح تجربة فلسفية عملية، وتحوّل الحياة اليومية إلى مختبر للوعي والمسؤولية الأخلاقية.

السلطة في الرواية موزعة بطريقة دقيقة، وتظهر في التفاصيل اليومية الصغيرة، بما يشبه أطروحات فوكو حول السلطة الدقيقة، حيث لا تكون القوة مركزية بل تنتشر في الأعراف والقيم والتقاليد، وممارسات الحياة اليومية. كل نزاع وكل اختلاف، وكل موقف منسوج بعناية ليكشف عن التوتر بين القوة الاجتماعية والحرية الفردية. السلطة هنا لا تقتصر على المؤسسات الرسمية مثل القضاء أو الإدارة المرينية، بل تمتد إلى الطقوس الاجتماعية، الأدوار الجندرية، والتفاعلات اليومية بين الجارات، ما يجعل الرواية دراسة دقيقة لكيفية تشكل السلطة وطرق مقاومتها والتفاوض معها.

الأبعاد الأخلاقية في الرواية تظهر جلية في تفاعلات الشخصيات، حيث يصبح الفعل الأخلاقي تجربة يومية. يمكن مقارنة ذلك بفلسفة كانط حول الواجب الأخلاقي: الفعل الأخلاقي هنا ليس مجرد التزام خارجي، بل اختيار واعٍ مبني على وعي الفرد بالمسؤولية تجاه نفسه وتجاه الآخرين. الشخصيات تواجه اختبارات مستمرة للتوازن بين الحرية والرغبة، بين الالتزام الاجتماعي والكرامة الشخصية، وبين المصالح الفردية والجماعية. هذه القراءات الأخلاقية تجعل الرواية نصًا فلسفيًا في صميمه، إذ تتحول الأحداث اليومية إلى دروس في المسؤولية والعدالة والكرامة الإنسانية.

الجانب الروحي في الرواية، من خلال شخصية أبي موسى، يفتح آفاقًا فلسفية إضافية. أبو موسى يمثل نموذجًا للتحول الروحي والاجتماعي، حيث تتحول التجربة اليومية للجارات من حياة عادية إلى حياة مشبعة بالقيم الروحية والمعنوية. التفاعل مع شخصيته يعيد تشكيل الهوية الفردية والجماعية، ويخلق إمكانية لتجاوز القيود الاجتماعية والجسدية. يمكن ربط ذلك بتجارب الصوفية مثل ابن عربي وابن مشيش، حيث يمثل الولي صلة بين الإنسان والروح، بين الممارسة اليومية والمعنى الكوني، بين الحدث التاريخي والرمزية الروحية.

التحليل السيميائي للنص يكشف أن الرواية تستخدم رموزًا مزدوجة ومعقدة. الأحداث اليومية، مثل عبور شامة للماء أو الاستسقاء، تحمل معنى سطحياً مرتبطًا بالحدث، ومعنى رمزي مرتبط بالقيم الروحية والتحولات الأخلاقية والوجودية. يمكن قراءة هذه الرموز باستخدام مقاربة دريدا التفكيكية، حيث لكل علامة أكثر من معنى، ولكل فعل لغوي دلالة متعددة، تتفاعل مع الوعي الفردي والاجتماعي. الرموز في الرواية تسمح بفهم صراعات الشخصيات الداخلية، وتحليل تأثير المكان والتاريخ على تشكيل هويتها ووعيها.

المنظور الأنثروبولوجي مهم أيضًا في تحليل الرواية، حيث يتيح فهم التفاعل بين الطقوس اليومية والأعراف الثقافية والهجرة الأندلسية، وتأثيرها على تشكيل الهوية الجماعية. الرواية تعرض كيف تتشابك الديناميات الاجتماعية والثقافية مع التجارب الفردية، وكيف يمكن للمرأة أن تمارس الحرية والكرامة في إطار مجتمع محدد الأعراف والتوقعات. الطقوس والمناسبات والرموز الثقافية ليست مجرد خلفية، بل أدوات لفهم العلاقات الاجتماعية والهيكل الثقافي، ولإدراك مدى تأثير السلطة والمعايير الاجتماعية على الحياة اليومية.

الرواية أيضًا توظف البنية السردية المتعددة الطبقات، حيث تنتقل بين المخطوطات، الراوي العليم، وتقنيات “التسريد الكرامي”، لتخلق توازناً بين التوثيق التاريخي والتخييل الروحي. هذه البنية تعكس فلسفة التاريخ والتجربة الإنسانية، حيث كل حدث ومهما بدا بسيطًا يحمل دلالات عميقة حول السلطة والحرية والوجود. التركيب السردي يسمح بإعادة قراءة كل حدث من منظور فلسفي وسوسيولوجي، ما يجعل النص دراسة متعددة المستويات، تجمع بين الواقعية والرمزية، بين التحليل الأخلاقي والاجتماعي، وبين التأمل الروحي والفلسفي.

الثيمات الكبرى للرواية تشمل: صراع السلطة والولاية، والتطهير الروحي والهجرة والحنين للأندلس، المدينة بوصفها كائنا حيا، والمرأة وحيازة الكرامة. كل ثيمة مرتبطة بالثانية، وتشكل شبكة معقدة من العلاقات والتفاعلات التي يمكن قراءتها فلسفيا وسيميائيا وأنثروبولوجيا. صراع السلطة يظهر في مواجهة قداسة المتصوف وسطوة الدولة والفقه الرسمي. التطهير الروحي يظهر في رحلة النساء من التجارب اليومية الجسدية إلى التجربة الروحية، عبر رعاية أبي موسى. الهجرة الأندلسية تبرز الانكسارات والحنين لجذور الأبطال. المدينة تتحول إلى كائن حي يعكس توازن المجتمع ونضج الشخصيات. والمرأة هنا تصبح محورًا لاستعادة الكرامة والهوية، وهي مرتبطة بالروحانية والعمل والعلاقات الاجتماعية.

الشخصيات الثانوية، مثل المجذوب/العجاج ونساء “تودة”، تضيف بعدًا للقراءة الاجتماعية والنفسية. هؤلاء الأفراد يمثلون طبقات المجتمع المهمشة، ويتيح وجودهم في الرواية فهم التوتر بين الحرية والقيود، بين الفرد والمجتمع، وبين الحداثة والتقاليد. تحليل شخصياتهم يكشف التفاعلات الدقيقة بين المكان والسلطة والجسد، ويعطي النص عمقا فلسفيا واجتماعيا متكاملاً.

تتحقق القوة الفلسفية للرواية في قدرتها على المزج بين الواقعية الاجتماعية والتاريخ والتصوف والتحليل الفلسفي. الأحداث اليومية تصبح رموزًا للتأمل الوجودي والأخلاقي، والحياة الشعبية تتحول إلى مختبر فلسفي للحرية والسلطة والهوية والجسد. القارئ يجد نفسه أمام نص متعدد الطبقات، يمكن قراءته فلسفيا وسيميائيا وأنثروبولوجيا واجتماعيًا، ما يجعل “جارات أبي موسى” عملًا متفردًا في الأدب المغربي الحديث، ومرجعًا غنيًا للتحليل الأكاديمي والفلسفي.