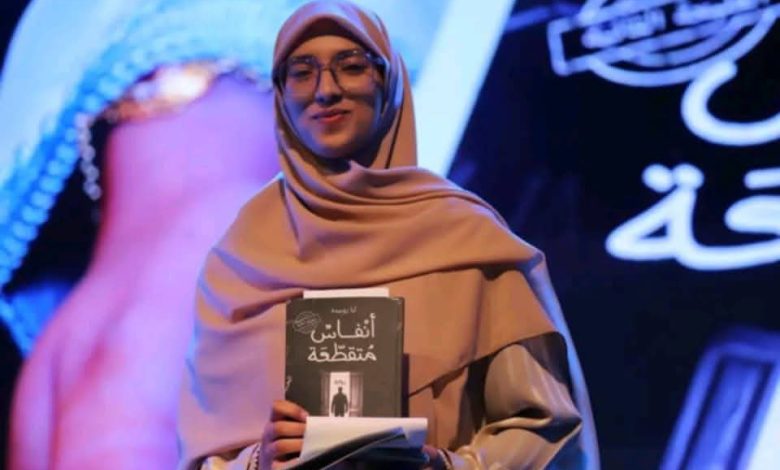

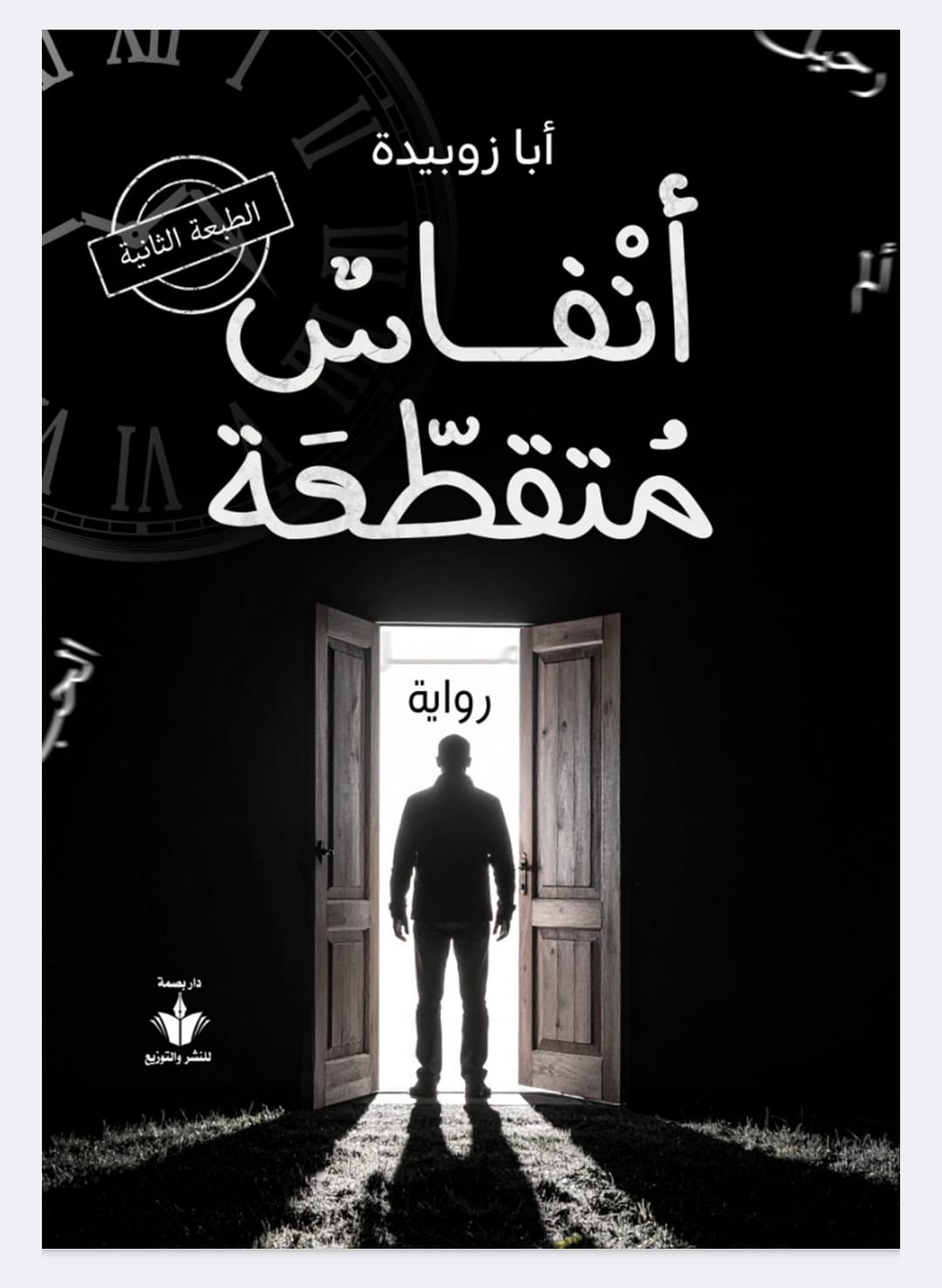

بين اختناق الحكاية واتساع

المعنى:

قراءة نقدية في رواية

«أنفاس متقطعة» لزوبيدة أبا

بقلم د. حمزة مولخنيف. المغرب

تتقدّم رواية «أنفاس متقطعة» لزوبيدة أبا كعمل سردي مشبع بطاقة عاطفية كثيفة، يندرج ضمن الروايات النفسية-الاجتماعية التي تشتغل على تمزّقات الذات البشرية تحت ضغط الفقد والألم والكوابيس والاختلالات الأسرية. النصّ لا يُخفي منذ افتتاحه أنّه قائم على تجربة إنسانية قاسية تحمل في قلبها سؤالاً وجودياً كبيراً: ما الذي يصنع قيمة الحياة؟ وما الذي يجعل الإنسان يتمسّك بها أو ينفر منها؟ إنّ هذا السؤال يُعاد صياغته عبر كل صفحة تقريباً، ويشكّل البنية الفلسفية العميقة للرواية.

تبدأ الرواية في فضاء خانق، شقة صغيرة في مدينة أشبه بمدينة أشباح، حيث تستيقظ الراوية على صراخ حاد يشقّ الصمت، في مشهد تأسيسي يهيِّئ القارئ لرحلة نفسية مضطربة. هذا الافتتاح يمنح الانطباع بأنّنا أمام نصّ يُؤسّس منذ اللحظة الأولى لجوّ من التوتّر الداخلي، حيث يتحوّل الزمن إلى خصم، والمكان إلى قوقعة مغلقة، والنَّفَس إلى علامة هشاشة. إنّ الكاتبة نجحت في خلق فضاء نفسي مكثّف، من خلال الاعتماد على لغتها الوجدانية وتكثيف الصور التي تعبّر عن الاضطراب والاختناق الحسيّ والروحي.

تقدّم الرواية شخصية «أنفاس» بوصفها محوراً وجودياً، وليس فقط شخصية من شخصيات العمل. هي في بنية النصّ، تجسيد حيّ لفكرة الحياة حين تصبح عبئاً، وللموت حين يتحوّل إلى احتمال مغرٍ، أو على الأقلّ مخرجٍ أخير من الألم. تظهر «أنفاس» منذ البداية بوصفها شخصية ذات تركيب نفسي معقَّد، تتأرجح بين الطفولة اليتيمة والرغبة الصريحة في تحديد نهاية وجودها. هذا التعقيد يُمنح للقارئ عبر الوسيط المركزي في الرواية: «مذكّرة أنفاس»، التي تشكّل الوثيقة الأكثر تعبيراً عن عمقها الداخلي. حين تقرأ الراوية تلك المذكرات، تتساقط عليها كلمات تُشبه الطعنات: «ما الذي سيتغيّر إذا فارقت الحياة؟ هل سيفتقدونني؟». هذه العبارات هي لحظة انكشاف فلسفي؛ الرواية تضع القارئ وجهاً لوجه أمام سؤال الحضور والغياب، هل قيمة الإنسان مطلقة؟ أم نسبية تتلاشى حين تنطفئ حياته؟

ترتكز الحساسية السردية للكاتبة على جملة من الاختيارات الفنية: أولها اعتماد تقنية الذاكرة باعتبارها بنية سردية محورية، وثانيها التلاعب الزمني بين الماضي والحاضر، وثالثها تداخل الأصوات السردية. فالراوية ليست وحدها المتحدثة؛ فهناك صوت أنفاس من خلال مذكرتها، وصوت الطبيب نوح من خلال جلسات العلاج، وصوت الأسرة عبر الاعترافات والمآسي المتراكمة، ثم صوت «الطفل المختطف» الذي يمتد أثره ليصبح لعنة عائلية. ذلك التعدد في الأصوات يعطي الرواية طابعاً فسيفسائياً، لكنه يحمّلها في الآن ذاته كثافة كبيرة تتطلب من القارئ انتباهاً مضاعفاً.

من أبرز خطوط الرواية هو خطّ اختفاء الطفل «عيسى»، الذي يرويه بلال في لحظة انهيار عاطفي. هذا الحدث لا يتم تقديمه كقصة جانبية، بل كمأساة مفتاحية شكّلت الخلفية النفسية للعديد من الشخصيات. ارتباط الماضي بالحاضر، وتأثير الفقد الأول على الفقد الثاني (موت أنفاس)، يخلق تناظراً سردياً ذكياً، حيث تتكرر فكرة الغياب بوصفها مصيراً يعيش في قلب العائلة. هنا تبدو الكاتبة واعية بضرورة تقديم الفقد ليس كحادثة، بل كـ«زمن» يبتلع الشخصيات. موت أنفاس، اختفاء عيسى، انهيار الأم، كلها حلقات من سلسلة واحدة: سلسلة انهيار الروابط الإنسانية حين تضيق دائرة الحب.

من الناحية النفسية، نجحت الكاتبة في تقديم مشاهد عميقة تكشف هشاشة الإنسان عند مواجهة الألم. مشهد الأم وهي تحتضن فساتين أنفاس وتشمّها باكية، ومشهد الراوية حين تقرأ «مذكرة الموت الرحيم»، ومشهد الطبيب حين يعترف بماضيه المزيّف، كلها لحظات تكثّف جوهر الرواية: الإنسان كائن هشّ، ينهار بسهولة حين تتراكم عليه صدماته غير المعالجة.

أسلوبياً، تعتمد الرواية لغة شعرية واضحة، تكثر فيها الاستعارات حول الأنفاس، الضوء، الماء، العتمة، وهي عناصر ذات حمولة روحية قويّة. الجمل قصيرة غالباً، ذات إيقاع داخلي، مما يمنح النص نبرة تقترب من السيرة الذاتية، وتجعله يطفح بصدقٍ شعوري. غير أن هذا الاختيار الأسلوبي، رغم قوّته وفعاليته في رسم الحالة النفسية، يحمل في ذاته بذرة نقص: إذ أحياناً يتغوّل الانفعال على البناء، فتسيطر اللغة العاطفية على المنطق السردي، ويغيب أحياناً الربط الضروري بين بعض الأحداث، خاصة في الفقرات التي تتنقل فيها الكاتبة سريعاً بين المشاهد من دون تمهيد كافٍ. هذا الخلل سيُناقش تفصيلاً فيما يُستقبل من قراءتنا.

على مستوى المحتوى، تنوس الرواية بين ثلاثة محاور رئيسية: محور الفقد، محور الهوية، ومحور المرض النفسي. هذه المحاور تلتقي في نقطة التعقيد الإنساني التي جعلت الشخصية المركزية «أنفاس» تتخذ خياراً مأساوياً. جلسات العلاج النفسي تمكّننا من التقاط الخلفيات التي صنعت هشاشتها: اليُتم المبكر، العلاقة المركّبة مع الأم، الوحدة وتجربة الحبّ الأول التي لم تنضج، والعبء الاجتماعي الذي يفرض مثالية على المرأة ويحاسبها على كلّ خطأ. حين يصرّح الطبيب بأنّ الاكتئاب ليس حالة عابرة بل طبقة من الألم، يضع الرواية على خطّ أدب التحليل النفسي الذي استخدمته بنجاح، وإن لم تُحسن دائماً ضبط حدوده الفنية.

على مستوى المحتوى، تنوس الرواية بين ثلاثة محاور رئيسية: محور الفقد، محور الهوية، ومحور المرض النفسي. هذه المحاور تلتقي في نقطة التعقيد الإنساني التي جعلت الشخصية المركزية «أنفاس» تتخذ خياراً مأساوياً. جلسات العلاج النفسي تمكّننا من التقاط الخلفيات التي صنعت هشاشتها: اليُتم المبكر، العلاقة المركّبة مع الأم، الوحدة وتجربة الحبّ الأول التي لم تنضج، والعبء الاجتماعي الذي يفرض مثالية على المرأة ويحاسبها على كلّ خطأ. حين يصرّح الطبيب بأنّ الاكتئاب ليس حالة عابرة بل طبقة من الألم، يضع الرواية على خطّ أدب التحليل النفسي الذي استخدمته بنجاح، وإن لم تُحسن دائماً ضبط حدوده الفنية.

ننتقل قراءتنا إلى مرحلة الغوص في البنية السردية للرواية، وتحليل منطق تشكّلها، ومواطن القوة التي منحت النصّ فرادته، إلى جانب النواقص والثغرات التي حالت دون اكتمال العمل من الناحية الفنية والمنهجية. فالرواية، رغم غناها العاطفي وتدفّقها الشعوري، ليست بمنأى عن الأخطاء البنيوية التي ينبغي رصدها بتجرّد علمي، دون الإخلال بقيمتها الإنسانية الواضحة.

تقوم الرواية على بناء سردي مركّب يتوزع على مستويات زمنية متداخلة: الحاضر المثقل بموت «أنفاس»، الماضي القريب المتعلق بالعلاقة بين الشخصيات وتاريخ الأسرة، والماضي الأعمق الذي يتجلّى في قصة الاختطاف القديمة. هذا التداخل الزمني هو خيار جمالي يهدف إلى خلق توتّر سردي مستمر، وجرّ القارئ نحو الكشف التدريجي لأسرار الشخصيات. لا شك أنّ هذا البناء يخدم الرواية من حيث خلقها لطبقات متراكبة من المعنى، كما أنه يمدّ النصّ بطاقة تشويقية، لكن هذه التقنية لم تكن دائماً محكمة؛ ففي مواضع كثيرة يبدو الانتقال بين الأزمنة فجائياً، بل يكسر الإيقاع، خصوصاً حين تنتقل الكاتبة من مشهد داخلي محض إلى حدث خارجي دون تمهيد، أو حين تقطع التأمّل النفسي بقصة فرعية ذات طابع بوليسي، كما في لحظة الكشف عن هوية الطبيب المختطف سابقاً.

هناك مشكلة منهجية ثانية تتعلق بإدارة الأصوات السردية. فالكاتبة تمزج بين صوت الراوية وصوت أنفاس عبر مذكرتها، وصوت الطبيب، وصوت الشخصيات الثانوية. ورغم أنّ الرواية تستفيد من هذا التعدد لتقديم زوايا نفسية متعددة، فإنها أحياناً تتجاوز الحدّ إلى درجة التشتت؛ إذ يختلط صوت الكاتب بصوت الشخصية، وتفقد بعض الفقرات خصوصية السارد الداخلي. يظهر هذا خاصة في المقاطع التي تحمل نبرة «تقويمية» أو «فلسفية» مبالغاً فيها، حيث تتحدث الشخصيات بلغة لا تناسب وضعها أو خلفيتها. على سبيل المثال، حين تتحدث أنفاس عن الموت الرحيم، يظهر خطابها مكتنزاً بمفاهيم وأحكام لا تلائم هشاشتها النفسية كما صُوِّرت، وكأنّ الكاتبة تستخدم الشخصية لتمرير موقف فكري خاص بها، بدلاً من أن تنبع اللغة من الشخصية نفسها.

المعنى:

المعنى: