كان الغروب يوشك أن يكتمل في العشرين من نوفمبر عام 2025، حين لفَّ خريفُ موسكو البارد أنفاسَه الهادئة حول تلال بوكلونايا، وكنتُ أشقُّ الطريق نحو متحف النصر (الاسم الرسمي: Central Museum of the Great Patriotic War بصحبة رفاقي: صديقي التشيلي، الصحافي شديد الفضول باتريسيو؛ والمترجمة الرقيقة من جمعية شعوب العالم، أولجا، التي كان همسُها الروسي يلين حتى أكثر الذكريات قسوة؛ بينما يقود سيارتنا في الطريق المزدحمة أندريه الذي يقاوم زحام الطريق والإشارات المتعددة بالتعليقات الفلسفية.

كان الغروب يوشك أن يكتمل في العشرين من نوفمبر عام 2025، حين لفَّ خريفُ موسكو البارد أنفاسَه الهادئة حول تلال بوكلونايا، وكنتُ أشقُّ الطريق نحو متحف النصر (الاسم الرسمي: Central Museum of the Great Patriotic War بصحبة رفاقي: صديقي التشيلي، الصحافي شديد الفضول باتريسيو؛ والمترجمة الرقيقة من جمعية شعوب العالم، أولجا، التي كان همسُها الروسي يلين حتى أكثر الذكريات قسوة؛ بينما يقود سيارتنا في الطريق المزدحمة أندريه الذي يقاوم زحام الطريق والإشارات المتعددة بالتعليقات الفلسفية.

بطء الحركة المرورية جعل من فضاء السيارة قاعة للدرس، مرة في التاريخ، وأخرى عن المارة، مع الكثير من التفاصيل حول تركيب الأسماء الروسية. في اللغة الروسية، غالبًا ما يحدد نهاية الاسم جنسه. فإذا كان الاسم ينتهي بحرف ساكن يكون مذكّرًا، مثل “Иван” (إيفان) أو “Сергей” (سيرجي). أما إذا انتهى الاسم بالحرف -а أو -я، يكون مؤنثًا، مثل “Анна” (آنا) أو “Мария” (ماريا). هذه القاعدة تساعد على معرفة جنس الاسم بسهولة، وتؤثر على الصفات والأفعال التي تتعلق به، فمثلاً الصفة تتغير حسب ما إذا كان الاسم مذكّرًا أم مؤنثًا. في اللغة الروسية، يميز اللقب بين الابن والابنة من خلال نهايته. اللقب الخاص بالذكور غالبًا ينتهي بـ “وف” أو “يف” أو “ين” مثل “إيفانوف” أو “بيتروف”، أما إذا كانت صاحبة اللقب أنثى فيضاف إليه حرف “ا” فيصبح “إيفانوفا” أو “بيتروفا”، ليشير بذلك إلى أنها ابنة إيفان أو بطرس. بهذه الطريقة يعرف جنس صاحب اللقب بسهولة … قلت لهم مازحا، أما وأن هذا درس لغوي فيمكن أن نكتفي به ونعود إلى الفندق!

القبة الناطقة

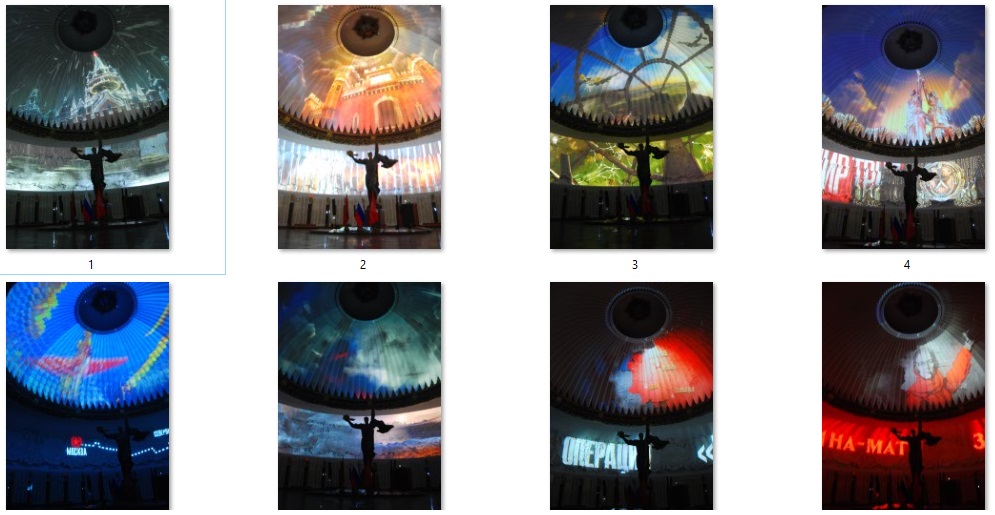

ومرشدتنا الآنسة سين، كانت تنتظرنا لتمضي معنا في أروقة المتحف كأنها تحمل التاريخ في يديها مصباحًا لا يخبو. بدأت رحلتنا تحت القبة الشاهقة حيث انفتح فيلم الحرب كجرحٍ يعاود الإضاءة: طائرات تصرخ في سماء ترتجف، جنود تبتلعهم الثلوج، ومدن تنهض من بين الركام كصلوات تأبى أن تموت. بدأت ألتقط صور القبة، افتقدت كاميرا الفيديو، لأن الصور الساكنة قد لا تنقل ما غمرنا به الفيلم الناطق بالروسية، لكننا فهمناه.

وبينما كانت الصور تجرفنا، شعرتُ أن النيل والفولغا يتحدثان اللسانَ القديم نفسه: لسان الفقد والصبر. تجمَّد نَفَس باتريسيو في الهواء البارد، ولمعت عينا أولغا بأسى موروث، فيما صمتُ سين كان احترامًا يشبه خشوعًا خفيفًا.

وبينما كانت الصور تجرفنا، شعرتُ أن النيل والفولغا يتحدثان اللسانَ القديم نفسه: لسان الفقد والصبر. تجمَّد نَفَس باتريسيو في الهواء البارد، ولمعت عينا أولغا بأسى موروث، فيما صمتُ سين كان احترامًا يشبه خشوعًا خفيفًا.

ومن هناك، سرنا إلى “قاعة الذاكرة والحزن” حيث دموع البلور معلَّقة في أبدية صامتة، كأن الأسى يسبح في هواء الغرفة كبخور خفيف. ثم إلى “قاعة المجد” حيث ارتفعت الأعمدة الرخامية كصفوف الجنود، ووقف الجندي البرونزي منتصرًا مُتعبًا، يذكّر بأن الانتصار لا يخلو من رجفة. صعدنا بعد ذلك إلى “قاعة القادة العسكريين”، حيث كانت الوجوه البرونزية تحدّق إلينا وكأنها تمتحن شجاعتنا، ثم تابعنا الرحلة عبر الغرف التي نامت فيها الرسائل واليوميات والحقيبة البالية لجوغوف، تنفث الحقيقة من بين صفحات صفراء.

ومن هناك، سرنا إلى “قاعة الذاكرة والحزن” حيث دموع البلور معلَّقة في أبدية صامتة، كأن الأسى يسبح في هواء الغرفة كبخور خفيف. ثم إلى “قاعة المجد” حيث ارتفعت الأعمدة الرخامية كصفوف الجنود، ووقف الجندي البرونزي منتصرًا مُتعبًا، يذكّر بأن الانتصار لا يخلو من رجفة. صعدنا بعد ذلك إلى “قاعة القادة العسكريين”، حيث كانت الوجوه البرونزية تحدّق إلينا وكأنها تمتحن شجاعتنا، ثم تابعنا الرحلة عبر الغرف التي نامت فيها الرسائل واليوميات والحقيبة البالية لجوغوف، تنفث الحقيقة من بين صفحات صفراء.

داخل شرايين المتحف

وحولنا كانت الديورامات تبعث الحياة: خنادق موسكو المتجمدة، مصانع ستالينغراد المشتعلة، جوع لينينغراد الهش، رعد كورسك، النيران على ضفاف الدنيبر، وغسق برلين المرهق؛ كل مشهد بمثابة قصيدة محفورة من معاناة وإصرار. ودخلنا حيوات الناس زمن الحرب: رغيف يُقاس بالنجاة، ومكتبة محاصَرة، ومشغلٌ يكاد يدوّي بنبضات عمّاله، ورسوم أطفال تضيء بالأمل رغم كل الحصار.

وهكذا من حافة الغروب البارد، تجولنا داخل شرايين المتحف، كقطرات دماء هاربة،حيث كان التاريخ ينبض في الممرات الموشّاة بهمهمات أمة عبرت المحنة. ومع يقين سين الهادئ، هبطنا إلى الأعماق، مبتدئين بـقاعة الأحداث التاريخية، حيث الخرائط المضاءة تنفتح كأنها مدوّنات قديمة، ترسم خطوط المعارك المتبدلة كأنها ندوب تتشقق وتلتئم على جسد أوروبا. أضاءت الخرائط وجوهنا: وجهي يعيد صدى حروب بعيدة على ضفاف النيل، وباتريسيو يقرأ الشبه في نضالات أمريكا اللاتينية، وأولغا تقف بين زمنين كجسر منسوج باللغات والفقد.

وهكذا من حافة الغروب البارد، تجولنا داخل شرايين المتحف، كقطرات دماء هاربة،حيث كان التاريخ ينبض في الممرات الموشّاة بهمهمات أمة عبرت المحنة. ومع يقين سين الهادئ، هبطنا إلى الأعماق، مبتدئين بـقاعة الأحداث التاريخية، حيث الخرائط المضاءة تنفتح كأنها مدوّنات قديمة، ترسم خطوط المعارك المتبدلة كأنها ندوب تتشقق وتلتئم على جسد أوروبا. أضاءت الخرائط وجوهنا: وجهي يعيد صدى حروب بعيدة على ضفاف النيل، وباتريسيو يقرأ الشبه في نضالات أمريكا اللاتينية، وأولغا تقف بين زمنين كجسر منسوج باللغات والفقد.

قبل أن نصعد إلى إحدى العربات التي تنقل الناحين، كانت هناك تتجول امرأة، تجلس بين جين وآخر على مقعد ن صندوق ملقى، وبجانبها كومتا كتب، إنقاذ الكتب مهم كإنقاذ البشر، جلست قليلا، ثم لحقت بالمجموعة داخل اعربة، وسألتنا سين:

كم شخصا يمكن أن تتسع له هذه العربة؟

بعد جولة بصرية قلت “ثلاثون”، وللمبالغة أجاب باتريسيو مائة، وقد كان الأقرب، فالهروب من مجال النار استدعى نقل أكبر عدد ممكن في العربة الواحدة، وكانوا وقوفا لا يستطيعون الراحة في رحلتهم المضنية.

هولوجرم القادة

من نافذة زجاجية رأينا غرفة القيادة الروسية أثناء المعركة، والأشخاص يتحركون بالهولوجرام، كأنهم أحياء بعثوا:

كانت الغرفة المظلمة مكتظة بخريطة كبيرة على الطاولة، وحواليها يجلس كبار القادة السوفييت. جوزيف ستالين رفع رأسه، عينيه تلمعان بالتركيز، وقال: “الوضع على الجبهة الغربية يتفاقم. علينا تعزيز الدفاع حول موسكو قبل أن يقترب العدو أكثر.”

ابتسم جورجي جوكوف قليلاً، وهو ينظر إلى خريطة التحركات: “نحن بحاجة إلى مزيد من الدبابات والمدفعية الثقيلة. القوات يجب أن تكون مستعدة لأي هجوم مضاد. إذا تحركنا بسرعة، يمكننا قلب المعركة لصالحنا.”

اقترب نيكولاي بودغورني من الطاولة وأضاف بصوت هادئ: “الوحدات الجوية تحتاج إلى دعم فوري. الطيران الألماني يسيطر على السماء في بعض المناطق، وإذا لم نرد، سنخسر المزيد من الأراضي.”

تنهد فياسيلي سكريابين وقال: “توفير الإمدادات والإمدادات الغذائية للجبهة مهم بنفس قدر تحريك القوات. الجنود بحاجة لكل شيء للحفاظ على الروح المعنوية.”

نظر ستالين إليهم جميعًا، ثم رفع يده وقال بصوت صارم: “نحن لا نستطيع التردد. كل قرار تتخذونه يجب أن يكون محسوبًا بدقة. موسكو هي قلب الاتحاد السوفيتي، ولن ندعها تسقط.”

ساد صمت للحظة، وركز الجميع على الخريطة، وكل واحد منهم يفكر في خطواته القادمة، مدركين أن أي خطأ قد يكلفهم الأرض والوقت والجنود.

وفي المنعطفات الهادئة وصلنا إلى قاعة الجنرالات، حيث التحديق الصارم للقادة يحمل صقيع البدايات وسهر الليالي، وعبق الورق العتيق والمعدن اللامع يحيي رائحة الاستراتيجية المحفوظة. وبعدها دخلنا قاعة الأوسمة التي تلألأت كأنها درب نجوم هبط إلى الأرض؛ الميداليات خلف الزجاج لم تكن زينة، بل حيواتٌ مصهورة: شجاعة في البرونز، وحزن في الفضة.

أبطال الحياة اليومية

نقلنا المتحف إل المدارس، والمستشفيات، ومصانع الأسلحة، والمكتبة، ومحطات القطارات، والغرف التي خبأ بين جدرانها اللوحات التي نهبها لاحقا جنود النازي، وفي قاعة الجبهة الداخلية، رأينا تماثيل العمال والمعلمات والأمهات تجسد البطولة الصامتة للحياة اليومية. مطبخ معتم يستبقي دفء ضحكاتٍ انطفأت، وآلات خياطة بجوار أدوات مصانع، كأن نسيج الحياة حيك بخيوط من حديد. قرأت أولغا ملاحظة في يوميات خلف الزجاج: “رائحة الخبز الليلة تشبه رائحة النصر.” فخيّم الصمت، حتى على باتريسيو.

في قاعة جرائم النازية، حيث الضوء يخفت، والصمت يشتد. صور القرى المحروقة، المقابر الجماعية، الأطفال المشرّدين؛ وثائق، ألبسة معتقلين، وقد جردوا من أسمائهم، ولم عودوا سوى أرقام، ذكرني ذلك بروايتي التي تحمل اسم (31) حيث كل أبطالها يحملون أرقاما، شعرتُ بالهواء يضيق في صدري؛ فالرعب لم يكن روسيًا ولا أوروبيًا، بل إنسانيًا صرفًا. كانت يد أولغا ترتجف وهي تترجم، كأن الريح تعصف في أوراق روحها.

في قاعة جرائم النازية، حيث الضوء يخفت، والصمت يشتد. صور القرى المحروقة، المقابر الجماعية، الأطفال المشرّدين؛ وثائق، ألبسة معتقلين، وقد جردوا من أسمائهم، ولم عودوا سوى أرقام، ذكرني ذلك بروايتي التي تحمل اسم (31) حيث كل أبطالها يحملون أرقاما، شعرتُ بالهواء يضيق في صدري؛ فالرعب لم يكن روسيًا ولا أوروبيًا، بل إنسانيًا صرفًا. كانت يد أولغا ترتجف وهي تترجم، كأن الريح تعصف في أوراق روحها.

من آلام الحروب أن ترى أبناء جنسك ووطنك يعملون في صفوف العدو، أخذت سين بطاقة مرور،صرخ فينا حارس عملاق يطلب رية الأوراق الضرورية، ابتسم حين شاهد الرعب على وجه باتريسو، قلت له إن دورك يمنعك أن تبتسم. وجد باتريسيو التعويض حين تحدث بالإسبانية مع أحد العاملين في مصانع الأسلحة، بلغته الإسبانية. كانت مفاجأة لغوية مبهرة. العلماء قادرون دائما على إدهاشك، خاصة إذا كانوا من الروس!

رفعنا الأعلام الحمراء

ومن الظلمة خرجنا إلى قاعة عرض النصر حيث الأعلام تهتف من السقف، وخطوات الجنود تتردد عبر مكبرات خفية. يصعد الزوار درجات الرايخستاغ كمن يصعد من العتمة إلى الفجر. رفعنا الأعلام الحمراء، لنصل بعدها إلى المدن المحررة في أوروبا، فلم تكن الحرية لروسيا وحدها، ولكن الجيش الأحمر ساهم في تحرير عواصم أوربية رأينا منشآت تمثلها في المتحف الضخم، يضم المتحف مجموعة ضخمة تتجاوز 830 ألف قطعة وفقاً لموقعه الرسمي، بينما تبلغ مساحة قاعات العرض في المبنى الرئيسي أكثر من 14 ألف متر مربع.

من الألغاز التي واجهناها العثور على الراديو المحرم، فقد منع الاحتلال المواطنين من الاستماع للمذياع، لذلك تفنن الكيرون في اخفاء مكانه، تضيء سين مصباحا فيظهر لنا الراديو مخبأ في جدار وراء لوحة تشكيلية.

من الألغاز التي واجهناها العثور على الراديو المحرم، فقد منع الاحتلال المواطنين من الاستماع للمذياع، لذلك تفنن الكيرون في اخفاء مكانه، تضيء سين مصباحا فيظهر لنا الراديو مخبأ في جدار وراء لوحة تشكيلية.

المتحف لا تُعرَض فيه الذاكرة فحسب، بل تُعاش؛ وهو مشروع ضخم صمم ليحفظ ذكرى ملايين الشهداء والانتصار النهائي على ألمانيا النازية.

الأرقام… صادمة كصرخة في صمت الليل. من عشرين إلى سبعة وعشرين مليون روح سوفييتية ذهبت في دوامة الحرب، جنودًا ومدنيين، رجالًا ونساءً وأطفالًا، أي ما يقارب ربع شعب بأسره. مدن سويت بالأرض، مصانع تلاشت بين الدخان والرماد، عائلات تلاشت كأنها لم تكن.

لينينغراد صمدت تحت الحصار تسعمئة يوم، وستالينغراد تحولت إلى طاحونة بشرية للدم والصلب، وموسكو نفسها قاربت على السقوط، على حافة الفناء.

لكن هذه الحرب لم تكن بعيدة، لم تكن على حدود مجهولة. كانت في حدائقهم، بين مزارعهم، في أروقة منازلهم. كانت تصنع الألم في كل زاوية، وتجعل من كل عائلة قصة: قصة فقد، أو تضحية، أو جوع، أو موتٍ دفاعًا عن الوطن.

لكن هذه الحرب لم تكن بعيدة، لم تكن على حدود مجهولة. كانت في حدائقهم، بين مزارعهم، في أروقة منازلهم. كانت تصنع الألم في كل زاوية، وتجعل من كل عائلة قصة: قصة فقد، أو تضحية، أو جوع، أو موتٍ دفاعًا عن الوطن.

ألم جماعي، نعم، لكنه ألم يخلق ذاكرة مشتركة، رابطًا متينًا يتجاوز الأجيال.

ولهذا، يصبح يوم النصر في التاسع من مايو أكثر من مجرد عطلة؛

إنه يوم مقدس، يوم للبكاء والاحتفال معًا، يوم لتذكر من قدموا كل شيء، من أجل بقاء كل شيء.

مجد روسيا، مجد أوربا

تمشي بين أروقة متحف النصر، وتشعر بأن التاريخ ليس مجرد فكرة، بل هو الهواء الذي تتنفسه. فكل قطعة أثرية، كل ديوراما، كل اسم محفور في الرخام، هو خيط مباشر إلى الصراع الجبار، شهادة على أن صمود هؤلاء لم يضمن بقاء الأمة فحسب، بل بقاء جزء كبير من أوروبا.

مررنا بمعرض الفن والمعارض الخاصة الذي يضم أعمال فناني الحرب السوفييت، مصوّرة مشاهد من الجبهات، وبطولات الأبطال، وصمود المدنيين. تُعقد أيضًا معارض مؤقتة متخصصة تغطي أبطالًا فرديين أو حملات أقل شهرة، لتبقي تجربة الزائر متجددة. بعد الزيارة جلست أكتب برقية للجنود على الجبهة داعيا لهم الصمود، وضعت أولجا الرسالة في صندوق البريد. إنه تقليد منذ 80 عاما، يكتب المواطنون رسائل، تصل للجنود، لا يهم لمن، المهم إنها رسالة تقول له أن يصمد.

ربما كانت المشاهد الأكثر رمزية، الديوراما الخاصة باحتلال برلين: أبريل – مايو 1945 وهي تصوّر الهجوم الأخير العنيف على العاصمة الألمانية، مع قتال الشوارع، ودبابات السوفييت تتقدم وسط الحواجز، والمشاة يزحفون بين أنقاض برلين. النقطة المحورية غالبًا هي مبنى الرايخستاغ، مع تصوير الصراع الواسع للسيطرة على المدينة. إنها تجسيد بصري قوي لنهاية سنوات القتال الوحشي ولحظة الانتصار النهائي. وجاء رفع العلم السوفييتي على الرايخستاغ. تصور الفوضى والإثارة في الساعات الأخيرة من المعركة، مع القتال غرفةً غرفة، وتدمير المبنى تحت نيران المدفعية، والفعل الرمزي لرفع العلم، معلنًا نهاية الحرب في أوروبا. إنها لحظة مليئة بالرمزية والفخر الوطني، مصوّرة بشكل رائع.

أمام نصب النصر

التاريخ، بهذا الحجم، ليس مجرد تواريخ ومعارك، بل الإنسان ذاته: معاناته، شجاعته، وروحه التي لا تنكسر، التي تصنع من الرماد أملًا ومن الدموع صمودًا، وتذكرنا بأن الحرية لا تُنال إلا بثمن باهظ، وبأن الذكرى هي الشعلة التي تحافظ على النار حيّة.

ولما خرجنا إلى ليل موسكو، ولم يفتني أن آخذ صورة تذكارية أمام نصب النصر الضخم، الذي يرتفع 141.8 مترًا في السماء. هذا الرقم المميز ليس عشوائيًا؛ فهو يرمز إلى 1,418 يومًا وليلة من الحرب الوطنية العظمى. على قمته تقف الإلهة البرونزية نيكي، إلهة النصر اليونانية القديمة، ممسكة بإكليل محاطة بملاكَين ينفخان الأبواق. وفي القاعدة، تمثال رائع للقديس جورج وهو يقتل التنين (رمزًا لانتصار الخير على الشر، أو بالتحديد، روسيا على النازية) يكمل الصورة القوية. رؤية هذا النصب في سماء موسكو حقًا مشهد ملهم يهيئ الزائر لتجربة كاملة مليئة بالعظمة.

فوق تل بوكلونايا، أو ما يُعرف بـ«تل الانحناءة»، بإطلالاته البانورامية على موسكو، كان المسافرون ينحنون للمدينة عند وصولهم أو مغادرتهم. وقفت حيث وقف نابليون في عام 1812، منتظرًا مفاتيح موسكو التي لم تصل قط. كان مكانًا مشحونًا بالتوقع والأهمية التاريخية، مما جعله الموقع الأمثل، بل القدري تقريبًا، لهذا المجمّع التذكاري الحاسم.

لم تكن ساعة وربع وحسب زيارتنا للمتحف، فقد شعرت بأنني عشت ألف يوم ويوم، تحت أكثر من سماء دارت فيها الحرب، ومع تاريخ لا يُنسى، وإنسان يقاوم.

كان الشتاء يخطو خطوته الأولى. هنالك، في قسوة برد المساء، حملتُ معي يقين المتحف: أنّ الروح الإنسانية، مهما أثقلها الظلام، تعرف دائمًا كيف تشعل شمعة.