تتميّز سينما مارتن سكورسيزي كما يقدّمها أمير العمري في كتابه “مارتن سكورسيزي، وسينما البطل المأزوم”، بأنها سينما تنطلق من جوهر إنسانيّ مضطرب يتّخذ شكل شخصية محورية تنوء تحت ثقل أزمةٍ داخلية مركّبة، تتفاعل مع المكان والزمن والتاريخ والذاكرة الفردية والجماعية، لتنتج شكلاً سينمائيًا شديد الخصوصية. هذا الشكل يعتمد على تحويل هذا البطل إلى مرآة لاضطرابات المجتمع الأميركي، وإلى صورة مكثّفة عن هشاشة الإنسان في زمن الحداثة المتوحّشة. ويعرض في ذات الوقت قصة معاناة البطل.

تتميّز سينما مارتن سكورسيزي كما يقدّمها أمير العمري في كتابه “مارتن سكورسيزي، وسينما البطل المأزوم”، بأنها سينما تنطلق من جوهر إنسانيّ مضطرب يتّخذ شكل شخصية محورية تنوء تحت ثقل أزمةٍ داخلية مركّبة، تتفاعل مع المكان والزمن والتاريخ والذاكرة الفردية والجماعية، لتنتج شكلاً سينمائيًا شديد الخصوصية. هذا الشكل يعتمد على تحويل هذا البطل إلى مرآة لاضطرابات المجتمع الأميركي، وإلى صورة مكثّفة عن هشاشة الإنسان في زمن الحداثة المتوحّشة. ويعرض في ذات الوقت قصة معاناة البطل.

يربط العمري الأزمة النفسية لشخصيات سكورسيزي بالبنية الثقافية والاجتماعية التي ينتمي إليها مارتن نفسه، الأمريكي ذو الأصول الإيطالية، الذي نشأ في فضاء نيويورك الصاخب بحدّته الطبقية والدينية، فالشخصيات المأزومة عند سكورسيزي وسيطٌ لفهم حساسية المخرج تجاه سياقه التاريخي والثقافي، إذ أنّ السينما مشروعه لقراءة أمريكا الحديثة من داخل تشققات الذات ومن زوايا تتشارك فيها الذاكرة الجماعية مع الهويات الإثنية والدينية. ومن هنا يتضح أن العمري يقرأ البطل كشخصيّة تتشكّل من تماسّها الدائم مع البنى الاجتماعية التي تزيد من حدة صراعاتها، وتكرّس شعورها بالانقسام والغبن واللايقين.

تنطلق هذه المقاربة من منهج نفسي مرن لا يقحمنا مباشرة في قوالب فرويد ويونغ و لاكان، ويستدعي من التحليل النفسي أدواته الكبرى في مقاربة القلق، الاغتراب، الذنب، والنرجسية، مع انفتاح على تيارات التحليل الإنساني الحديث التي ترى الشخصية حقلًا تفاعليًّا تتداخل فيه التجربة الذاتية مع الشروط الاجتماعية.

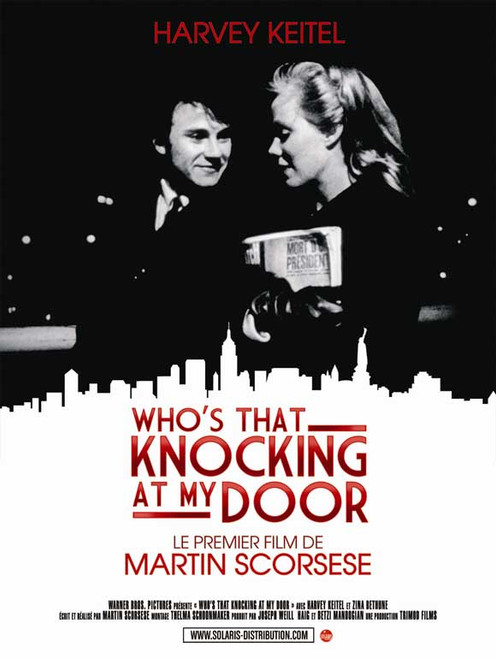

إذ ينظر العمري إلى كلّ شخصية كحالة مركبّة من الصراع الداخلي والاغتراب، والاختيارات المحدودة التي تُقوّض من حريتها وتقيّد إرادتها. هذا المنظور النفسي يتيح فهمًا أعمق لتكرار ثيمة البطل المأزوم عبر مختلف أعمال سكورسيزي، من أول فيلم له Who’s That Knocking at My Door وحتّى أعماله الناضجة.

كما يسمح العمري بفهم “القدرية واللاعودة ” أي شعور الشخصيات بأن مصائرها محددة مسبقًا ولا يمكن تغييرها، ويكشف البنية الداخلية للشخصية ويتيح فهم عالمها النفسي، ويُبرز النقطة التي تصل عندها الشخصيات إلى مرحلة لا يمكن التراجع عنها، ويبيّن كيف أنّ اختيارات الأبطال ليست دائمًا نتاج إرادة واعية إنّما هي نتيجة اصطدام نفسي واجتماعي يجعلهم مأزومين بالضرورة.

يقدم العمري البطل المأزوم من خلال بنية درامية–نفسية تُبنى من تفاعل ثلاث قوى: اللاوعي المضطرب، المدينة ككيان عدائي، وتحطّم الحلم الأميركي. فالأسلوب النقدي لدى أمير العمري لا يكتفي بتفسير الشخصية عبر مسارها الدرامي فحسب، وإنّما يربطها بالسياق التاريخي والاجتماعي والسياسي، ويكشف من خلالها بنية إنسانية تتكرر في معظم أفلام سكورسيزي التي اختار تحليلها، مثل Taxi Driver، Raging Bull ، Cape Fear، Casino، Gangs of New York، The Aviator وغيرها من الأفلام التي تختلف سياقاتها وحبكاتها، ولكنّها تتقاطع عند نقطة مركزية واحدة، كلّ بطل فيها يقف على حافة الانهيار، وكل حافة تحمل سببا لشكل العنف وشكل الصراع الداخلي، الذي ينفجر في عالم المدينة المتآمر الذي لا يستقيم مع التطلعات الفردية.

سأتناول هذا التحليل انطلاقا من مجموعة فرضيّات تساعد على فهم بنية الكتاب ومنهجه.

1- المُخرج معادلٌ لأبطاله السينمائين المأزومين

قبل الشروع في تحليل ملامح “البطل المأزوم” كأحد أبرز تمظهرات الأزمة في سينما مارتن سكورسيزي، لا بدّ من التوقّف عند البنية الجذرية للأزمة نفسها. فثمّة فرق جوهريّ بين الأزمة وبين تجلّياتها السلوكية والسردية؛ إذ تُمثّل هذه التجلّيات سطحًا دلاليًّا لا يمكن فهمه بمعزل عن البنية العميقة التي تنبثق عنه. وانطلاقًا من هذا المنظور، يمكن القول إنّ جذر الأزمة التي تطبع شخصيات سكورسيزي ـ كما تطبع رؤيته السينمائية ـ تعود إلى عقدة الماضي العالق؛ القاسم المشترك بين معظم أبطال أفلامه، إنّها شخصيات عالقة في ماضيها شأنهم شأن المخرج نفسه، شخصيات تتخفَّف من حاضرها بينما تظلّ مثقلة بماضٍ لم يُستوعَب ولم يُحلّ، ماضٍ يتحوّل في مخيلتهم إلى بقعة معتمة تشدّهم إليها، وتُعيد إنتاج ذاتها عبر سلوكات متناقضة.

تنبع هذه الأزمة من الهوية المتصدّعة لسكورسيزي، فهو مخرجٌ أمريكيّ من أصولٍ إيطالية، نشأ في فضاء اجتماعي وثقافي محفوف بالهامشية والتمييز. ورغم أنّ سكورسيزي غادر الحي الإيطالي الصغير في نيويورك جغرافيًّا، إلّا أنّ ذاكرته الجمعية ولاوعيه الثقافي بقيا مسكونَين بذلك الإرث؛ إرث الهجرة، والتهميش، والبحث المحموم عن الاعتراف. ومن هنا يمكن فهم سبب ميله إلى اختيار أهم أبطاله من ممثلين ينتمون إلى الخلفية نفسها مثل “روبرت دي نيرو وليوناردو دي كابريو” ومردّ هذا الاختيار يعود لرغبته بتمثيل الذات عبر الآخر، ومحاولة لإعادة كتابة تاريخ الجماعة الإيطالية في أميركا من منظور القدرة والإنجاز والجدارة الفنية. كأن سكورسيزي يقول عبرهم: “هذا ما يمكن للهوية المأزومة أن تصنعه حين تُستعاد كطاقة إبداعية لا كعبءٍ تاريخيّ”.

ينطلق الكتاب من فكرة مركزيّة هي أنّ أبطال سكورسيزي مرايا لصراع نفسي واجتماعي مركب. أي ليسوا حالات انفعالية معزولة، إنّهم نماذج للصراع النفسي والاجتماعي المتداخل؛ أي أنّ المعاناة النفسية الشخصية لا تُفهم إلا ضمن شبكة علاقات ثقافية، دينية، وطبقيّة. هذه الفرضية تفترض أن الشخصية المأزومة حسب فرويد تتشكل في تقاطع ثلاثة محاور: دوافع لاواعية مكبوتة (بمنزلة الهو)، قيود أخلاقية أو ثقافية (الأنا العليا)، وضغوط بيئية واجتماعية (الأنا/الواقع). وتُحال بعض الشخصيات إلى مفهوم “الظل” عند يونغ، أو تشظّي الذات وارتباك علاقتها بالمحيط الرمزي عند لاكان أمثلة مبكّرة في سينما سكورسيزي تجعل هذا الجانب واضحًا: جاي آر في Who’s That Knocking at My Door يعيش تمزقًا ورغبات مكبوتة مرتبطة بالانتماء الثقافي والديني؛ فشخصيته مثال لبنية نفسية ممزّقة بين رغباتها الجسديّة “الهو” وبين ” الأنا العليا” الأطر الأخلاقية الدينية، صراع يولّد شعورًا دائمًا بالذنب والعجز عن التوفيق. جاي آر كما وصفه أمير العمري (هو المعادل السينمائي لسكوسيزي نفسه في ذلك الوقت) الميل إلى الحب والانغماس العاطفي يتصادم مع قيود كاثوليكية غاصت في وعيه منذ الطفولة، لتخلق شعورًا بالذنب والتوتر المستمر تجاه أيّ فعل يُعدّ “غير نقي”. رفضه للعلاقة مع الفتاة بعد كشف ماضيها العاطفي نابع من اضطراب داخلي محكوم برمزية دينية وأخلاقية، ما يضعه أمام مأزق نفسي يحدد مسار أفعاله ويقيده في دائرة شبه حتمية، تتوافق مع مفهوم“القدرية” النفسيّة الذي يكرّسه العمري في تحليله للبطل المأزوم.

تمثّل بيرثا تومسون في فيلم (بوكسكار بيرثا) حالة اغتراب وجودي تظهرُ في نمطٍ من الانفلات السلوكي والدفاع الانفعالي، تنقّلها بعد مقتل والدها، واندماجها في عالم الخارجين عن القانون قراءةٌ لسعيٍ يعوّض عن فقدان الجذور، فاندفاعها الشديد آلية هروب من فراغ الهوية ومحاولة مؤقتة لإشباع نزعات الـ”هو” أمام غياب ضوابط نفسية مستقرّة. نمط تعلقها بحبيبها بيل يميل إلى شكل من أشكال القلق والاعتماد، تبحث بيرثا في العلاقة عن تماسك ذاتي وتعوّض عن خوف من الهجران عبر التضحية أو الاندفاع. أمّا بيل، فتنضبط دوافعه بإطار أخلاقي، يجعل من الفعل الخارج عن القانون تبريرًا نفسياً لمنح شخصيته معنى من خلال بناء صورة بطولية تعوّض عن هشاشته الذاتية وانفعاله بشعوره بتحقيق العدالة. تفاعلهما يعيد إنتاج آليات التمثيل والتماثل، بيرثا تُعيد تكوين ذاتها عبر الارتباط بالفاعل البطولي، وبيل يستمد اعتباره الذاتي من دور المنقذ، ومعاً يظهِران صراعًا نفسياً ينبع من ضغوطٍ بنيوية لا من اضطراب مرضي مُحكَم، ما يؤسس قراءة نفسية-اجتماعية متوازنة للشخصيتين والتي ستتطور لاحقا في سينما سكورسيزي كما ذكر العمري.

ترافيس بيكل في Taxi Driver يمثل أهم بوابة لفهم المنهجية السكورسيزية، ترافيس شخصية مأزومة، تعيش اضطرابات الصدمة ما بعد حرب الفيتنام (وحشة الحرب)، غضب مكبوت، شعور بالانعزال، واندفاع عنيف للتطهير الذاتي. قراءة العمري تربط هذا الصراع النفسي بسياق اجتماعي واضح، الضغوط الطبقية، والبيئات الحضرية، كلّها تساهم في تفجير المأزق النفسي.

تنبع اندفاعاته الفردية من شعور عميق بالغربة والاغتراب، حيث يواجه فراغًا وجوديًا وشعورًا بالعزلة المطلقة، ما يولّد لديه رغبة في السيطرة وإعادة فرض معنى على ذاته والعالم من حوله. تتفاعل في شخصيته القوى النفسية الأساسية، فيبرز (الهو) في اندفاعاته المكبوتة نحو العنف والانحياز للأفعال التي تحقق شعورًا مؤقتًا بالقوة أو الانتصار على الظلم الاجتماعي. وتتجلى (الأنا العليا) في ضوابط أخلاقية جزئية، تتخذ شكل القلق والذنب والتردد أمام مواقف معينة، كما يظهر في انزعاجه من تصرفات الآخرين ما يكشف عن معيار داخلي يوجّه سلوكه ضمن إطار أخلاقي محدود. تتداخل هذه الضوابط الجزئية مع اندفاعاته المكبوتة لتشكّل ديناميكية نفسية متوترة، العنف وسيلته لتعويض شعوره بالعجز الداخلي واستعادة تماسك الذات، في مواجهة عالم مضطرب ومعقد.

في (الثور الهائج) تتحوّل رغبة جاك لاموتا في السيطرة والتفوّق إلى تدمير ذاتي، نتيجة لغيرة مرضية وشك دائم يقوّضان علاقاته الأسرية والاجتماعية. يعيد تشخيص معنى البطولات الذكورية والهوس بالسيطرة. لاموتا لا يُقهر ليس بسبب قوته الجسدية، وإنّما بسبب ما يحمله من ندوب نفسية لا تهدأ. الألم الذي يختاره لنفسه يشير إلى ميل نحو العقاب الذاتي وإعادة التوازن النفسي، بينما يبرزُ صراعه الداخلي بين (الهو والأنا) بين الغرائز المكبوتة والرغبة في السيطرة. شخصيته تجسد نمطًا من السلوك المأساوي تتداخل فيه الغرائز والدوافع النفسية مع الضغوط الاجتماعية والعائلية.

يمثل هنري هيل في “الأولاد الطيّبون” نموذجًا للبطل المأزوم، الذي يسعى للتصعيد الاجتماعي والاعتراف داخل شبكة المافيا من خلال الجريمة، إذ تولّد النزعات الفردية المكبوتة في شخصيته مع الضغوط الاجتماعية والثقافية صراعًا نفسيًا دائمًا يعكس حلقة من العنف والقلق وتوتر الهوية. من منظور فرويدي، يتجلى هذا الصراع في تفاعل قوى النفس الأساسية، حيث يبرز الهو في اندفاعاته نحو المال والمتعة والاعتراف الاجتماعي، وتتجسد الأنا العليا الجزئية في شعور بالذنب والقلق والتردد، في حين يحاول “الأنا “التوفيق بين الرغبات الفردية ومتطلبات الواقع الداخلي والخارجي. ومن منظور يونغي، تشكّل أفعال هنري المكبوتة انعكاسًا للـظل (Shadow)، أي الأجزاء المنكرة والمكبوتة من النفس، التي تتصارع مع الصورة الاجتماعية والذاتية المثالية. ومن منظور لاكاني، تُقرأ شبكة المافيا كـالآخر الاجتماعي والرمزي، حيث تحدد المعايير والرموز التي تؤطر سلوك الشخصية وتعيد تشكيل هويته، ويكشف العنف والتورط في الجريمة عن سعيه للتكيف مع هذا النظام الرمزي وفرض ذاته ضمنه. بهذه الطريقة، يجمع هنري بين صراع داخلي مع نفسه، وحاجة إلى الانتماء والاعتراف، وتوتر مستمر بين الرغبات الفردية والقواعد الرمزية للجماعة.

في Cape Fear، يمثل ماكس كيدي نموذجًا للبطل المأزوم من نوع مختلف، إذ تتحرك شخصيته بدوافع انتقامية ناشئة عن ظلم سابق تعرض له في السجن (أزمة خارجية)، وليس من أزمة باطنية كما في شخصيات ترافيس بيكل أو جاك لاموتا. يركز الفيلم على صراعه مع المحامي سام بوودن، الذي كان السبب في إدانته حيث أخفى دليلا قد يخفف من الحكم، ما يجعل كيدي ضحية النظام والقوانين وليس ضحية نفسه. تتجلى ملامح البطل المأزوم في اندفاعاته المكبوتة نحو الانتقام، حيث يحركه الهو: الغضب، الرغبة في الهيمنة، والبحث عن السيطرة. في الوقت نفسه، يظهر وعي جزئي بالمعايير الأخلاقية من خلال شعوره بالحق الديني والعدالة الذاتية، ما يضبط أفعاله جزئيًا.

في Cape Fear، يمثل ماكس كيدي نموذجًا للبطل المأزوم من نوع مختلف، إذ تتحرك شخصيته بدوافع انتقامية ناشئة عن ظلم سابق تعرض له في السجن (أزمة خارجية)، وليس من أزمة باطنية كما في شخصيات ترافيس بيكل أو جاك لاموتا. يركز الفيلم على صراعه مع المحامي سام بوودن، الذي كان السبب في إدانته حيث أخفى دليلا قد يخفف من الحكم، ما يجعل كيدي ضحية النظام والقوانين وليس ضحية نفسه. تتجلى ملامح البطل المأزوم في اندفاعاته المكبوتة نحو الانتقام، حيث يحركه الهو: الغضب، الرغبة في الهيمنة، والبحث عن السيطرة. في الوقت نفسه، يظهر وعي جزئي بالمعايير الأخلاقية من خلال شعوره بالحق الديني والعدالة الذاتية، ما يضبط أفعاله جزئيًا.

من منظور يونغي، تشكل هذه النزعات المكبوتة الظل (Shadow)، أي الجوانب المنكرة داخليًا التي يعكسها على الآخرين ويستثمرها في فرض هيمنته النفسية والعاطفية. كما يمكن قراءة أفعاله من منظور لاكاني على أنها مواجهة مع الآخر الرمزي، المتمثل في القانون والنظام الاجتماعي الذي يسعى لتحديه وإعادة صياغة سلطته ضمنه. بهذا، يجمع الفيلم بين العنف والبعد الرمزي لأفعال كيدي، بحيث تصبح أعماله الانتقامية وسيلة لإظهار التناقضات والنفاق الأخلاقي في المجتمع الأميركي، ويطرح سؤالًا محوريًا عن طبيعة البطل المأزوم: هل هو شرير أم ضحية؟ وهل يسعى للانتقام الشخصي أم للعدالة التي حُرم منها؟ هذا التوتر بين الرغبات المكبوتة، الضغوط الاجتماعية، والمعايير الأخلاقية الجزئية يجعل من ماكس كيدي نموذجًا صارخًا للبطل المأزوم في سينما سكورسيزي.

في فيلم كازينو، تتجلّى مأزومية الشخصيات الرئيسية الثلاث – سام، جنجر، ونيكي – عبر صراعات نفسية واجتماعية متداخلة تكشف عن أبعاد البطل المأزوم في سينما سكورسيزي. يظهر “سام ” مأزومًا في سعيه المستمر للسيطرة الكاملة على عالم لاس فيغاس، إذ يجمع بين الانضباط الإداري والدقة الحسابية رغبة في فرض النظام والاعتراف، غير أن الفساد المؤسسي والخيانة الشخصية يحدان من قدرته على ضبط البيئة المحيطة، فتتجلى مأزوميته في التوتر بين إرادة النظام والضغوط الفوضوية الخارجية. جنجر تمثل مأزومية عاطفية ونفسية دقيقة، إذ تصارع رغبتها في الأمان المادي والعاطفي مع ماضٍ مضطرب وانفلات داخلي، وتستخدم الكذب والمخدرات كآليات دفاعية، ما يجعلها شخصية مأزومة بين الهو والقيود الاجتماعية، متأرجحة بين الحرية والالتزام. أما نيكي، فيجسد مأزومية عنيفة، يتحرك وفق اندفاعات مكبوتة نحو الهيمنة والاعتراف الاجتماعي، مستفيدًا من القوة الجسدية والطموح، لكنه يواجه استحالة فرض سيطرته المطلقة، فتتقاطع نزعاته الفردية المكبوتة مع الفوضى المحيطة لتولّد صراعًا نفسيًا مستمرًا. تظهر مأزومية البطل في Casino على مستويات متعددة – نفسي، اجتماعي، وأخلاقي – مقدمًا دراسة متقنة للانفعالات المكبوتة، التوتر بين النظام والفوضى، والانهيار التدريجي للسيطرة الفردية ضمن عالم فاسد ومعقد، ما يجعل سقوط الشخصيات كشفًا للخلل الأخلاقي والاجتماعي الذي يهيمن على بيئة لاس فيغاس.

في عصابات نيويورك يبلغ مشروع سكورسيزي السينمائي ذروته،حيث يعود إلى جذور العنف في الولايات المتحدة، مقدّمًا صورة عن مدينة نيويورك في منتصف القرن التاسع عشر كعالم بدائي تحكمه العصابات والولاءات القبلية. ينظر أمير العمري إلى الفيلم كمحاولة لفهم “المدينة المؤسِّسة”، المدينة التي وُلدت من رحم العنف والفوضى والصراع على الهوية، يرى العمري أن أمستردام فالون يُظهر مأزوميته بشكل مركب، عاد إلى فايف بوينتس مدفوعًا برغبة الانتقام من بيل الذي قتل والده، لكن هذا السعي لا ينبع من رغبة انتقام بحتة فحسب، فجذره الرئيس تمزّق ذاتي بين الولاء للأب الميت والرمز الأخلاقي الذي مثّله، وبين التبني الرمزي من بيل كأب بديل. يمكن تفسير هذا على أساس نظرية يونغ للظل: فالون يواجه صراعًا مع المكونات اللاواعية لشخصيته -العنف، الرغبة في الانتقام، والميل نحو الهيمنة-التي يرفض إدراكها بشكل كامل، مما يولّد تمزقًا نفسيًا مستمرًا ويجعله عرضة للارتباك والهواجس الأخلاقية.

أما بيل الجزار، فتظهر مأزوميته في اندفاعه نحو الهيمنة والسيطرة ضمن بيئة متشابكة من الولاءات العصبية والضغوط القبلية. من منظور نفسي، يتصف بسلوكيات تدل على “الهو” النشط المهيمن، مع وعي محدود بالقيود الأخلاقية أو الاجتماعية، لكنه يتصرف وفق منطق البيئة التي تحدد مفهوم القوة والسلطة. فمأزومية بيل ناتجة عن تفاعله مع الواقع الاجتماعي التاريخي أكثر من كونها صراعًا داخليًا معقدًا، إذ تتشكل شخصيته من الصدام المستمر بين رغبته في السيطرة والقيود المفروضة من البيئة القبلية والعصابات المحيطة.

إنّ هوارد هيوز في The Aviator نموذج آخر للبطل المأزوم الذي يعيش في ظل وسواس قهري واضح يتمثّل في خوفه الشديد من التلوث والجراثيم، مما يفرض على حياته عادات صارمة وطقوسًا متكرّرة (كغسل اليدين بشكل متكرر إلى درجة الجرح) عند تعرضه لضغوط نفسية. ما يحدّ من حريته في التفاعل مع العالم، ويولد شعورًا بالغربة والانفصال النفسي عن الآخرين. كما أنّ صراعه الداخلي يتداخل مع هوسه بالكمال والسعي للسيطرة في مجالات الطيران وصناعة السينما، هيوز يسعى إلى إقامة نموذج شخصي مضبوط للغاية، سواء في أعماله كمهندس طيران أو صانع أفلام، لكن هذه السيطرة التي يريد فرضها داخليًا تلتقي مع خوفه اللاواعي من التلوث، فتُشكّل مزيجًا معقدًا يجمع الطموح بالصراع النفسي.

هذا الصراع يؤدي إلى عزلة متزايدة؛ ففي لحظات الذروة يُلتجأ إلى “منطقة آمنة خالية من الجراثيم” داخل منزله، مع نوبات قلق واضطراب تفوق قدرته على التعايش الاجتماعي الطبيعي.

يواصل أمير العمري في كتابه استكشاف تجليات البطل المأزوم في سينما مارتن سكورسيزي، مستعرضًا تطور هذه الشخصيات من جزيرة المصراع مرورًا بـذئب وول ستريت والراحلون، وصولًا إلى فيلمي الصمت والإيرلندي. ويبرهن العمري من خلال هذه النماذج على تنوّع مأزومية الأبطال، التي تتراوح بين الصراع النفسي الداخلي والتوترات الأخلاقية والتفاعل المضطرب مع البيئة الاجتماعية والسياسية المحيطة بهم.

يبحث الكتاب في استمرار مشروع سكورسيزي في تقديم شخصيات معقدة، تتفاعل فيها الرغبات الفردية مع القيود النفسية والاجتماعية، ما يمكّن من قراءة معمّقة للبطل المأزوم كشخصية تتشكل بفعل التفاعل المستمر بين الذات والآخر، والفرد والمجتمع، في سياقات تاريخية وفنية متنوعة للأفلام.

المدينة كائن عدائي لسكورسيزي نفسه

يعد الفضاء المكاني في سينما سكورسيزي حسب ماتناوله العمري عنصرًا مركزيًّا في بناء الشخصية المأزومة وعاملًا فعّالاً في صياغة صراعها الداخلي، إنّ نشأة سكورسيزي في حيّ إيطالي صغير في مدينة نيويورك منح المدينة دلالاتٍ شخصية قويّة في أفلامه، هذا المكان الذي ولد فيه تحوّل في أفلامه إلى منجمٍ سرديّ ونفسي كاشف للضغوط الاجتماعية ويعكس في الوقت نفسه انتماءه القبلي الممزق بين الهوية الإيطالية والإرث الأمريكي، فمدينة نيويورك هي المولّد الجذري لصراعات أبطاله واغترابهم العميق وصدامهم بين الذات والطموح أو بين الرغبة في الخلاص والانغماس في الفساد، سكورسيزي يحمل غضب نيويورك وعدائيتها معه في معظم أفلامه التي صوّرها خارجها.

إنّها كائن عدائي يفرض على الفرد اختبارًا دائمًا لقدراته النفسية والاجتماعية، كائنٌ نفسي واجتماعي، أو بالأحرى نصٌّ ثانوي ينخرط في الدراما الداخلية للبطل المأزوم، ويكرّس أزمته.المدينة في أعماله امتداد عضوي للشخصية، يحاكي وعيها، ويشتبك مع لاوعيها، ويعيد تشكيل مأزقها الوجودي. هذا الفضاء المكاني هو شريك وجودي للبطل، يفرض عليه وجوده، ويكشف نقاط ضعفِه، ويثير صراعاته الأخلاقية والنفسية.

تحمل المدينة عند سكورسيزي كما قدّمها العمري نظرة ازدواجية، هي مساحة الأمل والطموح (حيث يمكن للبطل أن يرتقي، أن يحقق حلمه، أن يفرض وجوده)، لكنها في الوقت ذاته فضاء الانهيار والفساد. وهذا التوتر الداخلي في البنية المكانيّة يعكس التوتر الاجتماعي، فمدينة نيويورك في أعماله رمز للرأسمالية المتوحشة، تلك التي تُضفي على المدن بريقًا خارجيًا لكن داخلها تنخرها الصراعات الأخلاقية والهوية القبلية والعنف. هي عدوّ لا مرئي، هيكلٌ يقيد النفس يفرض قواعده عليها ويغذي شعوره بالمأزومية، إنّها شخصيّة حيّة لها حضورها وفعاليتها، تحدد إيقاع الصراع، وتُعيد تشكيل “هو” البطل ووعيه، كما أنها فخّ ومسرح اختبار دائم.

الشارع، الكازينو، حلبة الملاكمة، أو الفضاءات المعزولة كما في فيلم جزيرة المصراع أو الطيار كلّها كيانات تتحمّل عبء السرد النفسي، وتقوم بدورٍ فاعل في صناعة المأزق. وتنسج شبكة من الضغوط التي تُختبر من خلالها الشخصية. أحياء نيويورك في شوارع قذرة تنطق بالاغتراب والاختبارات الأخلاقية، بينما تُشعرنا الشوارع الليلية في Taxi Driver بالعزلة والغضب المكبوت لترافيس، الحلبة في الثور الهائج مسرح التفريغ الذاتي، عنف نفسي يُظهِر الاحتكاك بين الرغبة في السيطرة والحاجة إلى الشهرة والقبول، بينما تتحول المطاعم والحانات والملاهي في الأولاد الطيبون إلى ساحة صعود وانغماس في عالم الجريمة، ثم إلى أماكن مُخيفة عندما يتراجع الحلم الأمريكي في Casino الذي يقدم لاس فيغاس كبيئة مبنية على وعود زائفة، مدينة مصنوعة لإخفاء الفساد. يعيد المدينة في (عصابات نيويورك) إلى لحظتها المؤسسة، كفضاءٍ ينبعث من العنف والهوية القبلية. يجعل من فضاء الطيران والمرآب والمكاتب في “الطيّار” امتدادًا لقلق هيوز. في حين تكشف المكاتب واليخوت والنوادي الخاصة في The Wolf of Wall Street عن جنون الازدهار المالي والزيف الأخلاقي. وفي Silence تتحوّل اليابان إلى فضاء اختبار ديني ونفسي.

المكان عند سكورسيزي يساهم في خلق البطل المأزوم بقدر ما يكشف عنه. تتبّعه الكاميرا ككائن حي، تُضيّق كوادرها، توسّعها تبتعد، تقترب، تعكس، وتُعمّق الشعور بالاختناق أو الامتداد، المدينة عند سكوسيزي شخصية تفرض ضوابطها وقيودها ولا تسمَح للبطل بأن يفلت منها بسهولة.

المواءمة

العمري يبني قراءته لسينما سكورسيزي على فرضيّة مفادها أن الشخصية لا تُدرَك إلا عبر الأنساق التعبيرية التي تتكشّف داخل الصورة، بحيث يتجاور التحليل النفسي مع التحليل السينمائي في مستوى واحد من مستويات إنتاج الدلالة. يتعامل العمري مع الاضطراب النفسي كبنية مُشخّصة تُصاغ عبر عمليات التشكيل السينمائي، أي إن الذات المضطربة تُُبنى عبر علاقة جدلية بين الكاميرا، والجسد، والفضاء، والزمن. وهذا ما يصرّ عليه سكورسيزي في تأليف سينماه، فالشكل السينمائي بالنسبة له جزءٌ من توليد المعنى، حركة الكاميرا، إيقاع المونتاج، بنية الصوت والفضاء البصري جميعها تتشارك في بناء الشخصية الدرامية، إذ تُوظَّف الصورة والصوت لصياغة وعي شخصي/ذاتي مكسور داخل المدينة أو داخل فضاءٍ مقيّد.

في هذا الإطار، يصبح تحليل الصورة عند سكورسيزي مدخلًا إلى ما يمكن تسميته “اللاشعور الأسلوبي” إذ تُعاد صياغة التوترات النفسية للشخصية داخل هندسة الفضاء، وفي الإيقاع المقطّع، وفي الانتقالات الزمنية المضطربة. إن لقطات Raging Bull بما تنطوي عليه من تباين حاد، وتضييق الإطارات لتحويل الحلبة إلى حجرة نفسانية؛ الإضاءة والظلال لا تعرض انكسار جاك لاموتا بقدر ما تُعيد خلق تجربته الإدراكية من الداخل. التقطيع الإيقاعي يجعل الضربات والحركات تفقد تسلسلها الطبيعي لتؤدّي دورًا في تفكيك استمرارية الزمن النفسي لدى الشخصية. الملاحظة الأهم، المشهد يُعيد بناء تجربة الانقسام الذاتي داخل هندسة الصورة.

زوايا الكاميرا المائلة في Taxi Driver تصنع مدينة مشوّهة كما يراها وعي البطل المضطرب فيتماهى الفضاء البصري مع بؤرته الإدراكية المضطربة. كذلك فإن تراكم الصور وتواتر الإيقاع في Goodfellas وCasino لا يمكن فصله عن منطق الانفلات الذهني الذي تحياه الشخصيات؛ فالمونتاج فيهما عبارة عن نظام نفسي ينقل لنا انهيار قدرة الشخصيّة على تثبيت الواقع.

يمنح العمري للغة السينمائية وظيفة تحليلية تساوي في أهميتها التحليل النفسي، فالصورة تكشف ما تعجز اللغة المحكية عن قوله، وبذلك تكون قراءة العمري للبعد النفسي قراءة سينمائية في جوهرها، تُعيد الشخصية إلى الصورة، وتنقلنا الصورة إلى البنية الداخلية للشخصية، ما يتيح فهم عالمها النفسي. في إعادة تركيب دلالي تجعل فهم البطل المأزوم مشروطًا بفهم لغته الفيلمية.

التجريب كأسلوبيّة انعكاسٌ لمأزومية سكورسيزي

يذكر العمري في قراءته ” أن مارتن سكورسيزي يُعرف بعنايته الفائقة بكلّ حركة وكلّ إيماءة، فهو يرسم أفلامه قبل تنفيذها لقطةً بلقطة” كما أنه يختار نصوصه بدقة ويبذل جهدًا استثنائيا في ترتيب مشاهدها، مستغرقًا الوقت الكافي لاختيار كل مشهد على حدة. ويغلب على أعماله “طابع التجريب في السرد والشكل، والبصمة الشخصية”

يميز سكورسيزي بين ضبط النص والتخطيط المتشدد من جهة، والانفتاح على العفوية أثناء التصوير من جهة أخرى، إذ يمنح مساحة واسعة للارتجال من قبل الممثلين، لدرجة أن هذه الخاصية تكاد تصبح سمة مميّزة في سياق أسلوبه الإخراجيّ.

إلّا أنّ قراءة أسلوبه السينمائي لا يمكن حصره بأنّ سكورسيزي مؤلف سينمائي مبدع، متأثّر بالعديد من المدارس السينمائية وفي مقدّمتها الموجة الفرنسية الجديدة، إذ أرى أنّ هناك تناقض يعكس هوسا بالتحكّم وميلا للعفوية وهما بالضبط السمتان اللتان تتجلىان في أبطاله المأزومين. من منظور نفسي، يمكن تفسير هذا السلوك الإخراجي على أنّه انعكاس لرغبة المخرج في السعي للكمال، وهو ما يتبدّى في طقوس إعادة التصوير والتجريب المستمر بالمشاهَد إلى أن يصل إلى “الصدق” المطلوب. إنّ القراءة الأسلوبية لأعماله لا تنفصل عن شخصيته أو عن موضوعاته، فأسلوبيّة سكورسيزي كمخرج تعبيرٌ عنه كإنسان، وتوظيفٌ لهذه الأسلوبيّة في خدمة البطل المأزوم بطريقة تكشف صراعه الداخلي وتعقيداته النفسية.

في بداية هذه القراءة، أشرت إلى القاسم المشترك بين سكورسيزي وأبطاله المأزومين، جميعهم شخصيات عالقة في ماضيها، جذر أزمتهم يكمن في الماضي. فماضي سكورسيزي يمثل له دافعًا مستمرًا للسعي إلى التميز وبلوغ الكمال، وهو سعي يعكس رغبته في إثبات ذاته أمام العالم والأمريكيين على وجه الخصوص: “ها أنا ذا، المخرج القادم من الشرق، أقدّم تجسيدًا للكمال الذي يصعب تحققه.” فالسعي لبلوغ الكمال لدى سكورسيزي امتداد هويّاتي متجذّر في شخصيته وماضيه، ينعكس في صياغة أبطاله المأزومين وفي أسلوبه التجريبي في السرد والمشهد السينمائي.

إنّ مأزومية سكورسيزي تتعدى حدود هويته الاجتماعية والثقافية، وتتسع لتشمل صراعاً دينياً–روحياً مع ذاته. فالتربية الكاثوليكية التي صاغت رؤيته الأخلاقية جعلته دائم الاصطدام بالأسئلة الكبرى حول الخطيئة، الفداء، والنعمة، وهي أسئلة تتسلل إلى أفلامه كسرديات فرعية أو كمناخ داخلي يثقل وعي أبطاله.

فأسلوبية الارتجال عند سكورسيزي التي تترك مساحة لعدم اليقين داخل المشهد ليست إلّا صدى لهذا الشك الروحي المتجذّر، تجسيد لعدم يقين أخلاقي وروحي يطبع مسيرته؛ كأن الكاميرا تسعى إلى الإمساك بلحظة “الحقيقة” المدفونة تحت جلد البشر وتناقضاتهم، تبحث عن إجابة لم تُصغ بعد، فأبطاله محاكاة لهذه الحيرة الدينية بملامح مأزومٍ يحدّقُ في هاوية ذاته ولا يعثر إلا على مزيد من الأسئلة.

هذا الصراع الروحي يترافق مع سخط واضح تجاه الواقع الأميركي نفسه. الذي يقدّم وعودا برّاقة لا تتحقق ويخفي تحت سطحه منظومة عنف بنيوية، فالمدن في أفلامه فضاءات خانقة، تُظهر هشاشة السرديات المشرقة عن الحلم الأميركي. ومن خلال التجريب والارتجال يكسر هذا “الانسجام الوهمي” الذي يروّج له المخيال الأميركي.

التجريب والارتجال عند سكورسيزي امتداد لذات متمرّدة، مأزومة ممزّقة بين أصولها وهويتها، وإيمانها وشكّها، وبين تطلعاتها السياسية ومحدوديات الواقع. وهذه الذات بكل تناقضاتها، تنتجُ بدورها “البطل المأزوم”، شخصية تعيش في فوضى داخلية وتتشبث بقدر من النظام، تميل للعنف لكنها تبحث عن الخلاص، تطلب الكمال لكنها تُدرك استحالته.

البعد الديني-الروحي قوة محرّكة في سينما مارتن سكورسيزي

تناول أمير العمري البعد الديني-الروحي في سينما سكورسيزي كمحرّك للصراع النفسي والأخلاقي للشخصيات ومؤطّر للعلاقات بينهم. هذه الرؤية تستند إلى خلفية المخرج الإيطالي-الأمريكي، حيث شكلت نشأته في حي إيطالي بنيويورك وتربيته الكاثوليكية الصارمة أساس وعيه. فالتعرّف المُبكر للقيم الدينية، والطقوس، والشعور بالذنب، إضافة إلى بيئة المهاجرين المشحونة بالتقاليد والولاء الأسري، شكّل إطارًا أخلاقيًا وروحيًا صارمًا يعيد إنتاج نفسه في أعماله ويمنحها نسقًا رمزيًا مركزيًا.

تجلّى هذا الصراع الداخلي للشخصيات بين الرغبة والانتماء الأخلاقي. في أعمال سكورسيزي المبكرة مثل Who’s That Knocking at My Door وMean Streets، حيث يظهر الشعور بالذنب الكاثوليكي كعامل هيكلي يحكم مسار العلاقات العاطفية ويولّد التوتر الدائم بين الطهر والرغبة. إذ نجد أنّ الكنيسة تمثل “أنا عليا” تُعيد إنتاج الانقسام الداخلي للشخصيات، وتؤطر خياراتهم الأخلاقية.

إلّا أنّ لهذا الصراع أبعادًا جسدية وروحية في Raging Bull، كأنّ الحلبة في هذا الفيلم فضاء شعائري، والعنف طقس تطهيري يُظهر كيف تتحوّل الرغبة والعقاب الذاتي إلى وسيلة للتواصل مع البعد الروحي.

في Taxi Driverيجسد ترافيس بيكل نموذج “المخلّص المأزوم” الذي يبرر العنف ويعتبره وسيلة للتطهير من فساد المدينة. وهنا نرى الدين كقوة دافعة للأفعال والخيارات المأساوية، ما يبرهن على صلة البعد الروحي مباشرة بمسار الصراع الدرامي.

وفي Goodfellas، تتحوّل العصابة إلى مؤسسة موازية للكنيسة، بطرائقها، وطقوسها، وقوانينها، حيث تفرض نظامًا أخلاقيًا يعيد إنتاج منطق الالتزام والذنب والتضحية، فيما يحاصر الأفراد بمنظومة رمزية لا تقل صرامة عن المؤسسة الدينية.

هذا ما يُظهر أن المرجعية الكاثوليكية لدى سكورسيزي ليست محصورة في الطقس الديني، فأحيانًا تُعاد صياغتها في سياقات دنيوية تُحرّك الصراع النفسي والاجتماعي للشخصيات.

يبلغ البعد الروحي أقصى تعقيده في أعماله الدينية المباشرة مثل فيلم ” إغواء المسيح الأخير ” وفيلم الصمت” حيث يستعرض سكورسيزي الصراع الداخلي للمسيح بين الإيمان والإنسانية، فيقدّم شخصية حقيقية تتأرجح بين القداسة والرغبة، مع إبراز معنى التضحيات الفردية والخلاص من خلال تجربة روحية مركّبة. وفي الصمت، يختبر اليسوعيون إيمانهم في بيئة ثقافية معادية، حيث ينقلنا المخرج من تجربة دينية إلى مواجهة داخلية عميقة للذات وصورتها عن الإيمان، وليس مجرد مقاومة خارجية للاضطهاد.

ويمكن مقاربة هذه البنية المعقّدة عبر عدّة نماذج في التحليل النفسي حيث يُقرأ هذا التوتر حسب فرويد كصراع حاد بين الهو المندفع والأنا العليا المتديّنة، فتتمظهر الرغبة والذنب في صور العنف والانهيار، في حين تشكّل الرموز الدينية عند يونغ مستودعا للأرشيفات النفسية والظلال المكبوتة، فيتخذ العنف شكل مواجهة مع “الظل” الذي يحاول الأبطال تطهيره أو احتواءه؛ وحسب لا كان يبرز الدين كنظام رمزي شامل يحدّد موقع الذات داخل قانونٍ لغوي-ثقافي يشكّل الرغبة ويضبط حدودها.

فالبعد الديني- الروحي في سينما سكرسيزي ينظّم علاقة الأبطال بذواتهم وبعوالمهم، ويمنح صراعاتهم طابعًا وجوديًا تتبلور عنه أسئلة الخطيئة والخلاص والهوية كقوى محركة للحبكة وللانهيارات النفسية والروحية معًا.

أزمة المبدع وأزمة الناقد

لا يمكن فهم قراءة أمير العمري لأعمال سكورسيزي بمعزل عن أزمته الشخصية كناقدٍ عربيّ يعيش بدوره نوعاً من الاغتراب المركّب، اغتراب جغرافي في المنافي، واغتراب ثقافي نتيجة الصدام مع الواقع العربي السياسي والاجتماعي، وهوياتي بسبب التوتر بين حسٍّ تمرديٍّ رافض، وبين ارتباط وجداني بالعالم العربي لا يستطيع الانفكاك عنه. هذا التوتر يتجلى في كتابته نفسها، فعلى الرغم من انغماسه في فضاء عالمي، وانفتاحه على السينما الغربية، فإنه ما زال يكتب باللغة العربيّة موجّهًا خطابه إلى القارئ العربي تحديدًا. إنّ هذه المفارقة تكشف عن حركة مزدوجة، حركة ابتعاد نقدي وفكري عن السياق العربي وما يمثّله من انسداد أفق وقمع وتشوّهات، وحركة عودة مستمرة إلى هذا السياق، وكأنّه يبحث عن طرق لإيقاظ وعيه أو على الأقل مساءلته، فالعلاقة بين الناقد وفضائه العربي تنبع من منطقة وسطى تتداخل فيها ذاكرة الثقافة العربية مع رؤية نقدية تكوّنت في فضاء أكثر تحررًا وانفتاحًا.

يظهر في كتابات العمري أثر هذا التوتر الوجودي؛ فقد خرج من المجال العربي سياسيًّا واجتماعيًّا، لكنه بقي متصلاً به عبر اللغة وما تحمله من إرث قيمي.

بهذا المعنى، يمكن النظر إلى العمري كناقد يعاني من أزمة هوية ثقافية قوامها: الانتماء والانفصال، القطيعة والحنين، التمرّد والارتباط.

وهي أزمة تقود نصّه النقدي نحو حيوية خاصة، لأنّ رؤيته لسكورسيزي لا تأتي من موقع المراقب البارد، إنّما من موقع شخص يختبر في ذاته ما يشبه الحالة التي يتحدث عنها وهي الوقوف على الحافة.

العمري يرى نفسه من خلال سكورسيزي، فكما ينتج سكورسيزي شخصيات مأزومة تهرب من مجتمعها دون أن تفلت منه، يكتب العمري عن واقع يريد تجاوزه دون أن يستطيع مغادرته، كلاهما يتحرك ضمن دائرة مضطربة تترواح بين الرغبة في الانعتاق والعجز عن الفكاك.

وبذلك يصبح كتاب العمري قراءة لأزمة سكورسيزي، وفي الوقت ذاته تجليًّا غير مباشر لأزمته هو، أزمة الناقد العربي في زمن الانكسار السياسي، والضياع الثقافي، وصراع الهوية في المنافي.

يمتاز كتاب أمير العمري “مارتن سكورسيزي، وسينما البطل المأزوم” بقدرته على الجمع بين متعة القراءة وإثراء المعرفة النقدية في آن واحد، إذ يشبه عملًا روائيًا متكاملًا يتألف من سبعة عشر فصلاً، وفي الوقت نفسه يقدم مادة تعليمية شاملة، تغطي جميع محطات إنتاج سكورسيزي منذ نشأته وحتى فيلمه الأخير “الإيرلندي”. يتناول العمري في تحليله تفاصيل اختيار المخرج لنصوصه، معاناته مع شركات الإنتاج، حرصه على إبراز بصمته وهويته الشخصية في أسلوبه السينمائي، اختياراته الموسيقية وتوظيفها كمكوّن أساسي في تكوين المشهد، وتأثره بمخرجيين آخرين. كما لم يغفل العمري عرض وجهات نظر أبرز النقاد في زمن صدور كل فيلم، ما يثري القارئ بسياق نقدي تاريخي ومعرفي متكامل. هذا الجمع بين السرد الروائي والتحليل النقدي يجعل الكتاب مصدرًا قيّمًا للمشتغلين بالسينما، وللمهتمين بفهم العلاقة بين الهوية الشخصية للمبدع، والضغوط الإنتاجية، والخيارات الإبداعية التي تحدد مسار أعماله. صدر الكتاب عام 2022 ضمن السلسلة المعرفية من مهرجان أفلام السعودية بالتعاون مع دار رشم للنشر والتوزيع.

نهى سويد