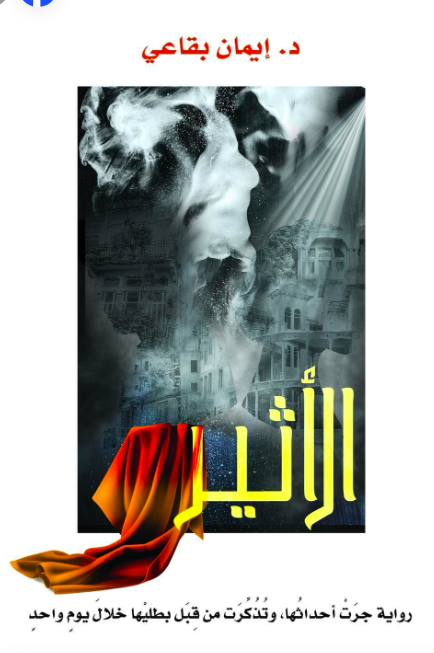

هل هو (الأثير) الأغلى في القلب، أم هو (الأثير) الذي ينقل صوتَنا ويحفظه في ذاكرة الكون؟

هل هو (الأثير) الأغلى في القلب، أم هو (الأثير) الذي ينقل صوتَنا ويحفظه في ذاكرة الكون؟

من الإهداء، نستشفُّ أننا أمام رواية ذات أبواب ونوافذ مفتوحة بترحيب سلِس، ناعمٍ، ليِّنٍ، وحقيقيٍّ وموثَّق على الإرث الثَّقافي اللُّبناني الأصيل، ومن هنا قلتُ إنها “رواية لبنانية جدًّا“.

تبدأ الرِّواية بخطوات هادئة مثل سيدة تعبر الطَّريق بهدوء الفلاسفة وأناقةِ الأميرات إلى موعد مُغرِقٍ في القِدَم والجِدَّة مع توأم الرّوح منتظِرًا كان أو منتَظَرًا، وإن شكّ القارئ– بعد قراءة قصتهما قراءة متأنِّية– بإيمانَيهما المتطابقين بشأن هذه التَّوأمة، فالتَّوأمة غير مطروحة للمناقشة أو التَّفاوض حتى من قِبَل أحدهما.

وتتناول الصفحات الأولى، بانسجام عذبٍ في السِّياق السَّردي، تاريخَ المسرح اللُّبناني وسردًا، عبر الحوار الشَّائق عن أسماء ولوحات وأفكار متعلقة به بأسلوب سَلِس، لا يخلو من مُزاح بطل الرّواية (الأثير)، الفَكِه بطبيعته، القادر على تحويل أعتى المواقف التّراجيدية، بذكائه المفرط وثقافته الواسِعة، وإرثٍ جينيٍّ إلى مواقفَ كوميديَّة يمكنُ أن تُضحِكَ مُشاهِدَها إن لم يكنْ هذا المُشاهِدُ هو (الآخَر) الذي يدعوه بـ(الأغلى)، فيستقبل محبوبته (الأغلى) بسعادة غامرة تسمو إلى مستوى الرِّضا الرُّوحي ونعيم التَّأمل المتقطِّع المتجِّدد السَّامي، دائرًا حولها كفراشة تطير، وتغني، وتصفِّق، وتعاتِب، وتهدِّد، وتعاقِب، ثم تعتذر، وتتمسك بالزَّائرة بشغف “مهضوم“، ساحر، لا يُمكن لسيدة بمواصفات البطلة إلا أن تُغرَمَ بها رغم شَطَحاتها.

أما العين السينمائيَّة، فتتيح للقارئ وصفًا تفصيليًّا للأمكنة بلغة أنيقة مُشْمِسة، مُشْبَعة بالحب والحنين، تلوِّنها ريشة فنّانة انطباعية، ويؤكدها الحقل المعجمي للألوان: “البيضاء، الأسود، أحمر وأصفر، البنيّ، الأصفر الكناري، الحمراء الكاردينالية، زيتيّ…”

أما الجمل الاعتراضيَّة، فليسَتْ عبثًا، بل وُجِدَتْ ترفو المعنى في وعي القارئ، وتكمِل المشهد.

وترصِّع العامِّية اللُّبنانية الجُمَل في مقدمة “سَعَقْلِيَّة“: مُحْتَفِيًا بها، مُستعيرًا– كعادَتِه في كلِّ مرةٍ يلقاها مذ التقيا أوَّلَ مَرَّة– عبارتَه من ديوان (رِنْدَلى):

“هَلا هَلا، بِهِ بِهَا، بالجَمَالْ!“،

بعدَ مقطَعٍ شعريٍّ فصيح للشَّاعرِ نفسِه همسَهُ في أذنِها:

“وقربُكِ لي معبدٌ لا يُمَسُّ!“.

كذلك تُرَصِّعُ العامّيَّةُ اللُّبنانيةُ جُمَلَهما خلال الحوارات: “زِنْخَة، مَهْضُوم، الحَرْكَشة…“، “يعني ما بْيِسْوا مطرحْها (أدوات المَسْرَح ولوازمه وملابسه)، يللي هيي أقلّ زَناخَة؟“، “العَجْقَهْ“، “كِلُّنْ يعني كِلُّنْ“، “فِسْتَيْكِهْ، التَّتخيتِهْ، العرزال، الدَّارَ البَرَّانيةَ، المَعْبُورَ، الفلافل، الطَّرَطُور، الرّز بحليب، حساء العدَسِ، أو الشّيشبَرَكْ، أو المفتَّقة…“، “مِتْل خَطِيِّةْ“، ووجهه “كأنو داعِسْ عليه مار مطانوسْ بحصانه“، وقولها: “أنا ما بِتِّصِلْ بِحَدا!“، وردُّهُ الغاضب مستعيرًا من أغنية فيروز: “أنا مِشْ حَدا!”

وتتدخل أغاني (فيروز) للتَّخلُّص من عبءِ المصارحة، ولتؤكد حضورَ أغنياتِها في اليوميِّ اللبنانيّ المعيوش، فيرنِّمُ في موقفٍ مُرتَجَلٍ، بصوتٍ مُنْهَكٍ أغنيةَ (فيروز–زياد– جوزف حرب)، معتذرًا عن عدم وجود عُودِهِ معه:

“زعَلي طَوَّلْ أنا ويَّاكْ…“

فيستعينُ بخلاصَةِ كلماتِ (جوزِف حَرْب) ذاتها، مُرَنِّمًا بصوتٍ أكثر إنهاكًا:

“كإِنَّكْ حبيبي،

إِنْتَ وعينَيْكْ،

هَلَّقْ فِلَّيْتْ!”

على أن “التّراشق بالأغاني اللبنانية” بوجود الطّرفين المُتنازِعَيْن أولَ الرواية، ينتقلُ– في غياب أحدهما– إلى نوعٍ آخرَ تَحْتَ بيت المحبوبة آخِر الرواية، حين يعود البطلُ، كما يعود دائمًا بعد سنواتِ غيابٍ، ليلعب دورَ البطل المنقذ ساعة يشاء، لا ساعة تشاء، فإذا بورود بيضاءَ خطر لي أن أدعوها “ورودَ النّوايا الصّافية” مُوقَّعة من (بابا نويل) حينًا، و(كيوبيد) حينًا آخر، وإذا بأغانٍ خطرَ لي أن أدعوها “أغاني النّوايا الصّافية” يخطط فيها البطلُ لاستبدال أغنيتي (لويس أرمسترونغ) بما يتناسب ومخططاتِه الإنقاذية الطّارئة السّرّية، إلى جانبِ تكريس حبه من خلال أغنيتي التي أحبها besame mucho، والقادرة، لو قُدّمَت لامرأة قررت المغادرةَ قررًا لا عودة عنه، أن تعود، فإذا بالأوراق تختلط، وإذا بالبطل يحوِّل لحظات الانتظار الثّقيلة قبالة شبَّاكها– ببراعته المعهودة– إلى أجواء هزلية، تهريجية، لا تقف عائقًا أمامَ المخطط، بل ربما ساعدت على تفتُّق ذهنه به، فيؤتي أُكْلَه، من غير أن يهتم– كالعادة– بالزّمان الذي لا يعترض على تلكُّؤه أو تلكّؤها أو تلكُّؤهما معًا.

والمدهِشُ خلال الرِّواية تلك القدرة الشَّفيفة على اسْتقراء نفسية (الأثير) وروحِه وفكرِه وسلوكِه وكأنه سيرة ذاتيَّة في كتاب مفتوح، لم يُبْقِ من شخصيَّتِهِ أية علامة استفهام.

وتستعيد الراوية، عبر المونولوج المتبادل، ذكريات وتفاصيلَ مفصلية في حياتهما، بنفحات شاعريَّة حزينة، وتبقى النِّهاية مفتوحة على احتمالات شتى، أكثرها منطقًا– على ما أظن– أجواء المراوحة الأقرب إلى إبقاء قصتهما تحت عنوان: قصة شغَف تبث الطمأنينة شبه الثابتة، ولا تهدد بانهيار دراماتيكيّ يدمر الطَّرفين اللذين لعبت هشاشة عمرَيهما، في ذلك اليوم السّردي الطّويل، دورًا في محاولة إنقاذ قصتهما.

والروايةُ بيروتيَّة بشخصياتها، بأحيائِها، بشوارعِها، بمطاعِمِها، بذكريات الحرب الأهليَّة؛ وتحضر (ثورة 17 تشرين)، وكذلك (تفجير مرفأ بيروت في 4 آب 2022(، والنِّظام السِّياسي الفاسد.

(جائحة كورونا) حاضرة أيضًا (الكمامة، البقاء في البيت، العمل on line…)

أما العبارات، فحافلة بالنُّعوت التي تمطر مع المشاعر لوصف الزَّمَنِ العاطفي “السنوات الراكدة، المنقوصة، الباهتة، المبهمة، الضَّجرة، القلقة، القارسة… فارض العقوبات، هادم الملذّات… “، أو لاكتمال المعنى، فـ(الأثير) و(الأغلى) شخصيتان تبحثان عن الكمال دومًا في زمن يندر فيه حتى أن تجد نصفك الذي يشبهك.

إنها قصة حب بين مثقفَيْن ثقافة رفيعة، محاطة بظروف عائلية معقَّدَة، معقَّدة ضمن سيمفونية سرديّة لحياة امرأة تقودها بحنكَة المايسترو ووعي عالِم النَّفس، فتسبر أغوار نفسها وقلبها وأغوار الآخَر الذي يختصر وجودُهُ– قريبًا كان أو بعيدًا– ماهية السّعادة العميقة التي قد تعادل الجزء الموازي لها رغم كل المسؤوليات، فتتمتع بهذه الاكتشافات وتسجِّلها، تسجِّل حتى زمن القُبلة: “دقيقتين وبضع ثوان…“.

أما البطلَةُ، فكانَ لها معي بالذّات شأنٌ آخر، فهي تشبهُني بقدر ما أشبهها، وتشبه أجوائي أجواءَها: الجدَّات، والأمهات، والبيوت، والروائح، والتَّفاصيل…

ومن هنا، طلبتُ من صديقتي (إيمان) التي ربطتني بها صداقة مكثَّفة ووثيقة لم تخلُ يومًا من تبادل رسائل إنسانيّة، ثقافيّة، فكانت تفاجئني بكتب ترسلها لي إلى بريدي الإلكتروني، وفعلتُ هذا، مرسلةً لها معاجمَ وقصصًا ورواياتٍ كنت أختارها لها مما تحب من قصص الأطفال والناشئة التي تكتبها، وكأنني أرسلها لنفسي، طلبتُ منها أن تعيد إرسال روايتها لي من جديد لأنني أريد أن أكتب عنها، بل عنّي أنا الباحثة عنّي.

هذه البطلة التي يناديها أثيرُها (الأثيرُ) بـ(الأغلى)، تكادُ تكونُ أنا، وقد أخبرتُ صديقتي (إيمان) بهذا، ولعلَّها فوجِئَـت، ولا أعرفُ إن كانتْ ستتأكد مِنْ التَّشابهِ الكبير بيننا، إن لم يكن عاجِلًا، فآجلًا، ولستُ أعرف متى بالضَّبط، فالزَّمان ينزلقُ من بينِ أصابعي بسرعة لم أتوقعها، ولم أكن أعدّ لها أصلًا!

البطلةُ مثلي: حرَّةٌ كعصفورةٍ زرقاءَ بجناحينِ قادرين على الطَّيران بعيدًا إلى مدنٍ أخرى بحثًا عن حلم الكتابة وتحقيق الذاتِ، من دون أن تكلف نفسها عناء تَرْكِ خبر يدلُّ على مكانها أو زمانِها لمن تصرُّ أنه (أثيرُها).

ولمَ تفعلُ، وحالُ مراوحَةِ قصتِّها معه وموارَبَة بابها غير المفتوح وغير المغلق حتى آخر كلمة منها تسمح لأحدِ البطلينِ، أو لكليهما معًا، بهامشٍ كبير من “الحَرَد الجميل” الذي ينتهي بأغنية وعتاب سَلِس وعودة الشَّغَف إلى ما كان عليه، بل أكثر عمقًا.

و(البطلةُ) كما (البطلُ) أيضًا: مثلي، يقفزانِ برشاقةٍ إلى جذور العَائلة– الأصْل، حيث أجد جدة مثل جدتي يتعلق البطل بها وبحكاياتها ويؤمن حتى بخرافاتها، وأجد– يا لَلغرابة– “تتخيتة” مثل تتخيتةِ جدة (الأثير)، وفيها مثل ما في “تتخيتتهِ“: كتب ومجلات وقصص، فأكاد أشم رائحة خبزها وقهوتها وشايها وزعترها الذي طالما رافقتُها لقطفه من الحقول، وكذلك أشمّ رائحةَ ماء زهرِها، وأكادُ “أتشبثُ بتلابيبها، أُقبّل وجنتيها، أتوسل إليها، أخبئ حذاءها…“، وأتمنى أن أبقى وتبقى “كي تبقى الحياةُ قليلًا من الوقتِ بعدُ، فلم ينتهِ حديثُنا بعدُ!“

وذكَّرتني هذه “التَّتخيتة” التي وددتُ لو أحمل قلمي وأكتب عنها أكثر فأكثر، شِعرًا ونثرًا، كي لا تُنسى، أنني قرأتُ فيها “أول الرواياتِ، حيث عثرتُ على كرتونة…يا لَلفرح! وكانت أول روايةٍ قرأتُها– ولم أنزل قبل إنهائها– (ميشيل ستروغوف) لـ(جول فيرن)، وفي اليوم التالي (جبران)… و(جبران) لديه ذلك الأسلوب الرسولي المضيء الذي يتغلغل في قلب القارئ الغضّ.

أجل، الغضّ، لأنّ هذا القارئَ سوف يشعر بالجوع بعد أن يقرأ (جبران)، وهكذا سوف يعثر على (نيتشه) مثلًا أو (نيكوس كازانتزاكيس)، لكن (جبران) و(الأمير الصغير) يذكراننا بقراءاتنا الأولى وطفولتنا.“

نعم، كنتُ كلما ذهبت إلى بيت جدتي، أتابع الكتب…وهكذا أصابني هوس القراءة.“

ولا أنسى “(ذئب البوادي) لـ(هيرمان هيسه) بالعربية، ثم بالفرنسية: بالتسلسل: (مدام بوفاري) لـ(فلوبير)، و(الغريب)، و(السقوط) (ألبير كامو)، و(موت عذب جدًّا) لـ(سيمون دو بوفوار)، وكل روايات (أونوريه دو بلزاك)، و(إيزابيل) (أندريه جيد)، وخيّمتُ تحت أجنحة (نيتشه) الذي قلتُ عنه إنه أجملُ المجانين، سواء كان فيلسوفاً أم مجنونًا،

وسيبقى أجمل مَن “هذى” ومن “هدى“، فصار رفيق الليالي هو و(غاليانو)، و(دوستوفيسكي)، و(كازانتزاكيس)…”

وكان من حُسْنِ حظي، ويا لَمحاسن الصُّدَفِ، أنني حيثما ذهبْتُ لدى أقاربِنا، وخاصة جدتي، كان هناك مكتبة عامرة بالكتب والمجلات، فكنتُ أنزوي فيها وأنسى نفسي.

نعم، أعادتني الرِّوايةُ بحبٍّ إلى الأسرة– الأصل، إلى الأم، والأب، وتلك الذكريات البعيدة– القريبة. ولعلَّها حملتني برفقٍ على بساط الريحِ إلى حيث “اللّا غربة“، إلى الانتماء الثَّقافي الذي حملتُه معي وظللتُ أتلوه سنواتٍ، فلديَّ “جبران، ميخائيل نعيمة، سعيد عقل، مارون عبود، أنسي الحاج، صلاح ستيتية، ولديَّ أيضًا فيروز، شمس العالَم والقلوب…”

أعادتني الرواية إلى رائحةِ (بيت العائلة)، أو (بيت الجد)، حيث البطلة وكلّ مَن التحقَ بها، ومَن “خطَفَتْه” مِن أفراد عائِلَتها بفخرٍ، أقامَ في ذلك المكان الذي يذكرني بنهاية مسرحية (فيروز): (لولو)، أي العودة إلى الجذور، حيث لا انتماءَ إلا إلى الأرض والأشجار والنباتات حتى صارتْ شغفي في هذه “القارَّة العجوز البعيدة” التي أخبرت صديقتي (إيمان) أنني أتمنى– لو أُعطيَ لي مزيد من الوقت– أن أكتب تفاصيل كثيرة على شكل رواية تحت عنوان: (هُدهُد في أرض العجائز)، خاصة وأنها تعرف– من خلال رسائلي اليوميَّة لها، على مدار الساعة– كل المصاعب التي يعانيها المريض خاصة في ردهات المستشفيات، والتي لا تشبه الصُّورة التي تُنقَل عنها إلى مَن لم يخض التّجربة كما خضتُها وغيري على حقيقتِها.

وكأنني، إذْ أزرع نباتات أرضي الأم حولي، أنادي الانتماء أن يأتي إليّ ويأخذني إلى أحضانِهِ، إلى أحضان أمي وأبي وإخوتي، وجدتي التي “يتَزَوْبَعُ الهواء، فكأنَّ الشمسَ رغيفٌ في يدِها، وكأن قهوتَها توقظُ العصافير لصلاةِ الفجر“، كأنني أنادي عينيها النّجمتين كي ترتلا “قدّاسَ حنيني” لأعود إلى منزل الشّوق، إلى إلفة بيت الذاكرة الطفولية التي أنهضتها الروايةُ من أعماق الذاكرة.

في (الأثير) كأنَّنا ندخل إلى المدينة الفاضلة، لا نسمع فيها لاغية، فكل شيء يسبح بالزُّرقة الأثيريَّة اللانهائية الحالمة التي أعشقُ، بـ“سوريالية الموج ودوار البحر اللذيذ“، في عالم محلومٍ به.

شكرًا، صديقتي (إيمان)، لأنكِ أعدْتِني– في هذا الزمن البخيل البارد– إلى نسخة طفولتي ومراهقتي، إلى حضن أمي وأبي وجدتي وعائلتي، إلى الذكريات التي نعتقدُ أن بإمكاننا أن نستبدلها بأحلى، فإذا لا أحلى!

الكاتبة: د. هَدِيَّة الأيُّوبي

شاعِرةٌ لبنانيَّة وناثِرَةٌ وأُسْتَاذة جامعيَّة ومُتَرْجِمَة وحائِزة على دكتوراه دولة في الأدب العربي المعاصِر والفرنسي والتَّرجمة. عاشَتْ ودرَّسَتْ ونشرَتْ كتُبَها وأبحاثَها في لبنان، ففرنسا.

تقولُ:

“ليسَتِ الكِتَابةُ مِهْنَتي، بل مِرْآتي الحقيقيَّة“، فهِيَ “أسئلتي أمَام الكَوْن والوجود، وصَرْخَتي في وجْهِ الظُّلْم والخَراب والشَّرِّ“؛ لذا، فلسْتُ هاويةَ شُهْرةٍ، بل مُرسِلةَ رسائلَ صِيغَتْ على شكلِ قَصَائدَ وُلِدَت كلُّها “في لَحْظَةِ دُفْقَةٍ شُعورية“، لا تلبَثُ أنْ تُشَذَّبَ– حينَ أقررُ نشرَها– “بمِقَصِّي الجَمَاليّ، وليس التَّجميليّ“، وتُرسَلَ إلى مُنتَظِريها “في لحظةٍ تاريخيَّة مُعَيَّنة“.

4\9\2024

أعادتني الرواية إلى رائحةِ

أعادتني الرواية إلى رائحةِ