لم تعد الكتابة اليوم تُمارَس في فراغٍ أنطولوجي، ولا تُنتَج داخل عزلةٍ وجودية كما كان الشأن في الأزمنة التي كان فيها الكاتب يواجه الصفحة البيضاء بوصفها امتدادا لقلقه، ومرآةً لوعيه، ومجالا لتجلّي فردانيته. لقد انتقلت الكتابة في زمن الخوارزميات، من كونها تجربة ذاتية كثيفة، تنبثق من احتكاك الذات بالعالم، إلى ممارسة محاطة بشبكات غير مرئية من التنبؤ والتوجيه والاقتراح والتصنيف والتسليع. صارت الكلمات تُكتب تحت عينٍ رقمية لا تنام، تُحصي النقرات، وتراقب زمن القراءة، وتقيس التفاعل، وتعيد ترتيب المعاني وفق منطق الاحتمال الإحصائي لا وفق منطق التجربة الإنسانية.

في هذا السياق الجديد، يُطرح سؤال الحرية لا بوصفه ترفا فلسفيا، بل باعتباره سؤالا تأسيسيا يمس جوهر الفعل الكتابي نفسه: هل ما تزال الكتابة فعلَ حرية؟ أم أنها تحوّلت على نحوٍ خفيّ إلى وظيفة داخل منظومة تقنية كبرى تُعيد تشكيل الذوق وتوجّه الخيال وتُقنّن التعبير؟.

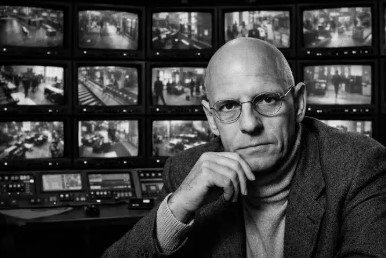

كان ميشيل فوكو يرى أن كل خطاب يولد داخل نظام من القيود، وأن ما نعتبره “حرية التعبير” ليس سوى مساحة محدودة داخل شبكة كثيفة من آليات السلطة والمعرفة. غير أن ما لم يكن يتصوره فوكو، أو لم يعشه على الأقل، هو هذا الشكل الجديد من السلطة: سلطة الخوارزمية. فهي لا تمارس القمع المباشر، ولا تُصدر الأوامر الصريحة، بل تعمل عبر الإغواء والتيسير والاقتراح وتشكيل الأفق الممكن للمعنى. إنها سلطة ناعمة، لكنها عميقة، تُعيد هندسة الرغبات قبل أن تُقيّد الأفعال.

الكاتب اليوم لا يكتب وحده. يكتب دائما بحضور خفيّ لخوارزميات الترتيب ومحركات البحث ومنصات النشر ومعايير الانتشار، وإيقاع التفاعل. يكتب وهو يعلم — أو يشعر على الأقل — أن نصه لن يُقاس بقيمته الفكرية فقط، بل بعدد المشاهدات وسرعة التداول وقابلية الاقتباس، وإمكانية التحويل إلى “محتوى”. وهنا يحدث التحول الأخطر: تتحول الكتابة من ممارسة تأملية إلى أداء، ومن خطاب يبحث عن الحقيقة إلى منتَج يسعى إلى الرواج.

وقد نبّه فالتر بنيامين مبكرا إلى أن استنساخ العمل الفني تقنيا يُفقده “هالته”. واليوم لا يقتصر الاستنساخ على الصورة أو الصوت، بل يمتد إلى اللغة نفسها. فالنصوص تُعاد تدويرها، والأساليب تُحاكى، والأفكار تُضغط في قوالب قصيرة قابلة للاستهلاك السريع. إننا نعيش زمن “فقدان هالة الكتابة”، حيث لم يعد للنص تلك المسافة المقدسة التي تفصل بين الكاتب والقارئ، بل صار جزءا من تدفق لا نهائي من العلامات.

في هذا الفضاء، يتعرّض الكاتب إلى نوع خاص من الاغتراب. ليس اغتراب العامل عن نتاج عمله كما وصفه ماركس، بل اغتراب الكاتب عن لغته. إذ تصبح اللغة بدل أن تكون أداة كشف، وسيلة تكيّف. يختار الكاتب مفرداته وفق ما تفضله الخوارزمية، لا وفق ما تقتضيه التجربة. يختصر الجمل، يخفف العمق، يجنح إلى الإثارة، لأن ذلك ما “يعمل” في المنصات الرقمية. وهكذا تتسلل البراغماتية التقنية إلى قلب البلاغة.

كان هايدغر يرى أن اللغة هي “بيت الكينونة”. لكن أي بيت هذا الذي تُعيد تصميمه الخوارزميات؟ أي كينونة تلك التي تُختزل في بيانات؟ حين تُصبح الكلمات مجرد وحدات قابلة للمعالجة الحسابية، نفقد شيئا أساسيا من بعدها الوجودي. فاللغة ليست مجرد نظام إشارات، بل هي أفق انكشاف العالم. وإذا كان العالم اليوم يُقدَّم لنا عبر واجهات رقمية مصفّاة، فإن وعينا ذاته يصبح مفلترا.

الذكاء الاصطناعي في صورته المعاصرة لا يكتب لأنه يشعر، ولا لأنه يتألم، ولا لأنه يبحث عن معنى. يكتب لأنه يحاكي أنماطا إحصائية مستخلصة من ملايين النصوص. ومع ذلك فإن قدرته على إنتاج نصوص متماسكة وسلسة تضع الكاتب البشري أمام مرآة مقلقة: ما الذي يميّز كتابتي عن كتابة الآلة؟ أهو الأسلوب؟ أم التجربة؟ أم النية؟ أم الألم؟.

هنا يعود سؤال الحرية بوصفه سؤال المعنى. فالحرية ليست مجرد القدرة على الاختيار بين بدائل، بل هي — كما عند سارتر — تحمّل مسؤولية المعنى في عالم بلا ضمانات. والكتابة هنا ليست نقل معلومات، بل موقف وجودي. إنها إعلان عن حضور ذات تفكر وتشعر وتخاطر بكلماتها.

غير أن هذا البعد الوجودي يتآكل حين تتحول الكتابة إلى ممارسة خاضعة لمنطق التحسين المستمر، حيث يُقاس كل شيء بالأداء، ويُختزل الإبداع في مؤشرات رقمية. يصبح الكاتب أشبه بمُنتِج محتوى، وتصبح الكتابة نشاطا داخل اقتصاد الانتباه. وكما يقول بيونغ-تشول هان، فإن مجتمع الأداء لا يقمع الأفراد بل يستنزفهم، يجعلهم يستغلون أنفسهم باسم الحرية.

في سياقنا هذا لا تعود الرقابة خارجية، بل داخلية. الكاتب يراقب نفسه، يحرر أفكاره قبل أن تخرج، يكيّف لغته مع ما يتوقعه الجمهور والخوارزمية معا. وهذه الرقابة الذاتية أخطر من أي منع صريح، لأنها تُمارَس باسم الواقعية وباسم الوصول وباسم “التأثير”.

كان رولان بارت قد أعلن “موت المؤلف”، مشيرا إلى أن المعنى لا يصدر من نية الكاتب بل من شبكة القراءات. غير أن ما نشهده اليوم هو موت من نوع آخر: تآكل المؤلف داخل منظومة إنتاج آلي للخطاب. لم يعد النص حدثا فريدا، بل أصبح نسخة محتملة بين آلاف النسخ. ولم تعد الكتابة فعل كشف، بل عملية توليد.

ومع ذلك فإن هذا الوضع لا يعني نهاية الحرية، بل يعيد صياغة شروطها. فالحرية لا تُمنح بل تُنتزع. والكتابة الحرة اليوم ليست تلك التي تتجاهل الخوارزميات، فهذا مستحيل، بل تلك التي تعي حضورها وتقاوم منطقها من الداخل. أن تكتب ضد السطحية، ضد السرعة، ضد الابتذال المريح. أن تُصرّ على الجملة الطويلة حين يُطلب منك الاختصار، وعلى الفكرة المعقّدة حين يُفضَّل التبسيط، وعلى الصمت حين يُكافأ الضجيج.

الكاتب في زمن الخوارزميات، مدعو إلى استعادة بطء التفكير، وإلى الدفاع عن الغموض الخلّاق، وإلى حماية هشاشة المعنى. فكما قال نيتشه: “الأفكار العميقة تأتي بأقدام الحمام”. إنها لا تظهر في الضجيج، بل في الصمت.

الكتابة الحرة اليوم هي فعل مقاومة معرفية. مقاومة اختزال الإنسان في ملف بيانات، واختزال الفكر في محتوى، واختزال اللغة في أداة تسويق. هي محاولة لإعادة ربط الكلمة بالتجربة، والجملة بالقلق والنص بالسؤال.

ليس المطلوب من الكاتب أن ينافس الآلة في سرعتها أو سعتها، بل أن يذكّر العالم بما لا تستطيع الآلة أن تكتبه: الارتجاف الداخلي للمعنى، التردد الأخلاقي، الحنين، الذاكرة، الجرح، الرجاء. فالآلة لا تعرف ماذا يعني أن تفقد وطنا أو أن تنتظر أو أن تخاف أو أن تحب.

الحرية ليست خاصية تقنية، بل علاقة بالذات وبالعالم. والكتابة، حين تكون وفية لهذا العمق، تظل فعل حرية، حتى وهي محاصرة بالخوارزميات. لكن هذا الرهان يظل مفتوحا، هشا، ومعلّقا على شجاعة الكاتب في أن يظل إنسانا في زمن الآلة.

إذا كان الكاتب في السياق الغربي يعيش توترا بين الإبداع والتقنية، فإن الكاتب في السياق العربي يعيش توترا مضاعفا: توترا مع الخوارزمية، وتوترا أقدم مع شروط النهضة المؤجلة، ومع هشاشة المجال العمومي، ومع إرث ثقافي مثقل بالقطائع. فالخوارزمية لا تدخل إلى فضائنا الثقافي بوصفها أداة محايدة، بل بوصفها قوة تكنولوجية تأتي إلى بيئة لم تُحسم فيها بعد أسئلة الحداثة ولا شروط الاستقلال المعرفي ولا معنى الحرية الفكرية نفسها.

ولهذا فإن سؤال الكتابة عندنا لا ينفصل عن سؤال السلطة، ولا عن سؤال اللغة، ولا عن موقع المثقف داخل مجتمع لم يُنجز بعد مصالحة حقيقية مع العقل النقدي. فالكاتب العربي لا يواجه فقط منطق المنصة الرقمية، بل يواجه أيضا رقابة اجتماعية، وضغطا أيديولوجيا، وسقفا منخفضا للتلقي، واقتصادا ثقافيا هشا. تأتي الخوارزميات لتضاعف هذا الوضع تعقيدا، إذ تُعيد ترتيب الأولويات الثقافية وفق منطق الانتشار لا وفق معيار القيمة.

ما يُكافأ في المنصات ليس العمق، بل القابلية للاستهلاك. ليس الإشكال السؤال بل الجواب السريع والرأي الجاهز. وهكذا يجد الكاتب نفسه أمام مفارقة قاسية: إما أن يكتب بما ينسجم مع إيقاع السوق الرقمي أو أن يختار العزلة النسبية، فيخاطب أقلية صامتة من القراء الذين ما يزالون يؤمنون بأن القراءة فعل بطء، وبأن الفكر يحتاج إلى زمن.

وقد تنبّه عبد الله العروي في سياق مختلف، إلى أن المثقف العربي يعيش دائما في زمن غير زمنه، إما متقدم على مجتمعه أو متأخر عنه. واليوم يُضاف إلى هذا الانشطار الزمني انشطار رقمي، فالمثقف الذي يرفض التبسيط يُتهم بالنخبوية، والذي ينخرط في منطق المنصة يُتهم بالسطحية. وبين هذين القطبين، تضيع الكتابة بوصفها ممارسة تأملية.

اللغة العربية نفسها تدخل هذا الامتحان التاريخي وهي في وضع هش. فمن جهة، تواجه ضغط العامية الرقمية المختزلة، ومن جهة أخرى تواجه هيمنة لغات التقنية العالمية. تُختزل العربية في عناوين جذابة، أو تُحبس في قوالب بلاغية مكرورة، بينما يُستبعد بعدها المفهومي العميق. وتصبح اللغة وسيلة تواصل لا أفق تفكير.

وكان الجابري يؤكد أن النهضة تبدأ من إعادة بناء العقل، وأن اللغة ليست مجرد وعاء للأفكار بل هي شرط إنتاجها. فإذا كانت الخوارزميات اليوم تُعيد تشكيل اللغة وفق منطق السرعة والتداول، فإنها تُسهم من حيث لا نشعر، في إعادة تشكيل العقل ذاته. إننا لا نكتب فقط داخل المنصة، بل نفكر داخلها.

وهنا يبرز سؤال المثقف: ما موقعه في هذا العالم الرقمي؟ هل هو صانع معنى أم مروّج أفكار؟ هل هو شاهد على عصره أم مجرّد مشارك في ضجيجه؟.

لقد كان المثقف في التصور الكلاسيكي ضمير المجتمع. لكن في زمن الخوارزميات يُطلب منه أن يكون “مؤثرا”. وهذا التحول ليس بريئا. فالمؤثر يُقاس بعدد المتابعين، بينما المثقف يُقاس بعمق الأسئلة التي يثيرها. المؤثر يبحث عن التفاعل، والمثقف يبحث عن الحقيقة. المؤثر يعمل داخل اقتصاد الانتباه، والمثقف يعمل داخل أفق المعنى.

وقد حذّر إدوارد سعيد من تحوّل المثقف إلى تقني خطاب، يفقد موقعه النقدي لصالح القبول الاجتماعي. واليوم تتجسد هذه النبوءة في صورة جديدة، مثقف يتحدث بلغة الخوارزمية، يُعيد إنتاج ما يُطلب منه ويتجنب المناطق الرمادية، لأن الرمادي لا ينتشر. لكن الكتابة الحرة لا تعيش في الأبيض والأسود. تعيش في الالتباس، في الشك، في المفارقة. إنها كتابة تقاوم التصنيف السريع، وتربك الخوارزمية لأنها لا تُختزل في نمط واحد.

والذكاء الاصطناعي مهما بلغت قدرته على توليد النصوص، يظل عاجزا عن إنتاج القلق. لا يعرف معنى أن تكتب وأنت تخاطر بصورة نفسك، ولا معنى أن تضع فكرة قد تُساء قراءتها، ولا معنى أن تحمل مسؤولية كلمة قد تغيّر مسار وعي شخص ما. الآلة لا تعرف ثقل الكلمة.

الكتابة في جوهرها ليست تركيب جمل، بل انخراط في العالم. هي علاقة أخلاقية بالواقع. حين نكتب فإننا نختار زاوية رؤية، ونمنح أولوية لمعنى على حساب آخر. وهذا الاختيار هو جوهر الحرية. غير أن الخوارزميات تسعى إلى نزع هذا البعد الاختياري عبر توحيد الأنماط، وتفضيل المتوقع على المفاجئ، والمألوف على المختلف. إنها تكره الانقطاع، وتحب الاستمرارية. تكره الصدمة الفكرية، وتحب التدفق الناعم. ولذلك فإن الكتابة الحرة اليوم هي كتابة غير مريحة. كتابة تُبطئ القارئ بدل أن تسرّعه. كتابة تطلب منه أن يتوقف، أن يعيد القراءة وأن يشك. وهذا في حد ذاته فعل مقاومة.

لقد كتب بول ريكور أن التأويل هو فعل تحرر، لأن فهم النص هو إعادة امتلاك للذات. فإذا تحولت النصوص إلى منتجات سريعة، فقدنا هذا البعد التحرري للقراءة. يصبح القارئ مستهلكا لا مؤوّلا، ويصبح الكاتب موردا لا شاهدا.

في السياق العربي تتضاعف خطورة هذا التحول، لأننا لم نُرسّخ بعد تقاليد القراءة النقدية. تأتي الخوارزميات لتملأ هذا الفراغ بمنطق الترتيب الآلي، فتُصبح “الترندات” بديلا عن النقاش العمومي، ويصبح الرائج معيارا للحقيقة.

لكن الكتابة إذا أرادت أن تظل فعل حرية، فعليها أن تستعيد بعدها التربوي العميق: أن تُدرّب على التفكير، لا على الاستهلاك؛ على السؤال لا على التلقي السلبي؛ على الصبر، لا على العجلة.

إن الكاتب اليوم مطالب بأن يكون حارسا للزمن البطيء داخل عالم سريع. أن يحمي مساحة للتأمل وسط فيض الإشعارات. أن يخلق فجوة في التدفق المستمر للصور والكلمات. وهذا يتطلب شجاعة وجودية. لأن الكتابة الحرة لم تكن يوما مريحة. سقراط دفع حياته ثمنا لكلمته، وسبينوزا عاش منبوذا، ونيتشه مات وحيدا، وكثير من مفكري العرب دفعوا ثمن مواقفهم عزلة أو تهميشا. الحرية ليست وضعا مستقرا، بل توتر دائم.

الذكاء الاصطناعي قد يكتب نصوصا أفضل تقنيا، لكنه لا يستطيع أن يحمل هذا التوتر. لا يعرف معنى أن تكتب وأنت واقف على حافة السؤال. وهنا تتكشف المفارقة الكبرى: كلما تقدمت الآلة ازدادت الحاجة إلى الإنسان. كلما اتسعت قدرة الخوارزمية تعمّق معنى الكتابة بوصفها فعلا أخلاقيا. فالحرية ليست في أن نكتب أكثر، بل في أن نكتب أصدق. ليست في أن ننتشر، بل في أن نكون أوفياء لتجربتنا. ليست في سرعة الإنتاج، بل في عمق الأثر.

إن سؤال “هل ما زالت الكتابة فعل حرية؟” ليس سؤالا تقنيا، بل سؤال حضاري. إنه يمس علاقتنا باللغة وبالزمن وبالمعنى وبالذات. فالخوارزميات ليست مجرد أدوات، بل أنظمة رؤية. إنها تُعيد تشكيل العالم على صورتها، وتدعونا إلى التكيّف معها. لكن الإنسان ليس كائن تكيّف فقط، بل كائن معنى. والكتابة هي أحد أنقى تجليات هذا المعنى. إنها المساحة التي يلتقي فيها الفكر بالألم واللغة بالتجربة والذات بالعالم.

إذا فقدت الكتابة هذا العمق، تحولت إلى ضجيج. وإذا فقد الكاتب شجاعته، تحولت الكلمات إلى بيانات. الحرية لا تعني أن نكتب بلا قيود، بل أن نعي القيود ونشتغل داخلها بذكاء نقدي. أن نستخدم التقنية دون أن نُستَخدم بها. أن نستفيد من الذكاء الاصطناعي دون أن نفقد ذكاءنا الوجودي.

الكاتب اليوم مدعو إلى أن يكون أكثر تواضعا أمام الآلة، وأكثر جرأة أمام العالم. أن يقبل بأن الآلة قد تتفوّق عليه في الصياغة، لكنه لا يتنازل لها عن المعنى. أن يعترف بقوتها، لكنه يتمسك بهشاشته الإنسانية بوصفها مصدر إبداعه.

فالكتابة الحرة ليست تلك التي تهرب من الخوارزمية، بل تلك التي تزرع داخلها بذور الاختلاف. ليست التي ترفض العصر، بل التي تعيد توجيهه. ليست التي تصرخ بل التي تُصغي لما لم يُقَل بعد.

وفي زمن تتكاثر فيه النصوص وتندر فيه الأفكار، تصبح الكتابة الحقة فعل شجاعة. تصبح وقوفا في وجه الابتذال. تصبح محاولة لإنقاذ المعنى من الغرق في بحر البيانات.

وحين يكتب الكاتب من هذا الموقع، لا يعود السؤال هل ما زالت الكتابة فعل حرية؟ بل يصبح: كيف نحفظ للحرية لغتها، في عالم تُعيد فيه الخوارزميات تعريف الإنسان؟.