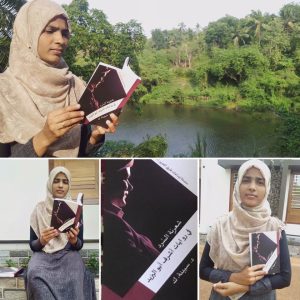

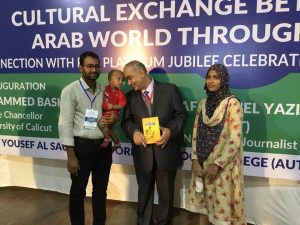

ضمن سلسلة إبداعات طريق الحرير، صدر كتاب (شِعريّةُ السَّرد في رواياتِ أشرف أبو اليزيد)، وهو رسالة الباحثة الهندية سبينة ك. أعدتها الباحثة لتقديمها إلى جامعة كاليكوت، كيرالا، الهند لنيل درجة الدكتوراه في الفلسفة في اللغة العربية وآدابها. الكتاب قدّم له الروائي نفسه، الذي سافر لحضور مناقشة الرسالة في الجامعة التي تقع جنوب غرب القارة الهندية. وجاء نص المقدمة كالآتي:

“أعتقد أنه لم يكن يخطر ببالي، وربما لم يجُل بالمثل ببال الباحثة سبينة، أو خاطر المشرف على رسالتها لنيل درجة الدكتوراه؛ الدكتور محيي الدين كوتي أ. ب. الأستاذ المشارك ورئيس قسم اللغة العربية السابق، جامعة كاليكوت، أو الممتحن الخارجي الدكتور أحمد إبراهيم، الكلية الجديدة في تشيناي (مدراس)، أن أكون حاضرا أمامها وهي تدافع عما أنجزته خلال سنوات من البحث الدؤوب والمتابعة المضنية لتسطير هذا البحث الذي شرفتُ بقراءته،مثلما سعدت باختيارها لكتاباتي كي تكون مادة خامًا تصوغ منها هذا النسيج المتكامل…

ولا يخفى عليكم، كما تعلمون، أن سعادة الكاتب، تزداد حين يجد لما يكتب صدى لدى المتلقي، سواء كان قارئا، أو ناقدا، ولكن سعادة أكبر تأتي عندما تصبح كلماتُه موضع درس وتقييم، وأن تدخل المختبرَ العلميَّ النقدي أكاديميا، فمثلما أعطى النشر الأدبي العام للنصوص حياة أولى، فالنشر العلمي يمثل حياة ثانية، خاصة؛ وهو يمهد لباحثين من أجيال وعوالم مغايرة دخول عالم المؤلف على نحو مختلف؛ لا أقول محصنا بالصرح الأكاديمي الذي أجاز البحث فيه، ولكنه يدخله مضاء بأدوات جديدة، وفكر متجدد، وآراء متباينة، تحت أكثر من سماء.

ويضيف المؤلف: “قبل بداية بحث السيدة سبينة وعند نهايته، يقف عملان روائيان لي، تحضر فيهما الهند، “حديقة خلفية”؛ التي تُرجمت إلى لغة الماليالام (2017)، و”الترجمان” التي نشرت مطلع 2018 في القاهرة، وأتمنى أن تجد حظها المماثل من الترجمة. وأعتقد أنه خلال تلك السنوات؛ التي زرت فيها الهند، كتبت أكثر من رحلة بين راجستان، وكوجرات، وكيرالا، ومومباي ، والتقيت بشخصيات هندية بأكثر من جغرافيا، ونشرت فيها مختاراتي الشعرية بالإنجليزية في مومباي، ليصبح عالم الهند أكثر قربا، فما عاد مجرد فولكلور تنقله السينما والأفلام التسجيلية.”

ويشرح أشرف أبو اليزيد: “كنت قبل سنواتٍ طويلة قد تعرفت إلى الأدب الهندي، سواء عبر المنشور في مجلة “صوت الشرق” التي تصدرها سفارة الهند في القاهرة، أو بواسطة ما استطعت الحصول عليه من أشعار رابندرانات طاغور وحكمة المهاتما غاندي التي ترجمت الكثير منها شعرا. ثم كانت الثقافة الهندية إطارا للمعرفة التي أردت أن أتزود بها، في الأدب والفن والتاريخ، كي تكون عوني في رحلاتي إلى مدن الهند العريقة. ولذا كانت الراميانة، مثالا، لا تفارق مكتبتي، وظل أثر الدكتور ثروت عكاشة عن الفن الهندي رفيقا لي، مثلما أمتعتني بوليوود بأفلام تختلط فيها ألوان المتعة والدهشة كما تمتزج دموع الفرح والبكاء. لكن ذلك كله أضعه في جانب، مقابلا لجوانب أخرى اكتشفتها في رحلتي إلى الهند، حيث خرجت الملاحم من أسْر السطور، وعاشت الأساطير في الحياة اليومية للبشر، واختلطت رائحة البخور في المعابد بروائح التوابل في المطاعم والعرق في الشوارع، وباتت الهند الجديدة بلدا آخر، لا يبعد عن الصورة المثالية للحكمة والعجائب وإنما يضيف إليها.”

ثم يطرح علاقة رواياته بالهند والهنود: “أما، وقد عشت في دول الخليج العربي، وتنقلتُ؛ خاصة بين سلطنة عُمان ودولة الكويت، فقد اقتربتُ على نحو غير مسبوق بالشخصية الهندية المغتربة، ورأيت تلك الإنسانية المسافرة ــــ مثلي ـــ تحمل روحها المبدعة، وتحتفظ بوطنها داخلها، وفي ندوة أقيمت في القاهرة، طلب أكثر من ناقد أن أقرأ الفصل الخاص بالهندي عبد الرحمن، أحد الرواة في “الترجمان”، لأن كل راوية كان يتحدث بلهجته القريبة من الفصحى، فكانت هناك ألسنة مصرية وشامية وكويتية وهندية، بين جنسيات العمل، تستقي من معين لغتها، وطريقة نطقها وفهمها للغة العربية. ولن يجد القراء نقلا مباشرا للهجة المحكية، بل معالجة فصيحة لها، مثلما سيجد أسماء لمعالم وأماكن هندية لم أقرأ عنها وحسب، ولكنني سكنت فيها، ومررت بها، والتقطت صورا لها، قبل أن أنقلها لعالمي الروائي. فأنا من المؤمنين بضرورة البحث الجاد قبل الكتابة، لأن الرواية كما تعلمون تؤسس عالما روائيا، لا يقل تكوينه وتشكيله تعقيدا أوصدقا عن الواقع المُعاش. بالنسبة لي، لم تعد الشخصية الهندية في روايتي مجرد كلمات وعبارات وسطور، وإنما هي كائنات تعيش معي، ولست أستغرب أن يتردد على لساني أحيانا قولي: كما يقول “عبد الرحمن” أو كما حكت “دارْسِينْ”، وكأنهما شخصيتان حقيقيتان.

لا ينكر أبو اليزيد أن التاريخ المعاصر المشترك لا يقل تأثيرا عن التاريخ العريق المتشابه، فكلاهما يشكلان شخصية المؤلف الذي يتناول الهند، سواء في أدب رحلاته، أو سرده الروائي. لكن المهم في ناظره أن المستقبل كذلك لا يقل أهمية، وأن دور الأدب ودراسته في الثقافتين سيغير من شكل هذا المستقبل، وأن قراءة المشترك بين الشخصيتين العربية والهندية تحتاج مزيدا من البحث والإضاءة، وأن لبنات تضعها كاليكوت وكيرالا بمؤسساتهما التعليمية، وجهود أهلها بالترجمة والنشر والبحث، ستؤسس فضاء رحبا يسمح لنا بأن تكبر أحلامنا، وأن يكون حضوره هذه المناسبة العلميةالاستثنائية بالنسبة له بداية تعقبها مناسبات أخرى لأدباء وباحثين من الفضاءات الثقافية والأكاديمية، يتبادلون الحضور في الهند، والدول العربية. لذا رأى أن أنشر هذه الدراسة في سلسلة إبداعات طريق الحرير يمثل اتساقا مع رسالته في مد الجسور مع الثقافة الهندية، كجزء من ثقافات آسيا والشرق، كما يفتح الباب أمام تجارب مماثلة، لتظل الكلمة سفيرة الثقافة، والحوار، والحلم بمستقبل أفضل.

هذه الدراسة المعنونة استهلتها بدراسة عن فنون الرواية، مستعرضة رأي كثير من النقاد – مثل عبد الملك مرتاض – عرضت فيه لتطور الرواية كسواها من الفنون الأدبية الآخرى، فظهرت في البداية الروايات التعليمية الخالية من العناصر الروائية، أو قل وجودها فيها، والروايات التاريخية التي تهدف إلى التسلية والترفيه في المقام الأول بجانب التعليم، ثم بدأ ظهور الروايات التي تجعل من الأحداث همها الأكبر، والروايات التي بالغت في اهتمامها بالشخصيات ووصفها بدقة، وهذه الروايات بمسمياتها المتعددة واهتماماتها المختلفة يسميها الباحثون بالرواية التقليدية تمييزا لها عن الرواية الجديدة التي ظهرت في منتصف القرن العشرين، التي منحت فيها اللغة كل أهمية وعناية حتى صارت المكون الأول لكل عمل سردي، فارتقت لغتها من لغة تسجيلية إلى لغة شعرية، ثم بدأ ظهور الدرسات النظرية والتطبيقية حول شعرية السرد في المنتصف الثاني من القرن العشرين، وكثرت في مطلع القرن الواحد والعشرين. ومن أجل خلق رواية حداثية تراهن على الابداع وتتجاوز المعتاد وتعيد بناء شكل ومضمون المنجز الروائي، لابد من خوض غمار التجريب و التجديد، بأن يمزج الكاتب المبدع بين مجموعة من الأجناس الأدبية في إطار تقاطعي تتقاطع فيه الرواية مع الشعر مع المشهد السينمائي مع الحوار المسرحي مع اللوحة الفنية….وحينها يتجاوز المألوف ويعري عن اللغة المحنطة ويكشف أسرارها، ويحثها على التناغم والتماهي في قالب جديد يستوعب العالم باعتبار الرواية اختصارا للعالم، حيث تشكل الشعرية محور اهتمام النقاد والبلاغيين ومنظري الأدب في العصر الحديث، والشعرية ليست حكرا على الشعر فقط، بل تتعداها إلى النصوص النثرية. فسرت الروح الشعرية في مختلف الفنون، بعد هجرة هذا المفهوم (الشعرية) من التشكيل اللغوي إلى مختلف الفنون الإبداعية الأخرى ومنها الرواية، القصة، المسرحية…، كما أن السردية الشعرية هي الأكثر مقدرة على التعبير عن قضايا الراهن بالأمة وأوجاعها وأحلامها، أن هنالك سيطرة تامة للشعر والشعرية على علامة الجودة في قول ما بعد الحداثة بغموضه وغنائيته وذوقه العنيف والمعبر عن العنف الذي يتسيد الساحة السياسية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها.

واتبعت الباحثة في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي، وأهم الخطوات المتبعة لتحقيق هذا المنهج ؛ استقراء وتتبع الأعمال الأدبية التي اشتملت شعرية السرد بأوجهها المتنوعة، البحث عن الدراسات السابقة ذات الصلة، التي تناولت دراسات شعرية السرد لدى الروائيين العرب.

تضم هذه الدراسة ستة أبواب، يعد الباب الأول منها مقدمة البحث وتمهيده. ويمثل مدخلا بسيطا ومباشرا إلى موضوع البحث، وتحليل العنوان والأسباب الدافعة إلى اختياره والدراسات السابقة فيه، وأهمية البحث ومشكلته وخطته. فيما يناقش الباب الثاني مفصلا عن عالم أشرف أبواليزيد الأدبي ويحتوي هذا الباب أربعة فصول. خصص الفصل الأول لحياة الكاتب وآثاره، أما الفصل الثاني فتناولت فيه الباحثة التجربة الشعرية عنده ، ويلقي الفصل الثالث الأضواء على مساهماته في أدب الرحلة، ثم يشرح الفصل الرابع مساهماته في أدب الأطفال، بينما يتناول الفصل الأخير في هذا الباب تأثير الثقافة الهندية في عالم الروائي الأدبي.

ويحتوي الباب الثالث المعنون “تحديد مصطلحات الدراسة الأساسية” على ثلاثة فصول؛ يتناول الفصل الأول مفهوم “الشعرية” ويتطرق الفصل الثاني إلى مصطلح “السرد”، في حين يختص الفصل الثالث بدراسة”شعرية السرد” بأوجهها المختلفة.

ويحمل الباب الرابع عنوان ” نظرة عامة إلى روايات أشرف أبو اليزيد”، ويحتوي هذا الباب أربعة فصول، يتناول كل فصل منها رواية، فيقوم الفصل الأول بدراسة موجزة عن رواية “حديقة خلفية” وأحداثها، والفصل الثاني عن رواية “شماوس” ووقائعها، والفصل الثالث عن رواية “31” وأيامها، حتى يختتم بالفصل الرابع عن رواية ” الترجمان” وشخصياتها.

وقسم الباب الخامس المعنون “شعرية السرد في روايات أشرف أبواليزيد” إلى خمسة فصول؛بالمثل، فيتناول الفصل الأول “الشعرية في السرد الروائي” ومايتعلق بمباحث أخرى، ويناقش الفصل الثاني “شعرية الوصف” ويتطرق الفصل الثالث إلى “شعرية الحوار”، ثم يتناول الفصل الرابع “الصورة الشعرية في رواياته” فأما الفصل الأخير يتناول “تداخل الأجناس الأدبية” في روايات أشرف أبو اليزيد.

وفي الخاتمة حاولت الباحثة أن تأتي بخلاصة البحث وكما حاولت الخروج بنتائج ترجو أن تكون في مستوى البحث والجهد المبذول في إنجازها بالإضافة إلى وضع التوصيات اللازمة للمستفيدين من هذا البحث.كما ذيلت الباحثة رسالتها بقائمة المصادر والمراجع، وأضافت ملحقا خاصا بنصوص رحلاته إلى الهند، لما ترى فيه من فائدة لقاريء هذا الكتاب.

وتشير الباحثة إلى أن شعرية السرد تعود إلى إنجازات الشكلانيين الروس، والمنظرين الإنجليز والأمريكيين أمثال ليبوك، وفورستر، وإدوين موير، وروبير ليدل، وبوث. ثم انطلقت الشعرية الفرنسية مع جورج بلن، وميشيل ريمون، ولاسيما تودوروف، مستندا إلى الشكلاية الروسية ثم منقطعا عنها في كتابه نقد النقد – ليكتشف أن الأدب هو بناء وبحث عن الحقيقة. وفي هذا العصر، الذي يشهد تداخل الأجناس الأدبية واشتباكها، ما عاد الشعر يحتفظ، كما كان، بفروق تجعله غريبا عن النثر، أو مضادا له. أي أن الفرق بين هذين الجنسين لم يعد فرقا في النوع، بل هو الآن تمايز في الدرجة.

كما يمكن للنثر أن يدخل في احتدام من التضاد البهي. إن ما يطلق شرارة الشعر، في نص ما، ليس ما فيه من “تجانس وانسجام وتشابه وتقارب، بل نقيض ذلك كله”. النثر لا يبتعد كثيرا عن تخوم الشعر، كما أن الارتفاع بمكوناتالأداء النثري يعني الاندماج في فضاء الشعر وممكناته. إن الشعر، كما يقول ملارميه، نتيجة حتمية لكل جهد يُبذل لتحسين الأسلوب (…) لقد تداخلت الحدود، الآن بين الشعر والنثر، واختلطت بعنف وحميمة. صار النص مزيجا، شديد التعقيد والترابط لخصائص قد تبدو متباعدة، حتى بات من الصعب وجود شعر مطلق.

كما أن الرواية ذاتها أصبحت فنا غير خالص تماما. فهي لا تكتفي بخصالها النثرية حين تسعى إلى تنمية متنها الحكائي، بل تلامس وهج الشعر وتقترض بعضا من شمائله. لا تأخذ الرواية من الشعر ما يخرج بها طبائعها العامة، بل ما يُعلي من تأثيرها وثرائها وما يجعل منها نصا ذا جمال شائق، ومكنون احتمالي.

إن الرواية هي “قصيدة القصائد” أو هي “امتزاج الأنواع جميعها”.يروي ميشال بوتور أنه انقطع عن كتابة الشعر، منذ اليوم الذي بدأ فيه كتابة روايته الأولى، ليحتفظ لها “بكل طاقته الشعرية” ويشير، كذلك إلى أن قراءته كبار الروائيين أشعرته بأن في أعمالهم “طاقة شعرية مدهشة”.

صارت الرواية إذن، نصا محبوكا، نضّاحا بالشعر وتشظيات السيرة، والحلم الخرافة، والواقع الأسطورة. كل ذلك في مزيج باهر يفيد من “تراكم التقنيات الروائية…. والمناهج المستعارة من القصيدة وباجتماع ذلك المكر الشعري المدهش ومنهج السرد، تحقق القصة الجيدة انجازها من “الحفاوة والسحر والتمويه” . ففي الكتابة الفنية العربية المعاصرة، عموما، نوع من تداخل الأجناس الأدبية فيما بينها ينجم غالبا عن إحساس الكاتب، أو عن ثقته ووعيه، يعجز الجنس الواحد عن استيعاب ما يريد طرحه، أو عكسه من تجربته الشعورية أو الإبداعية. فيختلط الشعر بالحوار، والحوار بالحكي السوي، والنقاش والتنظير، والتفلسف وما إلى ذلك.

وبسبب وجود نوع من المطالبة الضمنية، أو الصريحة، بوجوب نسبة النص إلى أحد الأجناس المعروفة في الأدب، تنضوي مثل هذه النصوص غالبا في خانة الرواية لقدرتها على ابتلاع كل الأشياء المتوائمة والمتنافرة، على حد سواء. فنجد أحيانا جملة “رواية” على غلاف نص حواري بكامله، مثل “السّد” لمحمود المسعدي، أو “الحفاة وخفي حنين” لفارس زرزور، ربما لأن هذين النصين لا يحققان كامل الشروط التي يجب توافرها في المسرح، بينما لا تفرض الرواية شروطا مماثلة لتبنى مثل هذين النصين.

وهناك لوحات يختلط فيها الشعر بالقصة القصيرة كما في “رامة والتنين” لإدوار الخراط و”حدث أبوهريرة قال..” للمسعدي، وكلٌّ تمت نسبته لفن الرواية بسبب العجز عن الانضواء الدقيق في خانة القصة القصيرة أو الشعر”ـ كما يرى د. صلاح صالح في ” سرديات الرواية العربية المعاصرة”.

أسباب للشعرية في الرواية

تختلف الآراء بنسبة نشوء الرواية العربية، فهناك من يردها إلى الأشكال التراثية القديمة في القص، ككتب الأخبار والتراجم والسير، وألف ليلة وليلة مقابل من يحصر تأسيسها على الرواية الغربية. ولا يقصد من هذه المقابلة بيت الرأيين تغليب أحدهما على الآخر، بل المقصود هنا محاولة ربط الرواية العربية المعاصرة بما يمكن تلمّسه من أسباب اتصالها بالشعرية.

في بدايات التأليف الروائي العربي الحديث، انتهجت بعض نماذجه الخطوط العامة، للقص التراثي، وحاولت محاكاة بعضها كليالي سطيح، وحديث عيسى بن هشام، وقبل ذلك مؤلفات أحمد فارس الشدياق، وقد غلب على معظمها أسلوب المقامة في التزام السجع. والسجع بوصفه مجرد التزام للتقفية في النثر، يعنى اتصاله بالشعرية في إطار التقليد على الأقل. فيصبح وجود القافية في الكلام النثري شرطا لرفع المستوى من المعتاد المألوف إلى المستوى الفني. فلا يصبح الكلام كلاما أو أدبيا، ما لم يصطبغ بشيء مما يميز الشعر كالتقفية في المقامات على سبيل المثال.

لا يستحسن رد جميع أسباب شعرية الرواية، إلى ما يمكن أن ينتابها من عقد نقص تجاه الشعر، بوصفه الأنموذج الأمثل للتعبير الفني. فهناك أسباب أخرى، يطرح وجودها الوقع النصي في عدد غير قليل من الروايات العربية المتصلة بالشعرية بهذه الدرجة أو تلك. والأسباب المقترحة لوجود الشعرية في الرواية هي الانزياح البدئي بطبيعة الحكى عن أنساقه الشفوية المتدوالة في الحياة اليومية، وطبيعة الموروث الثقافي، والأسلوب الشخصي للكاتب، ومسألة الشاعر الذي يتحول إلى كتابة الروايةـ ففي الحياة الثقافية العربية المعاصرة، عدد من الشعراء، لجأوا إلى كتابة بعض الروايات، بعد أن انتشرت أسماؤهم في عالم الشعر. بعض هؤلاء انقطع عن كتابة الرواية بعد تجربته الروائية الأولى، كممدوح عدوان الذي كتب “الأبتر” وبندر عبد الحميد الذي كتب “الطاحونة السوداء”. وبعضهم تابع كتابة الرواية كإبراهيم نصر الله، وسليم بركات.

وهناك شعراء آخرون نفترض أنهم يرسمون الخطط للشروع في كتابة رواية، دون أن ينقل إلى تجربته الروائية مقادير من ملامح تجربته الشعرية. لا نجد في “الأبتر” لممدوح عدوان ملامح شعرية كالتي نجدها في أعمال أخرى، ربما لأن الشاعر عندما يكتب شيئا غير الشعر، يتعمد أن يكتب الرواية وفق ما يعيه مسبقا من افتراق قوانين الكتابة، وتتنحى عملية الرقابة الواعية التي يمكن أن تتخل لوضع الكتابة في قوالبها الموضوعة والمقررة مسبقا، من الطبيعي أن تطل التجربة الشعرية برأسها كلما أتيح لها ذلك.

ومن الأسباب حالة التناص كأن يتضمن نص ما – روائي أو غير روائي – نصّا آخر، بحيث يؤدي وجود النصين معا إلى إحداث عدد من الإحالات الإضافية إلى خارج النصي الأصلي، و رفع مستوى التعبير والتعويض عن فقر الأحداث، و تنويع التعبير، وتعدد الأصوات.

الروايات موضع البحث

في روايته الأولى، شماوس، التي جاءت في خمسة وستين بابا. تدور الأحداث حول الشخصيات التي تعيش في قرية اتخذ لها الكاتب اسم “شماوس” للصراع بين شخوص يسكنون على تخومها ، وأهل القرية.

أما الرواية الثانية (حديقة خلفية)، فتتضمن خمسة أجزاء. حيث الفصل الأول يعد مقدمة للرواية يلقي الضوء على الشخصية المحورية في الرواية السيد كمال وبيته في كفر السراي (الذي تجري من تحتها الأنهار). وتنقسم الرواية إلى فصول السنة، مستعرضة سيرة واحد من رجال الثورة المصرية في 32 يوليو 1952.

وفي الرواية الثالثة (31)، وهي رواية لا يوجد لأي من أبطالها اسم، فهم جميعا مجرد أرقام. 666 هو بطل الرواية وراويها، يمنح رقمه الوظيفي في إحدى المؤسسات العربية بديلا من اسمه، في إشارة دالة على ما تفعله مؤسسات العصر التي تحيل الأشخاص إلى مجرد أرقام متسلسلة، بلا ملامح ولا سمات شخصية. فالبشر ليسوا سوى “أرقام” تؤد ي وظائف محددة، وتبيع أوقاتها ومهاراتها من مؤسسات تشتري أعمار البشر ومواهبهم بأثمان بخسة.

هكذا يجد الفرد نفسه ملقى به في دائرة لامتناهية لمنظومة جائرة، يأكل فيها القوي الضعيف، ويمتثل فيها ضعاف النفوس لما تحتّمه المنظومة من سلوكيات بائسة، من التلصص على زملاء العمل إلى الوشاية بهم، وتأخذ الرواية عنوانها من بناء شكلي يرتبط بمضمونها حيث يتعرض الراوي للفصل من العمل في إحدى المؤسسات في مدينة عربية، ولا يبقى له في المدينة سوى 31 يوما. تنقسم فصول الرواية 31 فصلاً، يجسد كل منها يوما من أيام الراوي الأخيرة في المدينة.

أما (الترجمان)، الرواية الرابعة موضع الدراسة، فتأتي بأسلوب خاص في شكلها ولغتها، وبجانب تعدد الرواة في كل من الفصول، والذين لا يلتقون بعضهم وجها لوجه. وتبدأ كل الفصول بعبارة مهمة تثير الأذهان. والرواية تقص عن ثمان وعشرين شخصية من بلدان مختلفة، ربما في دلالة على حروف الأبجدية العربية، بالرغم من أن الترجمان ليس أحد أصوات هذه الشخصيات، باعتباره يبدو صامتا على مدار الرواية.

نتائج الدراسة وتوصياتها

بعد دارسة الباحثة لموضوع ” شعرية السرد في روايات أشرف أبو اليزيد” بالقراءة والتحليل توصلت إلى مجموعة من نتائج البحث أهمها:

- إن الشعرية مصطلح متعدد المفاهيم، وذلك لاختلاف وجهات النظر بين الدارسينله والباحثين فيه. فالمفاهيم الغربية والعربية لمصطلح الشعرية تؤكد عموما على أنه يدور حول خصائص ومميزات الأدب عموما.

- إن شعرية النثر، أوشعرية السرد، تعني أن السارد الناثر تجاوز بنصه السردي النثري صفات هذا النوع الأدبي؛ الرواية في بحثنا، إلى صفات نوعٍ أدبي آخر، ليس بالضرورة أرقى، أو أسبق، وإنما تختلف خصائصه، ويتفرد خطابه.

- أشرف أبو اليزيد واحد من كتاب الجيل الجديد، الذين تمرّدوا على رتابة التقليد، وتجاوزوا القواعد الأدبية الموروثة، فاتخذ من اللغة في أعماله الشعرية والنثرية ـ خصوصا في رواياته ـ متكأ لها، فتفجرت من لغته لغاتٌ أدبية متشابكة، أكسب بها رواياته جمالا بارعا، وأناقة متألقة، تُسحر لبّ قارئها وتستهوي عقله وهواه، وتغرقه في بحورها – أي لغة الرواية – المضيئة لأفكار الرواية، ناسيا أحداثها وشخصياتها، متعلقا بأسوار اللغة المنبهر والمأسور فيها.

- ينعكس التزاوج الأدبي لدى المبدع أشرف أبو اليزيد- بصفته شاعرا وروائيا – نوعًا من الآلية التي تستعير الخطاب الشعري في الكتابة السردية الروائية. كما أن جميع رواياته تتميز بشعرية السرد فيها بأوجهها المختلفة في العنوان، واللغة، والسرد، والفن، وتوظيف الجمل القصيرة، والوصف، والحوار، والموروث الديني، ووصف الشخصيات المحورية والثانوية، والحوار، وتداخل الأجناس الأدبية، والتناص القرآني وهلم جرا.

- أن التقنية التي بذل فيها أشرف أبواليزيد جهدا واضحا لبلوغ مساحات التلقي الواسعة فهي لغة السرد، فقد اعتمد اللغة الفصيحة في لُحمة أساسية نحسّ معها بالبساطة، فالدوال تستمد من الرصيد الذي شذّبته الصحافة وجعلته في متناول الجميع، وهنا نذكر أن المؤلف عايش خطاب الجمهور عبر المجلات الدورية، والصحافة الثقافية، سنوات طويلة.

- تنوعت اللغة السردية للحوار في روايات الكاتب. وقد امتازت اللغة السردية عنده بالوضوح والبساطة في التعبير، واختيار الألفاظ المناسبة حسب مقتضى الحال. كما تضمنت جميعها مجموعة من العناصر الجمالية، والمتمثلة في التضمين السردي الذي لعب دورا كبيرا في رواياته، من خلال تنويع الروائي في الحكايات لإبعاد القارئ عن الملل، إذ نجده بعد الانتهاء من حكاية يبدأ في سرد حكاية أخرى جديدة، وقد عمل هذا العنصر على التعريف بماضي الشخصيات، والمفارقة التي تعتمد على إظهار معنى يخفي معنى آخر عميقا، و قد تجلى هذا العنصر في العنوان، وفي مواقف الشخصيات، إلى جانب عنصر العجائبي الذي يتحقق بفعل التردد والحيرة، وتبرز الشعرية السردية من خلال هذه العناصر في الرمز، والإيحاء، والغموض.

- اعتمد أشرف أبواليزيد في تشكيل عالمه الروائي على العديد من الفنون التعبيرية بأشكالها المختلفة والمتنوعة، ولعل علاقة الرواية بالفنون الأخرى وانفتاحها عليها تدلل على مدى اتساع العالم الروائي وشموليته وإحاطته بالواقع، وتبرز علاقته بفن الرسالة في رواياته،خاصة روايته “شماوس”. وكذلك نرى في رواياته تأثيرا بالغا بالفنون الأخرى كالصحافة، والخطابة، والسينما.

- إن استمداد المؤلف لتقنية السيناريو من السينما والتلفزة كان ذا فاعلية في بنية السرد الروائي ـ من ناحية ـ وفي التوصيل والتواصل مع المتلقي المعاصر، من ناحية أخرى.إنه لم يخن السينما مع الأدب، ولا الأدب مع السينما، بل مارسهما بحب، ودعا إلى تزاوج حقيقي بينهما، وقد رأى زواجًا في (31) بين الأدب والسينما، فالرواية بها رؤية الحس السينمائي فيه، وكتب النص مثل سيناريو سينمائي يمكن أن يصبح فيلما، وضمن النصوص الأكثر مبيعا.

وأشارت الباحثة إلى نقاط هامة أخرى، مثل تجلي شعرية السرد في رواية “شماوس” ابتداء من عنوانها؛حيث يرتبط القارئ بالرواية مجملها وأحداثها الغريبة،والمتلقي الذي يقرأ عنوانها “غير المعتاد” تحتل أعماقه أفكارٌ غريبة عن اسم شماوس، الذي لم يرد من قبل جغرافيا أو أدبيا. وذكرت كيف دار الحدث في رواية “حديقة خلفية” في بدايتها نفسها حول غياب السيد كمال، وبحث الناس عنه، وقد ساعد هذا الحدث على تحريك الشخصيات، وتبرز الشعرية من خلال سرد الحدث في الإيحاء والوصف. أما رواية (31) فرأتها صدى لعمل مؤلفها بالحقل الثقافي بدول الخليج العربية، وبالتحديد سلطنة عُمان ودولة الكويت. كما أن الانفتاح على الثقافات الأخرى، وخصوصا الآسيوية، هو الباعث على كثير من جهده في أدب الرحلة والكتابة الروائية والترجمة الأدبية، وكذلك في الإعلام، حيث قدم في برنامجه (الآخر) أعلام تلك الثقافات الشرقية، وهي ـ كما قال ـ ليست غريبة عنا رغم اختلافات أديانها الأرضية عن دياناتنا السماوية: “رواية “الترجمان” تتميز بأسلوبها الخاص في شكلها ولغتها، وبجانب تعدد الرواة في كل من الفصول، والذين لا يلتقون بعضهم وجها لوجه. تبدأ كل الفصول بعبارة مهمة تثير الأذهان. والرواية تقص عن ثمان وعشرين شخصية من بلدان مختلفة، ربما في دلالة على حروف الأبجدية العربية، بالرغم من أن الترجمان ليس أحد أصوات هذه الشخصيات، باعتباره يبدو صامتا على مدار الرواية. والروائي اختار اسم “الترجمان” عنوانا لأحداث رواياته، لأنه فضل الغموض الشعري، فالبطل له أكثر من اسم يرد على لسان شخصيات الرواية، فهو “ميمو داد” على لسان ابنته، وهو “محسن حلمي” كما تقدمه حبيته فوز، وهو “محسن باشا” كما يلقبه السائق وهو “الأستاذ القدير” كما يراه زميله الشاب أدهم ، وهو “الدكتور” لدى الدكتورة بدرية البدري كما أنه محسن وحسب؛ كما تناديه زوجته، وهو “هذا المصري” كما تتحدث عنه شخصية كويتية وهو أيضا “ابننا” كما يعتبره الناقد المصري الكبير وهو “سي محسن” على لسان شخصية كويتية أخرى، وهو كما عرف لدى الجميع كاسم جامع مانع “الترجمان”، وكأن العنوان جاء ليشمل كل ذلك موجزا الأسماء المتعددة والوجوه المختلفة في كلمة بليغة واحدة. وكأن الشعرية للسرد تبدأ في هذه الرواية من العنوان البليغ، وعالم المترجم فن الترجمة؛ موضوع الرواية. لقد استطاع الكاتب أن يوظف أسلوب الجمل القصيرة في رواياته في مواضعها الصحيحة؛ لتستفيد حيوية اللغة بإفادة المعنى،بجانب الجرْس الموسيقي الداخلي الذي أحدثته تلك الجمل. وتتجلى تقنية الموروث الديني في روايات أشرف أبو اليزيد في كثير من المناسبات السردية كثلما يتجلى التناص القرآني حيث يوظف المعاني المستقاة من القرآن الكريم في رواياته في مناسبات مختلفة. و أخيرا يمكن القول أن مجال البحث في هذا الموضوع يبقى مفتوحا أمام المزيد من الإسهامات، و القرءات الجديدة الموسعة، التي تتجاوز الحدود التي وقفت الباحثة عندها في روايات أشرف أبو اليزيد. وتقترح الباحثة بعض العناوين لإجراء الدراسات حولها ومن أهمها: دراسات حول شعرية الفضاء، و شعرية الزمان والمكان، تداخل الأجناس الأدبية في مؤلفات وروايات أشرف أبو اليزيد.

Hi, this is a comment.

To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.