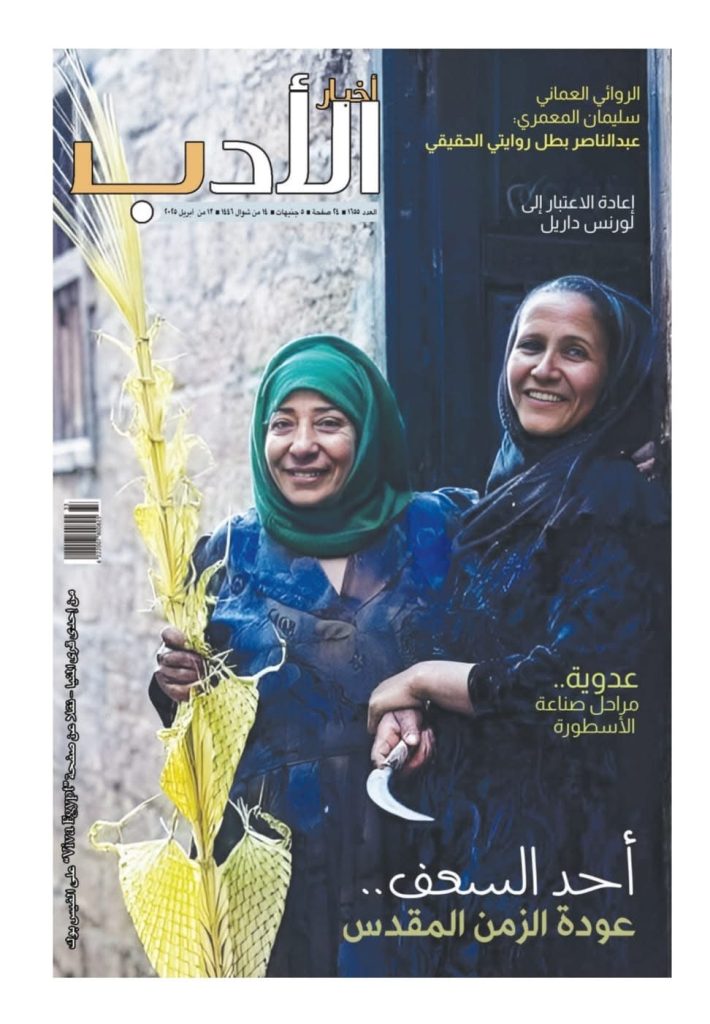

صدر هذا الأسبوع العدد الجديد من جريدة أخبار الأدب (1655)، ويرأس تحريرها الروائي ياسر عبد الحافظ. العدد حمل معه ثراءً معرفيًا وثقافيًا متنوعًا يجمع بين التحقيقات الميدانية، والحوار الأدبي، والدراسات التراثية، والمقالات النقدية، بالإضافة إلى نماذج من الإبداع العربي المعاصر.

صدر هذا الأسبوع العدد الجديد من جريدة أخبار الأدب (1655)، ويرأس تحريرها الروائي ياسر عبد الحافظ. العدد حمل معه ثراءً معرفيًا وثقافيًا متنوعًا يجمع بين التحقيقات الميدانية، والحوار الأدبي، والدراسات التراثية، والمقالات النقدية، بالإضافة إلى نماذج من الإبداع العربي المعاصر.

في افتتاحية العدد، كتب أشرف أيوب معوض مقالًا مميزًا بعنوان “أحد السعف في التراث الشعبي المصري”، تناول فيه حضور السعف في الوجدان الشعبي المصري، لا بوصفه مجرد عنصر نباتي بل رمزًا للبركة وطرد الشرور، وحارسًا خفيًا للبيت والذاكرة الجمعية، في سرد أنيق يمزج بين الموروث الشعبي والقراءة الثقافية.

أما في باب الحوارات، فقد أجرى حسن عبد الموجود لقاءً عميقًا مع الكاتب الروائي والإعلامي العُماني المعروف سليمان المعمري، كشف فيه الأخير عن فلسفته في الكتابة، مؤكدًا أن القارئ لن يحب شخصية أدبية ما لم يحبها الكاتب أولًا، في حديث يكشف الكثير من أسرار الصنعة الأدبية وخصوصية العلاقة بين الكاتب ونصه.

في تحقيقه الجديد، تابع شهاب طارق مستجدات مشروع تطوير منطقة الأهرامات، مسلطًا الضوء على التحديات التي لا تزال قائمة، من عقبات بيروقراطية إلى قضايا تتعلق بالتنظيم والخطط التنفيذية، في تغطية ميدانية تحاول أن تضع الأسئلة الكبرى أمام الجهات المعنية.

ضمن باب النقد، كتب محمود الورداني قراءة في رواية “بخلاف ما سبق” للكاتب عزت القمحاوي، تحت عنوان دال هو “نقطة ومن أول السطر”. وقد جاءت القراءة تتبع الخط السردي لرواية القمحاوي، وتضيء أسئلتها الوجودية وتراكيبها الفنية، مؤكدة على قدرة الكاتب على إعادة كتابة اليومي بلغة سردية عالية.

في قسم “شرق وغرب”، تقدم أسماء يس ترجمة رصينة لدراسة كتبها ج. د. ميرسلت حول الروائي لورنس داريل، تسعى لإعادة الاعتبار لأعماله ولما تركه من أثر في الرواية الإنجليزية الحديثة، عبر قراءة جديدة لمكانته الأدبية التي طالها الجدل والنسيان.

أما في “البستان”، فقد نقل أمير زكي إلى العربية دراسة جديدة للباحث أندرو سايمون عن النجم الشعبي المصري الراحل عدوية، في عمل نقدي يؤرّخ لمراحل صعوده من الهامش إلى مركز الأسطورة، وكيف شكلت تجربته حالة استثنائية في الغناء الشعبي العربي.

وفي باب الكتب، نقرأ مجموعة من المراجعات المهمة. تكتب د. سحر شريف عن مجموعتي “ما وراء القمر” و*”الرجل الذي عادت إليه ذاكرته”* للكاتب محمد سلماوي، متوقفة عند اشتغال النص على ثنائية الحياة والموت، وتحول الذاكرة إلى فعل روائي. وتتناول عزة سلطان رواية “اللوكاندة الحمراء” للكاتب عماد مدين، مستكشفة معنى الشر كإستراتيجية بقاء سردية، وكيف يصبح الخوف أحد أعمدة السرد. فيما يقدّم د. منير الحايكقراءة في “حارسة الحكايات” للكاتب إبراهيم فرعلي، مشيرًا إلى الطابع الروائي الذي يطغى على قصص المجموعة، ويمنحها كثافة وجدانية وسردية. ويكتب محمد عبد النبي عن رواية “السيرة الأخيرة للبيوت” للكاتبة مريم حسين، واصفًا النص بأنه نسيج من الجدران التي تتكلم، وحكايات تتقاطع مع حيوات البشر في صمتها وظلالها.

أما باب “الإبداع”، فقد حمل أصواتًا متنوعة من شعراء وكتّاب عرب، نذكر منهم: سمير لوبه بقصته “الرقم 13 أو 67”، نبيلة الفولي في نصها “هدايا”، حمدي عمارة في “زي عيال الحسومات”. كما شارك عبدالحق بن رحمون بنص بعنوان “نحت الرخام”. ونقرأ أيضًا “أشم رائحة الشعر” لـ بهجت صميدة، و*”كل الذين أحبهم”* لـ عصام سامي ناجي، و*”من صور القاتلة: ثلاث صور”* للكاتب أحمد علي زهران. وتختتم هذه الصفحة بنصوص من د. محمد حلمي حامد بعنوان “دار لها بابان”، وسامح إدوار سعدالله بعنوان “يا صاحب البيت السعيد”.

في باب “كتابة”، يقدم عبد الوهاب الحمادي تحية حب إلى الناقد السينمائي والأديب محمود عبد الشكور، كاتبًا عنه بوصفه الإنسان الذي أحب، والناقد الذي عرف كيف يرى بعيني المحبة والنقد في آن.

بهذا التنوع، يرسّخ عدد هذا الأسبوع من أخبار الأدب حضوره كمنصة فكرية وأدبية مفتوحة على ألوان متعددة من الكتابة، ومجالات متعددة من الثقافة العربية الراهنة