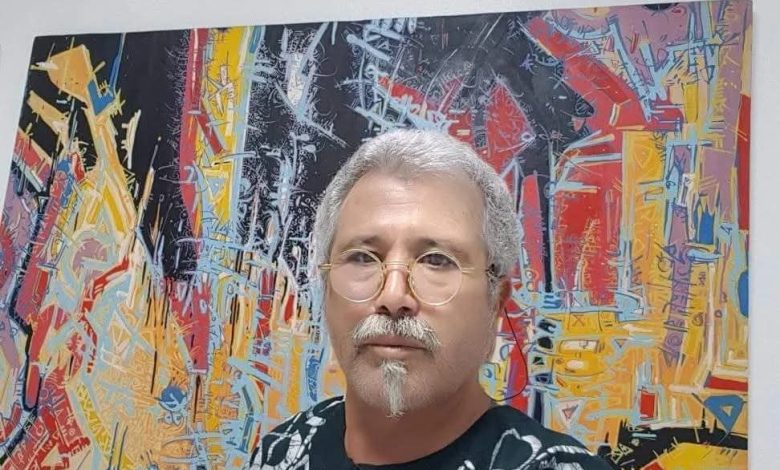

في تضاريس اللون وجغرافيا الرمز، تنهض لوحات الفنان التشكيلي المغربي محمد حستي ، المُنجزة في تسعينيات القرن الماضي ، كفضاء لا يخضع للحدود المألوفة للفن التشكيلي . فهي لا تُعرض بوصفها لوحات بالمعنى الكلاسيكي ، بل كعالم مكتنز بالعلامات والدوال ، يفتح الذاكرة على انبعاث الرموز لا لتزيين السطح ، إنما لتأثيث الأعماق بما يتجاوز الحواس ويعانق طبقات الباطن . إنها مقطع من سيرة ثقافية مشروطة بالهوية ، ومثقلة بقلق الانتماء ، ومشدودة إلى الحفر في ذاكرة الجماعة ، مع توق دائم نحو أفق إنساني أكثر رحابة .

عند الفنان محمد حستي ، تتحول التجربة إلى تفكير بصري ، يُمارس عبر اللون والخطوط بدلاً من الكلمات . حيث يستدعي حستي المرجعية الأمازيغية لا كفولكلور منغلق ، بل كذاكرة مضغوطة قابلة للانفتاح عبر التشكيل ، تُستعاد لا لتُعرض فقط ، إنما لتُفتح على التأويل المستمر . وهنا أشير إلى دراسة غادة مجدي محمد شافعي حول الرمز الأمازيغي وأثره على الفن التشكيلي بأن الرموز الأمازيغية في التشكيل تحمل فعل مقاومة النسيان وإعادة الاعتبار للهوية ، وهو ما يتجلى بوضوح في مقاربة حستي ، الذي يزاوج بين خامة الجوز المستخدمة وبما تمثله من صلابة الجذر وثقل الأرض ، وبين الألوان التي تمنح لوحاته شفافية الحلم وصفاء التأمل .

عند الفنان محمد حستي ، تتحول التجربة إلى تفكير بصري ، يُمارس عبر اللون والخطوط بدلاً من الكلمات . حيث يستدعي حستي المرجعية الأمازيغية لا كفولكلور منغلق ، بل كذاكرة مضغوطة قابلة للانفتاح عبر التشكيل ، تُستعاد لا لتُعرض فقط ، إنما لتُفتح على التأويل المستمر . وهنا أشير إلى دراسة غادة مجدي محمد شافعي حول الرمز الأمازيغي وأثره على الفن التشكيلي بأن الرموز الأمازيغية في التشكيل تحمل فعل مقاومة النسيان وإعادة الاعتبار للهوية ، وهو ما يتجلى بوضوح في مقاربة حستي ، الذي يزاوج بين خامة الجوز المستخدمة وبما تمثله من صلابة الجذر وثقل الأرض ، وبين الألوان التي تمنح لوحاته شفافية الحلم وصفاء التأمل . فيتشكل العمل كخريطة وجدانية ، معلّقة بين الكثافة والفراغ ، ومؤسسة لمساحة بصرية بلا مركز ، تُغري العين بالتيه الجميل حيث كل تفصيل يتفتّح على احتمال جديد للفهم . العلامات في لوحته ليست صامتة ، فهي لغة بصرية لها إيقاعها الخاص . حروف تيفيناغ ، شفرات الوشم ، أنماط النسيج ، كلها تعود ككلمات منسية يعيد الفنان صياغتها لتُرى المتلقي ويشعر بها . وهذا أيضاً ما أكدته إحدى الدراسات للكاتب مرادي مسيكة حول دلالة الأشكال الهندسية والرموز النباتية في الفن الأمازيغي ، والتي كشفت كيف تتحول العلامات التقليدية إلى خزان دلالي يُستعاد ليولد معاني جديدة ، حيث لكل خط أثر، ولكل لون دلالة ، في كتابة بصرية تتلبس الفن وتمارس القول من خارج اللغة ، مفتوحة على إمكانيات لا نهائية للقراءة والتأويل .

فيتشكل العمل كخريطة وجدانية ، معلّقة بين الكثافة والفراغ ، ومؤسسة لمساحة بصرية بلا مركز ، تُغري العين بالتيه الجميل حيث كل تفصيل يتفتّح على احتمال جديد للفهم . العلامات في لوحته ليست صامتة ، فهي لغة بصرية لها إيقاعها الخاص . حروف تيفيناغ ، شفرات الوشم ، أنماط النسيج ، كلها تعود ككلمات منسية يعيد الفنان صياغتها لتُرى المتلقي ويشعر بها . وهذا أيضاً ما أكدته إحدى الدراسات للكاتب مرادي مسيكة حول دلالة الأشكال الهندسية والرموز النباتية في الفن الأمازيغي ، والتي كشفت كيف تتحول العلامات التقليدية إلى خزان دلالي يُستعاد ليولد معاني جديدة ، حيث لكل خط أثر، ولكل لون دلالة ، في كتابة بصرية تتلبس الفن وتمارس القول من خارج اللغة ، مفتوحة على إمكانيات لا نهائية للقراءة والتأويل . اللوحة هنا تتنفس كجسد حي ، نابض بالتوتر بين الكتل اللونية ومسارات العلامة . لا مركز يغلق الرؤية ولا تماثل يُرضي التوقع ؛ بل حركة دائمة ، صعوداً وهبوطاً ، تكاثفاً وانفتاحاً ، كما لو أنها تُكتب لحظة بلحظة . العمودية فيها ليست بناءً شكلياً فقط ، بل إحالة على علاقة الإنسان بما يتجاوز مادّيته : الأرض التي ينهض منها والسماء التي ينكسر فيها . أما الألوان ، فهي موقف وجودي قبل أن تكون جمالياً : بنيات ترابية غامقة تستحضر صمت الطين وصلابة الأصل ، يقابلها إشراق الأصفر والأزرق والأخضر كأرتجافات ضوء داخل عتمة كثيفة ، لتقيم فيما بينها صراعاً لا يُحسم ، وتجعل اللوحة مرآة لتوتر داخلي بين ما كان وما ينبغي أن يكون التقنية ذاتها تتحول إلى خطاب صامت . فمسحوق الجوز ليس مجرد صباغ بل ذاكرة متجسدة ، والألوان ليست مجرد سطح لوني بل أثر حلم لا يُلج إلا عبر التأمل . بهذا المعنى يغدو العمل الفني مرافعة ضد النسيان ، استعادة حية لما يُراد طمسه . وهكذا ، تُقرأ اللوحة بوصفها بياناً ثقافياً لا مجرد تعبير فردي ، تحاور السلطة بعناد الصورة لا بالشعارات ، وتعلن حضور الرموز الأمازيغية في قلب السرد البصري ، مؤكدة أن للهوامش ذاكرة وللصمت لغة . وهو ما أورده بوسنة فضيلة وبوزار حبيبة في دراستهما الفن التشكيلي بين الرومانسية والاستعمار بالمغرب العربي ، والتي أبرزت كيف ظل التشكيل في المنطقة متوتراً في علاقته بالهيمنة ، الأمر الذي يجعل من استعادة العلامة الأمازيغية فعلاً من أفعال الممانعة الجمالية والسياسية في آن واحد . وإذا سلمنا بأن الفنان محمد حستي ليس وحده في هذا المسار ؛ فقد عمل قبله بعض رافقه الفنانون على هذا النمط ، الذين جعلوا من الرمز والمواد الطبيعية سبيلاً للمقاومة البصرية . مثل فريد بلكاهية الذي أعاد الاعتبار للجلد والنحاس والحناء كمفردات تشكيلية تشيد هوية متجذرة ، ومحمد القاسمي جعل من اللون طاقة وجودية مشبعة بالرمز والقلق ، فيما أعاد الجزائري رشيد قريشي إحياء الخط والرموز الصوفية والأمازيغية في فضاءات طقوسية . وفي المشرق العربي ، نجد ضياء العزاوي وهو يعيد صياغة الذاكرة الرافدينية عبر كثافة اللون وحيوية الرمز ، أو شاكر حسن آل سعيد في مشروعه البعد الواحد حيث يتحول الخط إلى تفكيك وجودي ، إلى جانب وجيه نحلة الذي جعل من اندفاعاته اللونية الصوفية مسرحاً لأرتجافات الضوء المشابهة في جوهرها لتجربة حستي . وعالمياً ، يطل بول كلي الذي ارتقى بالعلامة الشعبية إلى لغة تشكيلية حداثية ، وكاندينسكي الذي أسس للتجريد الروحي حيث اللون والخط ترجمان الصوت الداخلي ، وجاكسون بولوك الذي فتح اللوحة على فضاء بلا مركز ، تتحرك فيه الألوان والخطوط بلا نهاية . بهذا المعنى والمقاربات ، تنكشف تجربة محمد حستي كعلامة فارقة داخل التيار التشكيلي المغربي ، إذ لا تكتفي ـ كما فعل كثير من الفنانين السابقين ـ بالاحتفاء بالشكل والزخرف أو باستعادة الموروث كذاكرة بصرية جامدة ، بل تنفتح على أفق آخر يجعل من اللوحة مجالاً للاشتباك مع المعنى والذاكرة معاً . إنه لا يكرر ما أنجزه رواد الحداثة التشكيلية في المغرب الذين سعوا إلى تثبيت هوية بصرية محلية في مقابل التيارات الغربية ، إنما يتجاوزهم إلى تحويل التجربة ذاتها إلى سؤال وجودي ، حيث يجعل من الجمال بحثاً لا ينتهي ، ومن الرمز فعلاً حياً ، ومن اللون صوتاً ينطق باسم المهمَّشين والمصادَرة أصواتهم . هنا تتجلى فرادته : إذ يرتقي بالهوية الأمازيغية من مستوى التمثيل الزخرفي إلى مستوى المداخلة الرمزية في الثقافة والسياسة ، فيضعها ضمن مشروع حداثي لا ينغلق على الخصوصية من ناحية ، وينفتح على الكوني من ناحية أخرى . وهو يؤكد أن الفن ، حين يتحد فيه البصر بالوعي والادراك ، لا يكتفي بإعادة إنتاج صور مألوفة ، بل يعيد رسم خرائط الوجود ذاته ، ويضع المتلقي أمام سؤال : كيف يمكن للوحة أن تصبح فعل حياة ومقاومة في آن واحد .

اللوحة هنا تتنفس كجسد حي ، نابض بالتوتر بين الكتل اللونية ومسارات العلامة . لا مركز يغلق الرؤية ولا تماثل يُرضي التوقع ؛ بل حركة دائمة ، صعوداً وهبوطاً ، تكاثفاً وانفتاحاً ، كما لو أنها تُكتب لحظة بلحظة . العمودية فيها ليست بناءً شكلياً فقط ، بل إحالة على علاقة الإنسان بما يتجاوز مادّيته : الأرض التي ينهض منها والسماء التي ينكسر فيها . أما الألوان ، فهي موقف وجودي قبل أن تكون جمالياً : بنيات ترابية غامقة تستحضر صمت الطين وصلابة الأصل ، يقابلها إشراق الأصفر والأزرق والأخضر كأرتجافات ضوء داخل عتمة كثيفة ، لتقيم فيما بينها صراعاً لا يُحسم ، وتجعل اللوحة مرآة لتوتر داخلي بين ما كان وما ينبغي أن يكون التقنية ذاتها تتحول إلى خطاب صامت . فمسحوق الجوز ليس مجرد صباغ بل ذاكرة متجسدة ، والألوان ليست مجرد سطح لوني بل أثر حلم لا يُلج إلا عبر التأمل . بهذا المعنى يغدو العمل الفني مرافعة ضد النسيان ، استعادة حية لما يُراد طمسه . وهكذا ، تُقرأ اللوحة بوصفها بياناً ثقافياً لا مجرد تعبير فردي ، تحاور السلطة بعناد الصورة لا بالشعارات ، وتعلن حضور الرموز الأمازيغية في قلب السرد البصري ، مؤكدة أن للهوامش ذاكرة وللصمت لغة . وهو ما أورده بوسنة فضيلة وبوزار حبيبة في دراستهما الفن التشكيلي بين الرومانسية والاستعمار بالمغرب العربي ، والتي أبرزت كيف ظل التشكيل في المنطقة متوتراً في علاقته بالهيمنة ، الأمر الذي يجعل من استعادة العلامة الأمازيغية فعلاً من أفعال الممانعة الجمالية والسياسية في آن واحد . وإذا سلمنا بأن الفنان محمد حستي ليس وحده في هذا المسار ؛ فقد عمل قبله بعض رافقه الفنانون على هذا النمط ، الذين جعلوا من الرمز والمواد الطبيعية سبيلاً للمقاومة البصرية . مثل فريد بلكاهية الذي أعاد الاعتبار للجلد والنحاس والحناء كمفردات تشكيلية تشيد هوية متجذرة ، ومحمد القاسمي جعل من اللون طاقة وجودية مشبعة بالرمز والقلق ، فيما أعاد الجزائري رشيد قريشي إحياء الخط والرموز الصوفية والأمازيغية في فضاءات طقوسية . وفي المشرق العربي ، نجد ضياء العزاوي وهو يعيد صياغة الذاكرة الرافدينية عبر كثافة اللون وحيوية الرمز ، أو شاكر حسن آل سعيد في مشروعه البعد الواحد حيث يتحول الخط إلى تفكيك وجودي ، إلى جانب وجيه نحلة الذي جعل من اندفاعاته اللونية الصوفية مسرحاً لأرتجافات الضوء المشابهة في جوهرها لتجربة حستي . وعالمياً ، يطل بول كلي الذي ارتقى بالعلامة الشعبية إلى لغة تشكيلية حداثية ، وكاندينسكي الذي أسس للتجريد الروحي حيث اللون والخط ترجمان الصوت الداخلي ، وجاكسون بولوك الذي فتح اللوحة على فضاء بلا مركز ، تتحرك فيه الألوان والخطوط بلا نهاية . بهذا المعنى والمقاربات ، تنكشف تجربة محمد حستي كعلامة فارقة داخل التيار التشكيلي المغربي ، إذ لا تكتفي ـ كما فعل كثير من الفنانين السابقين ـ بالاحتفاء بالشكل والزخرف أو باستعادة الموروث كذاكرة بصرية جامدة ، بل تنفتح على أفق آخر يجعل من اللوحة مجالاً للاشتباك مع المعنى والذاكرة معاً . إنه لا يكرر ما أنجزه رواد الحداثة التشكيلية في المغرب الذين سعوا إلى تثبيت هوية بصرية محلية في مقابل التيارات الغربية ، إنما يتجاوزهم إلى تحويل التجربة ذاتها إلى سؤال وجودي ، حيث يجعل من الجمال بحثاً لا ينتهي ، ومن الرمز فعلاً حياً ، ومن اللون صوتاً ينطق باسم المهمَّشين والمصادَرة أصواتهم . هنا تتجلى فرادته : إذ يرتقي بالهوية الأمازيغية من مستوى التمثيل الزخرفي إلى مستوى المداخلة الرمزية في الثقافة والسياسة ، فيضعها ضمن مشروع حداثي لا ينغلق على الخصوصية من ناحية ، وينفتح على الكوني من ناحية أخرى . وهو يؤكد أن الفن ، حين يتحد فيه البصر بالوعي والادراك ، لا يكتفي بإعادة إنتاج صور مألوفة ، بل يعيد رسم خرائط الوجود ذاته ، ويضع المتلقي أمام سؤال : كيف يمكن للوحة أن تصبح فعل حياة ومقاومة في آن واحد .