ليست العزلة التي يلوذ بها الكُتّاب الكبار هروبا من العالم كما قد يُخيَّل للوهلة الأولى، ولا هي انكسارا أمام صخبه أو عجزا عن مجاراته، بل هي في جوهرها فعلُ مقاومةٍ من نوعٍ خاص، مقاومةُ التفاهة بالعمق والسطح بالجوهر، والضجيج بالصمت المُفكِّر. فالعزلة الإبداعية ليست فراغا اجتماعيا، وإنما امتلاءٌ داخليٌّ يبلغ حدّ التخمة، حتى لا يعود الكاتب قادرا على الاستمرار في التداول اليومي للكلمات دون أن يخون معناها، ولا في معاشرة اللغة دون أن يُجرِّدها من قداستها الأولى. من هنا يكتب الكبار في وحدتهم الأشد، لأن الكتابة عندهم ليست ترفا لغويا، بل محنة وجود، ولأن النص لا يولد إلا في رحم الصمت.

منذ أفلاطون والعلاقة بين الفكر والعزلة علاقة تأسيس لا عرض. فالفيلسوف في تصوره هو ذاك الذي ينصرف عن سوق الآراء المتداولة، ويصعد إلى كهف التأمل لا ليهرب من الناس، بل ليعود إليهم محمّلا بنورٍ لا يُرى في الازدحام. وما ينطبق على الفيلسوف ينطبق بدرجة أو بأخرى على الكاتب الكبير، لأن الكتابة في أصلها تفكيرٌ باللغة والتفكير لا يطيق كثرة الأصوات. لذلك قال نيتشه الذي كتب أعنف نصوصه في أعالي الجبال، إن “أعظم الأفكار تُولد أثناء المشي في العزلة”، وكأن الفكرة كائنٌ خجول لا يظهر إلا حين يُؤمَن له شرط الانفراد.

العزلة هنا ليست حالة نفسية طارئة بل بنية معرفية، شرطا لإمكان القول المختلف. فالكاتب الذي يكتب وسط الجلبة يكتب غالبا بلغة الآخرين، ويعيد إنتاج ما هو متداول، لأن اللغة حين تُستهلَك جماعيا تفقد حدّتها، وتتحول إلى أداة تواصل لا أداة كشف. أما في العزلة فإن اللغة تستعيد غرابتها الأولى وتعود كلماتها إلى أصلها الدلالي، كما لو أنها تُخلَق من جديد. لهذا قال موريس بلانشو إن “الكتابة تبدأ حين ينقطع الكاتب عن العالم المألوف، ويدخل في ليل اللغة”، والليل هنا ليس ظلاما، بل شرط الرؤية المختلفة.

وإذا كان الضجيج الاجتماعي يُغري بالكتابة السريعة، فإن العزلة تُلزم بالبطء، والبطء في الكتابة فضيلة كبرى، لأنه يسمح للفكرة أن تنضج وللجملة أن تتخمّر وللنص أن يُراجع نفسه بنفسه. لم يكن فلوبير يكتب في صخب المقاهي، بل في غرفة مغلقة، يُعيد صياغة الجملة عشرات المرات، بحثا عمّا كان يسميه “الكلمة الدقيقة”. وقد كان يرى أن أي جملة لا تُكتب في عزلة كافية محكومٌ عليها بالترهل. ولم يكن بروست ليكتب “البحث عن الزمن المفقود” لو لم يختر عزلة شبه تامة، أغلق فيها النوافذ وعزل نفسه عن الزمن الخارجي ليصغي إلى زمنٍ آخر، زمن الذاكرة.

العزلة ليست نفيا للعالم بل تعميقا له. الكاتب لا ينسحب من الواقع إلا ليعود إليه أكثر كثافة. وهذا ما يجعل العزلة شرطا لرؤية ما لا يُرى. فالعيش في الجماعة يُنتج توافقا غير معلن على ما يجب أن يُقال وما يجب أن يُسكت عنه، بينما العزلة تُحرّر الكاتب من هذا التوافق القسري، وتمنحه شجاعة التفكير ضد التيار. ولهذا لم يكن غريبا أن تكون العزلة قرينة الجرأة الفكرية. إذ يشير كيركغارد الذي عاش عزلة روحية خانقة، إلى أن “الحشد كذبة”، لأنه يُذيب الفرد في رأي عام لا مسؤول له. والكاتب الكبير لا يستطيع أن يكتب من داخل هذه الكذبة، لأنه مطالب بحكم الكتابة بأن يكون شاهدا لا صدى.

وفي العزلة لا يواجه الكاتب المجتمع فقط، بل يواجه ذاته أيضا، وهذه المواجهة هي الأصعب. فالانفراد الطويل يُسقط الأقنعة، ويُعرّي الوهم الذي نصنعه عن أنفسنا. لذلك قال باسكال إن “كل شقاء الإنسان نابع من عدم قدرته على الجلوس وحيدا في غرفة”، لأن الوحدة تُرغِم على التفكير في الأسئلة التي نؤجلها دائما. والكاتب الكبير هو ذاك الذي لا يهرب من هذه الأسئلة بل يضعها في صلب نصه، ويحوّل قلقه الخاص إلى سؤال كوني. من هنا، فإن العزلة ليست فقط شرطا لغويا، بل شرطٌ أخلاقي أيضا، لأنها تفرض الصدق، والصدق في الكتابة مكلف.

ولأن العزلة تُضاعف الإحساس بالزمن، فإنها تُنتج كتابة مشبعة بالتأمل. فالزمن في العزلة لا يُقاس بالساعات، بل بالتحولات الداخلية. تحضرني مقولة لطيفة لفرناندو بيسوا، شاعر الأقنعة والوحدة، حيث يقول إن “العزلة تجعلني أرى نفسي كما لو كنت آخر”، وهذا الانشطار هو ما يمنح النص بعده التأملي. الكاتب في وحدته لا يكتب بصفته فردا اجتماعيا، بل ككائن متسائل، يقف على مسافة من ذاته ومن العالم في آن. وهذه المسافة هي التي تُنتج الرؤية.

غير أن العزلة الإبداعية ليست حالة رومانسية ولا ملاذا مريحا. إنها في كثير من الأحيان محنة حقيقية. فالوحدة الطويلة قد تنقلب إلى قسوة، والصمت قد يتحول إلى فراغ، والكاتب قد يجد نفسه محاصرا بأسئلته دون أجوبة. لذلك قال ألبير كامو إن “الكتابة فعل وحدة، لكنها أيضا فعل تضامن”، لأن النص مهما كُتب في عزلة، يتجه في النهاية إلى الآخر. غير أن هذا التضامن لا يُبنى إلا بعد المرور عبر الوحدة. فالكاتب لا يستطيع أن يقول شيئا للآخرين ما لم يقل أولا شيئا لنفسه، ولا يستطيع أن يُنصت للعالم ما لم يُنصت لداخله.

إن العزلة بهذا الفهم ليست انسحابا اجتماعيا بقدر ما هي إعادة ترتيب للعلاقة مع العالم. الكاتب الكبير لا يقطع الصلة بالناس، بل يقطع الضوضاء التي تحول دون فهمهم. ولهذا كانت العزلة عند كثير من المفكرين شكلا من أشكال التقشف الروحي. فهايدغر الذي جعل من “الإنصات للكينونة” جوهر التفلسف، يشير إلى أن “اللغة بيت الوجود”، وهذا البيت لا يُسكن في الضجيج، بل في الصمت. ومن يسكن هذا البيت يحتاج إلى عزلة تحميه من الاستهلاك اليومي للكلمات.

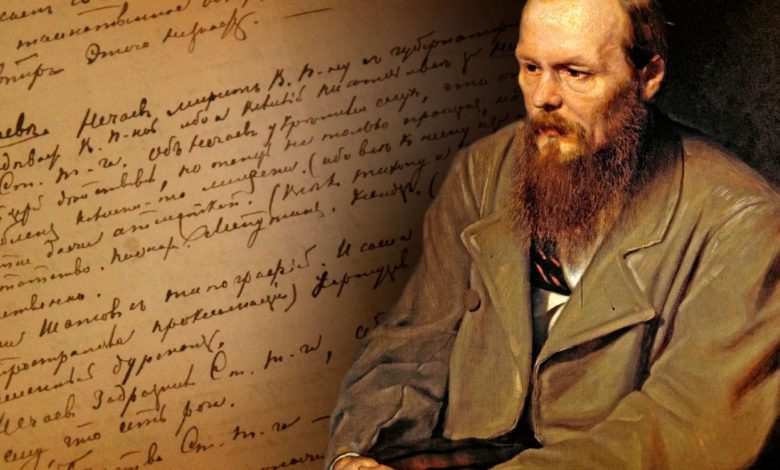

ولأن العزلة تُعيد للكلمة ثقلها فإنها تُعيد للكاتب مسؤوليته. فالكلمة حين تُكتب في صمت تُصبح فعلا لا مجرد صوت. وهذا ما يجعل نصوص العزلة أكثر بقاءً، لأنها لا تُكتب استجابة للحظة عابرة، بل تعبيرا عن تجربة مُعاشة. لم يكن دوستويفسكي ليكتب أعماق النفس البشرية لو لم يعرف عزلة السجن والمنفى، ولم يكن كافكا ليصوغ عالمه القلق لو لم يكتب ليلا، في عزلة خانقة، بعيدا عن أعين العالم.

إن السؤال عن سبب كتابة الكُتّاب الكبار في وحدتهم الأشد هو في الحقيقة سؤال عن طبيعة الكتابة نفسها. فالكتابة ليست تواصلا فوريا، بل بناءٌ بطيء للمعنى، والمعنى لا يُبنى في الضجيج. ومن هنا، فإن العزلة ليست اختيارا مزاجيا، بل ضرورة وجودية للكاتب الذي يريد أن يكتب ما يتجاوز اللحظة. إنها الثمن الذي يدفعه مقابل أن يرى أبعد ويقول أعمق ويترك أثرا لا تبتلعه سرعة الزمن.

يمضي الكاتب في عزلته، لا بوصفها مكانا يُقيم فيه، بل باعتبارها زمنا داخليا يُعيد تشكيله. فالعزلة ليست جدرانا أربعة ولا بابا موصدا، بل حالة انقطاع عن الإيقاع المفروض، عن التسارع الذي يجعل الفكر استهلاكا واللغة تداولا والمعنى خبرا عابرا. في هذا الانقطاع، يستعيد الكاتب حقه في البطء، والبطء هنا ليس كسلا، بل شجاعة مضادة لاقتصاد السرعة. ينبه ميلان كونديرا إلى أن “درجة بطء السرد هي درجة التأمل”، وكأن النص كلما أبطأ اقترب من جوهره، وكلما تسارع فقد شيئا من روحه. لذلك يختار الكاتب الكبير العزلة لأنه لا يريد أن يكتب ما يُقال، بل ما يتكوَّن ببطء في أعماق التجربة.

وفي هذا العمق، يتغير معنى الزمن نفسه. فالعزلة تُعطِّل الزمن الاجتماعي، ذاك الذي يُقاس بالمواعيد والالتزامات، وتُفعِّل زمنا آخر، زمن الفكرة وهي تنحت مسارها، وزمن الجملة وهي تبحث عن إيقاعها الداخلي. هذا الزمن لا يُدار بل يُصغى إليه. ولهذا فإن الكاتب في وحدته لا “يُنتج” النص بل يترك النص يُنتجه. يزعم رولان بارت أن “الكتابة حدث، لا منتج”، والحدث لا يقع إلا حين تتوفر له شروطه، وأهمها الصمت. الصمت الذي لا يعني غياب الصوت، بل حضورا كثيفا لما لم يُقَل بعد.

وفي العزلة تنكشف العلاقة العميقة بين الكتابة والقلق. فالوحدة تُضاعف الإحساس بالهشاشة، وتجعل الكاتب في مواجهة مباشرة مع أسئلته الأولى: لماذا أكتب؟ ولمن؟ وبأي حق؟ هذه الأسئلة لا تظهر في الازدحام، لأنها تحتاج فراغا داخليا لتتشكل. وقد كان سيوران الذي جعل من العزلة أسلوب حياة، يقول إن “كل فكرة صادقة تُولَد من قلق”، والقلق لا يُطاق في الجماعة، لأنه يُفسَّر ضعفا، بينما هو في الكتابة مصدر قوة. الكاتب الكبير لا يخجل من قلقه، بل يُحوِّله إلى مادة تفكير ويجعل منه محركا للنص.

غير أن العزلة لا تمنح الامتياز دون كلفة. فهي تُعرِّي الكاتب من الأوهام التي تحميه في الحياة اليومية، وتضعه أمام عجزه اللغوي، وأمام فشل الكلمات في الإمساك الكامل بالمعنى. في هذه اللحظة يشعر الكاتب بأن اللغة التي ظنها أداة طيِّعة تُقاومه. وهذا الصراع مع اللغة هو جوهر الكتابة الحقيقية. هنا تحضرني مقولة لصمويل بيكيت حيث يقول: “حاولت، ففشلت، لا بأس، حاول ثانية، افشل أفضل”. وهذه المحاولة المتكررة لا تتم إلا في عزلة تسمح بالفشل، لأن الجماعة لا تتسامح مع النص غير المكتمل، ولا مع الفكرة التي لا تزال تتلمس طريقها.

العزلة بهذا المعنى تُعيد تعريف النجاح. فالكاتب في وحدته لا يبحث عن الاعتراف الفوري بل عن الصدق المؤجل. إن ما يُكتب في العزلة قد لا يُفهم في زمنه وقد يُساء تأويله، وقد يُهمَل طويلا لكنه يحمل في داخله شرط البقاء. يشير فاليري إلى أن “الأعمال التي تُكتب لإرضاء الجمهور تموت مع الجمهور”، بينما الأعمال التي تُكتب في عزلة تُراهن على قارئ لم يولد بعد. والكاتب الكبير حين يختار وحدته يختار هذا الرهان البعيد.

وفي هذه المسافة بين الكاتب وزمنه، تتشكل علاقة خاصة بالآخر. فالكتابة وإن بدأت في عزلة لا تنتهي فيها. النص في لحظة ما، يغادر غرفة الكاتب ويصير كائنا مستقلا، يدخل في علاقات لا يتحكم فيها صاحبه. لكن المفارقة أن هذا الانفتاح لا يكون ممكنا إلا بعد الانغلاق. يقول بول ريكور إن “النص يفلت من نية مؤلفه”، غير أن هذا الإفلات لا يحدث إلا إذا كان النص قد كُتب بحرية داخلية كاملة. والعزلة هي ما يمنح هذه الحرية، لأنها تُحرِّر الكاتب من التوقعات، ومن الرقابة غير المرئية التي يفرضها الحضور الدائم للآخر.

ولعل أخطر ما في زمننا المعاصر هو هذا التآكل المتسارع للعزلة. فالكاتب اليوم محاط بأصوات لا تنقطع، وبمنصات تُطالبه بالحضور المستمر، وبسوق رمزية تُقايض العمق بالانتشار. في هذا السياق، تصبح العزلة فعل مقاومة ثقافية. مقاومة لتحويل الكتابة إلى محتوى، والفكرة إلى رأي، والنص إلى منشور. غي ديبور يتحفنا برائعة حيث ينبه إلى أن “المجتمع الحديث مجتمع الفرجة”، والفرجة لا تسمح بالتأمل، لأنها تستهلك كل شيء في لحظة العرض. الكاتب الكبير حين ينسحب من هذه الفرجة لا يفعل ذلك تعاليا، بل حفاظا على شرط الكتابة نفسها.

إن العزلة الإبداعية في عمقها الأخير، ليست إلا بحثا عن صوتٍ لا يضيع في الجوقة. فالكاتب في وحدته الأشد، لا يريد أن يكون أعلى صوتا بل أصدق نبرة. وهذه النبرة لا تُلتقط إلا حين يُصغي جيدا، وحين يتعلم فن الإنصات قبل فن القول. يقول لاوتسي إن “من يعرف لا يتكلم كثيرا”، والكاتب الكبير يعرف أن كثرة الكلام لا تُنتج المعنى بل تُبدده. لذلك يختار الصمت الطويل ليكتب جملة واحدة تستحق أن تُقال.

وحين ننظر إلى تجارب الكبار، نكتشف أن العزلة لم تكن خيارا هامشيا، بل قدرا فكريا. فقد كتب ابن خلدون مقدمته في عزلة قلعة بني سلامة، بعيدا عن صراعات السياسة، ليؤسس علما جديدا. واعتزل الجاحظ الناس طويلا ليُمعن النظر في اللغة والحياة، حتى صار نصه مرآة لزمنه. وفي كل هذه التجارب لم تكن العزلة انسحابا، بل إعادة تموضع، نقلا للكتابة من مستوى التعليق إلى مستوى الرؤية.

إن العزلة الإبداعية ليست سوى الوجه الآخر للمسؤولية. مسؤولية أن لا يقول الكاتب إلا ما اختبره، وأن لا يكتب إلا ما فكر فيه حتى النهاية، وأن لا يُسلم لغته للابتذال. وهي مسؤولية ثقيلة لا يطيقها إلا من قَبِل أن يكون وحيدا حين يلزم الأمر. يقول إيمانويل كانط إن “الاستنارة هي خروج الإنسان من قصوره الذي اقترفه في حق نفسه”، والقصور هنا ليس جهلا، بل تبعية فكرية. والعزلة هي أحد أشكال هذا الخروج لأنها تُعيد للكاتب سيادته على فكره.

وهكذا لا تعود العزلة سؤالا نفسيا، بل سؤالا أنطولوجيا: كيف يكون الكاتب حاضرا في العالم دون أن يذوب فيه؟ وكيف يكون وفيا للغة دون أن يُسخِّرها؟ الجواب لا يُعطى نظريا، بل يُعاش. يُعاش في ليالٍ طويلة وفي صمتٍ ثقيل، وفي شكٍّ لا يهدأ. هناك في تلك الوحدة الأشد يكتب الكاتب الكبير، لا لأنه يكره الناس، بل لأنه يُحب الحقيقة أكثر من التصفيق، ويُحب المعنى أكثر من الضجيج، ويُحب اللغة في حالتها العارية، قبل أن تُزيَّن بالاستعمال.

وفي هذا الحب القاسي تولد النصوص التي لا تشيخ، لأنها لم تُكتب لتُستهلك بل لتُفكَّر. النصوص التي تشبه أصحابها وحيدة عميقة وصعبة، لكنها لهذا السبب بالذات، ضرورية.

ولأن العزلة تُعيد للكلمة ثقلها فإنها تُعيد للكاتب مسؤوليته. فالكلمة حين تُكتب في صمت تُصبح فعل

ولأن العزلة تُعيد للكلمة ثقلها فإنها تُعيد للكاتب مسؤوليته. فالكلمة حين تُكتب في صمت تُصبح فعل