المُتَثاقفونَ العربُ الذين يزعمون أنّهم نُخبةٌ خاصّة، «اليساريّة من مراكبِ الإخوان»؛ قراءاتهم تتماهى مع قصورهم العقلي، أو يكتبون ما يُملى عليهم من الجهات التي تدفع لهم.

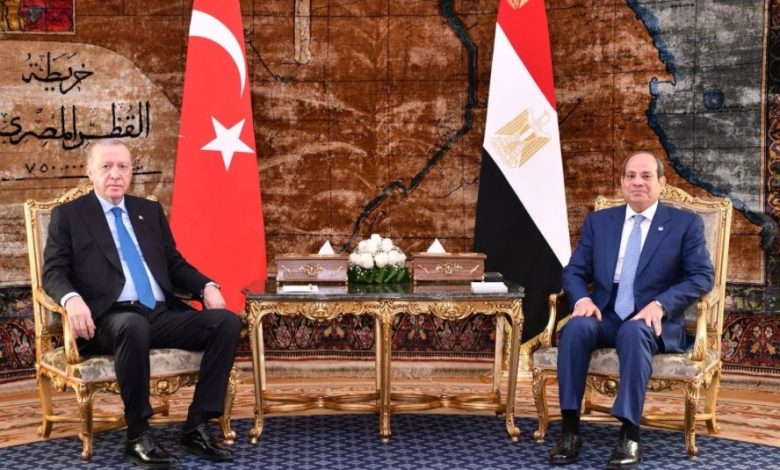

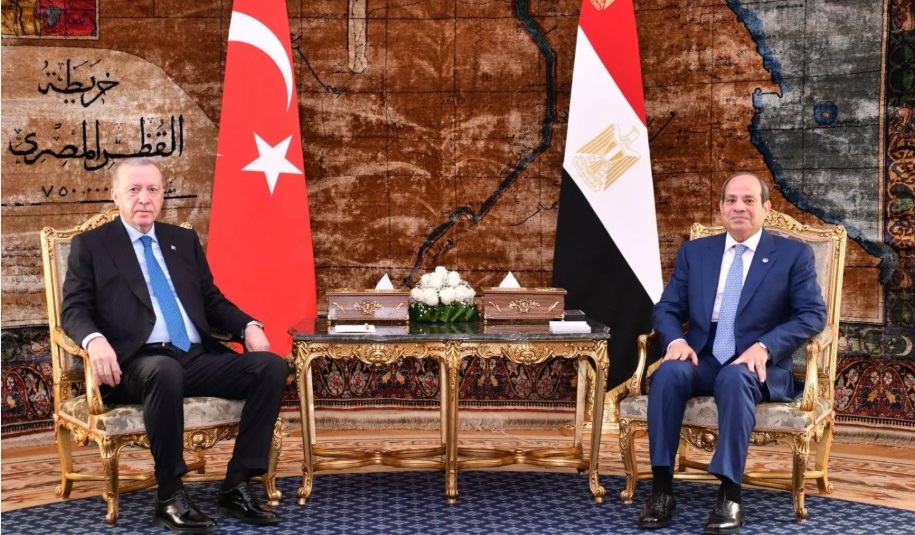

ومؤخّرًا يُروّجون لفكرةِ «ما ستحقّقه مصرُ وقيادتها من مكاسبَ على كافّة الصُّعُد، كنتيجةٍ مباشرةٍ للعلاقات مع تركيا»، متناسين تمامًا أنّ «إردوغان» الذي أقسم على «أنّه لن يُصافح السيسي أبدًا»، وتبنّى كلَّ مواقف جماعة الإخوان الإرهابيّة، هو نفسه الذي جاء إلى مصر منذ البداية «صاغرًا» بدافع المصلحة، في الوقت الذي لم تسعَ إليه مصرُ أبدًا، رغم وجود مصالحَ لها مع تركيا بالتأكيد.

وقد تجاوزت العلاقاتُ المصريّة ـ التركيّة هذه المرحلة وما بعدها، لأنّ «المصالحَ تتصالح»، وتلك هي السياسةُ الحقيقيّة. أمّا ما يحدث اليوم فهو أمرٌ آخر، على درجةٍ مرتفعةٍ من الأهميّة.

فما يحدث اليوم هو بلورةُ حلفٍ وليدٍ «مصريّ، سعوديّ، تركيّ»، تقف في خلفيّته «باكستان»، ويصفه البعضُ بـ«الحلف السُّنّي»، في مواجهة القوى الدوليّة والإقليميّة التي تسعى لإعادة صياغة المشهد العالمي، بعد أن تجاوزت «سايكس ـ بيكو» و«منظّمة الأمم المتّحدة» عمرَها الافتراضيّ الذي بدأ مع نهاية الحرب العالميّة الثانية، فيما تدور الحربُ الثالثةُ اليوم بصيغةٍ جديدةٍ تحاول استبعادَ الصراع المسلّح «حتّى الآن»، خاصّةً وأنّ أسلحةَ الدمار الشامل الموجودة حاليًّا تكفي لتدمير الكوكب، بحيث تكون النتيجةُ ألّا يربح أحد.

وهذا الحلفُ الوليد «المصريّ، السعوديّ، التركيّ» ـ إن جازت التسمية ـ وفي خلفيّة مشهده «باكستان»، يُناضل من أجل الحفاظ على كياناته، وأن يكون له مكانٌ تحت الشمس على طاولةٍ لا تسمح إلّا بوجود الكبار.

ـ ويمكن لمن يملك قدرًا من البصيرة السياسيّة أن يتابع نشاطَ ذلك التحالف في إفريقيا، والبحر الأحمر، وباب المندب، وربّما قريبًا في المتوسّط وليبيا.

والحصافةُ هنا تتطلّب إجادةَ حرفيّةِ التفاوض، وخلقَ المصالح مع القوى العظمى، لا تحدّيها ومناطحتها.

ـ لذا فإنّ الأمر يتجاوز ما تزعمه جماعةُ الإخوان الإرهابيّة ومكايدُها التي تتردّد على ألسنة المرتزقة، فيما لا يتحكّم في مجريات الأمور في عالم السياسة إلّا المصالحُ التي تجعل من عدوّ الأمس حليفَ اليوم، في عالمٍ يتبدّل سريعًا، ويتجاوز المراهقةَ السياسيّة، والارتزاقَ لبعض من يدّعون الحكمةَ والتحليلَ السياسيّ، وهي ادّعاءاتٌ لا ترقى حتّى لعقول العصافير.

وهذا الحلفُ الوليد «المصريّ، السعوديّ، التركيّ» ـ إن جازت التسمية ـ وفي خلفيّة مشهده «باكستان»، يُناضل من أجل الحفاظ على كياناته، وأن يكون له مكانٌ تحت الشمس على طاولةٍ لا تسمح إلّا بوجود الكبار.

وهذا الحلفُ الوليد «المصريّ، السعوديّ، التركيّ» ـ إن جازت التسمية ـ وفي خلفيّة مشهده «باكستان»، يُناضل من أجل الحفاظ على كياناته، وأن يكون له مكانٌ تحت الشمس على طاولةٍ لا تسمح إلّا بوجود الكبار.