ساعة فى باريس …

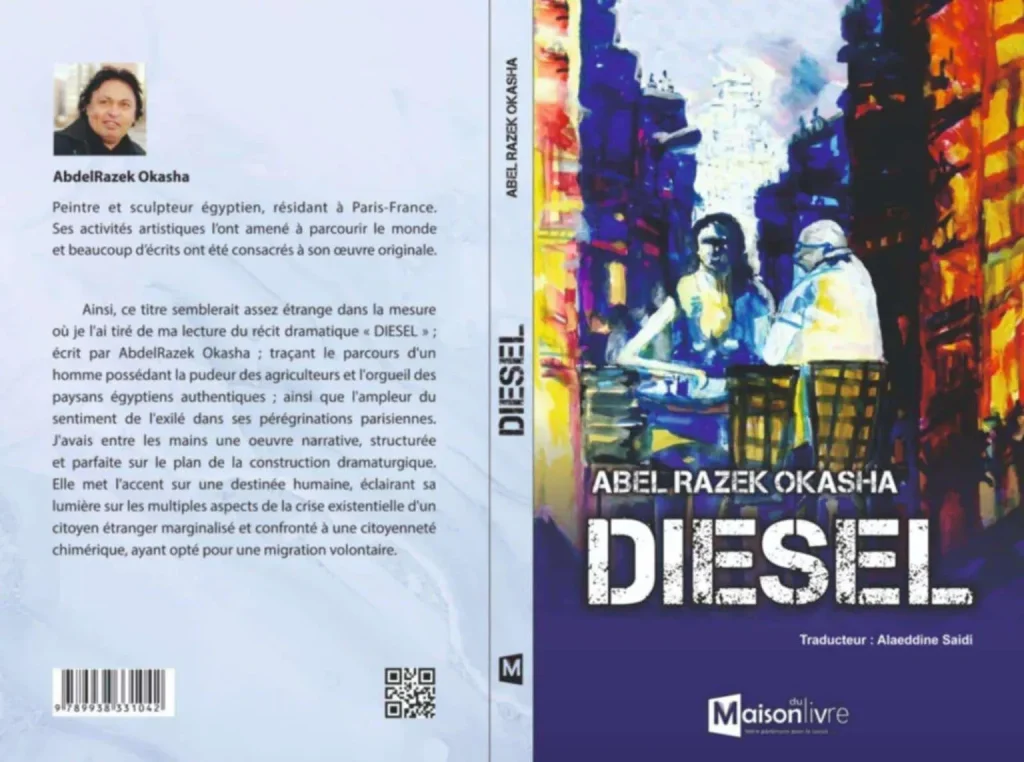

بقلم: د. دينا عبد الرحمنقراءة فى رواية “ديزل”… رحلة بين الحلم والهوية

تقوم رواية”” ديزل”” للفنان والكاتب المصرى العالمى ” عبد الرازق عكاشه ” على ثنائية شديدة القسوة: الحلم والواقع، وتختار أن تمرر هذه الثنائية عبر ثلاث بوابات كبرى: الغربة، الفن، والزمن. بطلها فنان تشكيلي مصري، يحمل شهادة أكاديمية وموهبة حقيقية، لكنه يفر من مصر، لا بحثاً عن المجد، بل هرباً من البطالة، ليصطدم في فرنسا بحقيقة أكثر فجاجة: الشهادة لا تساوي شيئاً، والفن لا يطعم خبزاً، والعمل الوحيد المتاح هو دهان الزيت، أي الاشتغال بالجسد لا بالروح.

تتخذ رواية “ديزل” موضوعها من سيرة شاب مصري مكافح، يقرر ترك وطنه ليس هربًا منه، بل بحثًا عن مساحة جديدة يختبر فيها قدراته الفنية والإنسانية. فودة ـ بطل الرواية ـ ليس مجرد مغترب ماديا؛ إنه مغترب روحيا وثقافيا، يتعامل مع العالم كفنان تشكيلي يرى ما وراء المظهر، ويُلقي بكل ثقل أحلامه في مغامرة نحو فرنسا -عاصمة النور- ، بلد الفن والفكر والضوء، حيث تتقاطع الرغبات الشخصية مع أسئلة الوجود والهويّة.

منذ اللحظة الأولى، تضعنا الرواية أمام إهانة رمزية للفن. الفنان الذي حلم بتلوين القماشة، يُجبر على تلوين الجدران. وهنا لا يكون الدهان مجرد مهنة، بل استعارة لوضع المهاجر، الذي يرمم حياة الآخرين فيما تتآكل حياته من الداخل.

منذ الصفحات الأولى، يبدو أن الحلم المادي البسيط ـ الحصول على ساعة ماركة “ديزل” ـ يحتل مكانة محورية في البناء الرمزي للرواية. هذه الساعة ليست غاية في ذاتها، بل مفتاح تأويلي يضيء جوانب متعددة من شخصية البطل. فتصميم مينا الساعة وتفاصيلها الدقيقة يحمّلها دلالات عميقة: إنها رمز الزمن الذي يطارده فودة دون أن يستطيع اقتناءه؛ فكما تشير الرواية ضمنًا “نحن نعيش في الزمن… لكننا لا نملك”.

عُرض على السيد فوده العديد من الساعات الديزل ولكن وحدها ساعة “لوسطو” هى التى حملت بين عقاربها ومينائها الأصالة …أصالة الحب وأصالة الماركة …فوجد “فودة” الحلم المادى مكتملا مزينا به معصمه، ووجد نصف حلم قلبه فى نصف الروايه الأول، والنصف الثانى، اكتمل بلقاء لوسطو فى آخرها، فاكتمل نصاب أحلامه.

تحتل ساعة ال”ديزل” الكبيرة متعددة الموانئ موقعاً مركزياً في الرواية، ليست إكسسواراً، بل معادلاً موضوعياً للحلم. ساعة ضخمة، غالية، معقدة، تشبه الحلم ذاته: ثقيل، بعيد، ومليء بالتفاصيل.

بحث البطل عن الساعة هو في جوهره بحث عن: اعتراف بالذات، وللوصول لإحساس السيطرة على زمن منفلت ،وربما لتعويض عن فقدان المكانة. الساعة هنا ليست لقياس الوقت، بل لارتدائه، كما يقول النص لاحقاً: “ارتدى الزمن في ساعة يد يرقص بندول قلبه داخلها”

وهي جملة تلخص جوهر الرواية: محاولة ترويض الزمن القاسي عبر امتلاكه رمزياً،

إن توق البطل ” فودة” لامتلاك الساعة يشبه رغبة الإنسان في الإمساك باللحظة الهاربة، أو تثبيت ذاته في تيارلا يتوقف. وهنا تتحول العلامة التجارية من مجرد رمز للرأسمالية والاستهلاك إلى علامة أنطولوجية تكشف عن حاجة الإنسان لإحساسبامتداد وجوده، وعن أزمة المغترب الذي يقف في مفترق بين ما يحمله داخله وما تُلقيه الحياة في طريقه.

– أتعرف يا سيد “عزرا”لم أحب ساعات الديزال؟ هذا لأن بها ساعتان داخل دائرة أو مربع واحد، أما الساعة الأولى فهى الساعة الكبيرة – ساعة النهار، وأما الساعة الأخرى، فهى الساعة الصغيرة التى تكون على الجانب السفلى، واسمها الساعة الرقمية، ولا أحد يشاهده إلا فى الظلام فحسسب. إنها تضئ وتصرخ من الخناق، لكنها ما زالت صامدة.

في رحلته عبر باريس، عاصمة النور، يلتقي “فودة” بشخوص تتشعب أصواتهم داخل النص كمسارات موازية للبحث والتجربة. بعضهم يعيد إليه ثقة مفقودة، وبعضهم يسلب منه براءته الأولى، غير أن الخيط الذي لا ينقطع في الرواية هو تمسكه بكرامته وعزة نفسه، وهي قيم تشكل له ما يشبه البوصلة في غربة قد تُغري بالانصهار أو التلاشي. وهنا يتجلّى صوت “الجد” الحاضر في الذاكرة، لا بوصفه سلطة تقليدية، بل جذرًا للثبات، وامتدادًا للهوية المصرية العربية التي يحملها البطل معه أينما ذهب.

وتُبرز الرواية جانبًا عاطفيًا يضفي على النص توترًا وجدانيًا وعمقًا إنسانيًا. تقع علاقة الحب بين “فودة” و”مدام لوستو” في منطقة معقّدة، إذ تنسج خيوطها داخل فراغات زواج معطَّل وماضٍ مثقل بالغياب. لا يأخذ الحب هنا شكلًا رومانسيًا مبتذلًا، بل يظهر كجسر يربط البطل بما فقده، وكأن “مدام لوستو” تمثّل كيانًا موازيًا لما ظل يبحث عنه: رفيقة روح، وامتدادًا لما سقط منه في رحلة العمر. تتكامل حكايتها معه لتصبح توأمًا لمفقوداته، حتى إذا اكتمل مسار الرواية وجد البطل في هذا الاتحاد العاطفي المكافأة غير المتوقعة: قلبًا يحتضن قلبه، لا ساعة تحيط بمعصمه.

إن ما يلفت في الوصف السردي للمدينة أن الكاتب ـ من خلال صوت بطله ـ لا يقع في فخ الانبهار بالغرب كما تفعل كثير من نصوص الاغتراب، بل يمسك بفرشاته الروحية ليقدّم لوحة دقيقة وصادقة لباريس: مدينة جميلة لكنها ليست مثالية، ضاجة بالحياة لكنها ليست خالية من القسوة. ورغم انفتاحه على ثقافات جديدة، يبقى فودة وفيًّا لشرقيته، لا يمارس تمجيدًا للغرب بل يحافظ على جذوره دون تعصّب، ويمدّ جسور التعارف دون ذوبان.

تمنح “أندريه” البطل حلمين دفعة واحدة: الحب والساعة. لكنه لا يحصل إلا على نصف الحلم. يحبها ويفترق عنها، لتصبح حب العمر المحرّم. أندريه تمثل ما تمنحه الغربة دائماً: لمحة سعادة، لا اكتمالاً. وهي في النهاية ليست مجرد امرأة، بل وعد لم يكتمل، وترميم مؤجل للقلب لا يحدث إلا في الصفحة الأخيرة.

وشخصية “قادر صلاح الدين” الاسم بوصفه مفارقة ، يحمل اسماً تاريخياً ضخماً، لكنه يعيش على الهامش، مثل البطل. وجوده يذكّر القارئ بالفجوة بين الأسماء الكبيرة والواقع الصغير، وبين التاريخ المجيد والحاضر الهش.

و”صالح أبو مسلم” واقتراح الحصول على الساعة من “سوق البراغي” أو “سوق العجائب” يحمل بعداً دلالياً بالغ الذكاء. السوق هنا رمز لعالم المهاجرين: كل شيء مكسور، مستعمل، لكنه قابل لإعادة التركيب. الحلم لا يُشترى جديداً، بل يُجمع من قطع متناثرة.

أما شخصية ” مدام جاكلين” فتمثل قمة المفارقة في الرواية. فهي بوابة البطل إلى الجمال الأوروبي الخالص: اللوفر، اللوحات، التاريخ، النشوة الجمالية. تصف الفن بشغف، وتوقظ الفنان النائم داخله. لكن هذه المرأة نفسها تزج به لاحقاً في قضية تحرش ظالمة، تقوده إلى السجن.

هنا تبلغ الرواية ذروتها الأخلاقية:

الجمال لا يعني البراءة.

والثقافة لا تحمي من الظلم.

بل قد تكون القشرة الناعمة لقسوة أعمق.

مشهد السجن يأتي كخلاصة للغربة:

“على عتبات أبواب الغربة دقات الوجع”

الأرض تتحول إلى وادٍ، والوادي إلى جحيم. وهي صورة تنقل الاغتراب من كونه مكاناً إلى كونه حالة وجودية.

ثم تظهر شخصية “منصف” اسما ذو دلالة مرة أخرى يشير إلى العدل والإنصاف و الحكمة في مواجهة الزمن

في الحوار مع منصف، تطرح الرواية سؤال الهوية والزمن بوضوح فلسفي:

– “لم لم يعد لك ظل يا مصري؟”

– الظل هنا هو الانتماء، الامتداد، الأثر. والبطل، الذي قرر أن “يرتدي ساعة مختلفة”، يظن أن الاختلاف الخارجي سيقوده إلى اختلاف داخلي. لكن منصف يفاجئه بحقيقة بسيطة وقاسية:

– “أنا الزمن الذي تبحث عنه”

– الزمن ليس شيئاً نملكه، بل مسار نمشي فيه. والحلم، مهما بدا ساذجاً، هو الشيء الوحيد الذي يمنع السقوط في “البئر السحيقة”.

في نهاية الرحلة، لا ينال فودة الساعة التي حلم بها بقدر ما ينال الزمن الأصدق: زمن القلب والذاكرة والاختيار. وهكذا تكتسب النهاية طابعًا واحدًا منسجمًا مع المسار الروائي:

فالبطل لا يعود حاملًا ساعة، بل حاملًا وعيًا جديدًا بذاته، وقدرة على الدخول في علاقة حقيقية مع امرأة تشاركه وجعه وآماله، وتصفّي غربته دون أن تقتلع جذوره.

حين تعود “أندريه لوسطو” لترمم قلبه بإطلالة وجهها، لا يكون اللقاء مكافأة، بل تذكيراً بأن بعض الأحلام لا تُستعاد كاملة، بل تظل شاهداً على أننا حلمنا يوماً ولم نتوقف.

وذلك، -كما تقول الرواية بوضوح- هو الانتصار الحقيقي.

إنها رواية عن الحلم الذي يبدأ ماديًا وينتهي وجوديًا، وعن الفن الذي يمنح الإنسان بصيرة في مواجهة الزمن، وعن الهوية التي لا تُحمل في الجوازات بل في الأعماق.

ولعل أجمل ما فيها هو أنها تُذكّرنا بأن المكافأة الحقيقية ليست فيما نقتنيه، بل فيما نكتشفه عن أنفسنا في الطريق نحو الاقتناء… وأن الزمن لا يمكن امتلاكه، لكنه قادر دائمًا على كشفنا أمام ذواتنا.

هذه ليست رواية نجاح بالمعنى التقليدي.

ولا رواية حب مكتملة.

بل رواية نجاة.

نجاة الحلم من التآكل.

نجاة الفن من الموت.

نجاة الإنسان من التحول إلى آلة دهان بلا ظل.