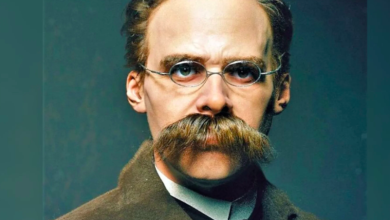

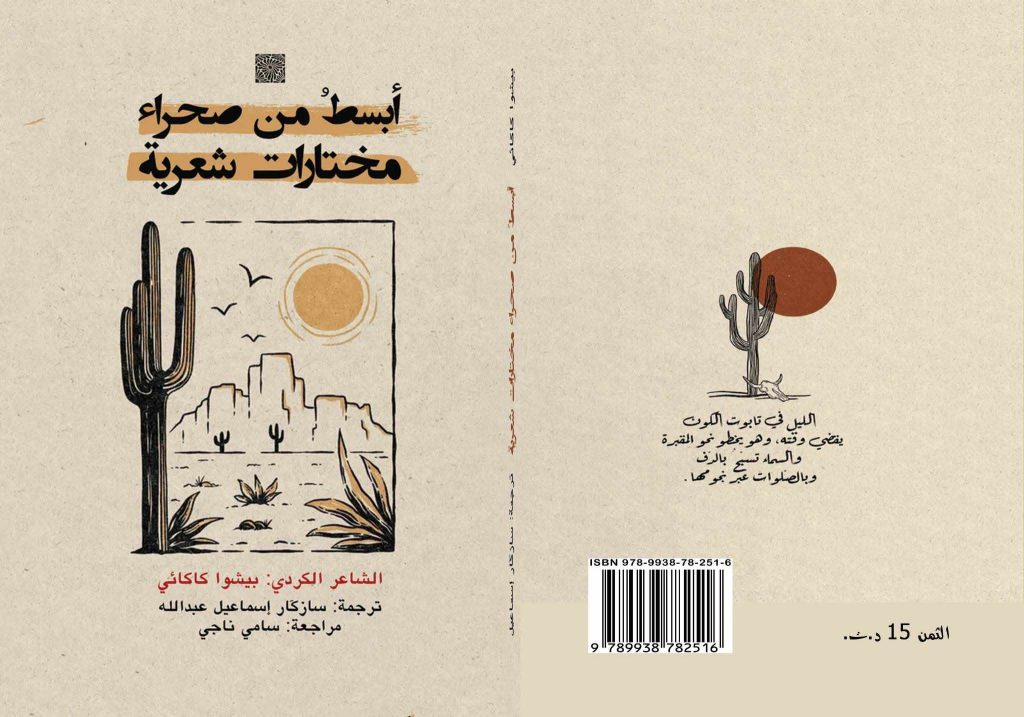

يمثل ديوان “أبسطُ من صحراء” للشاعر الكردي بيشوا كاكائي Pêşewa Kakeyî – مختارات شعرية ترجمها سازكَار إسماعيل عبداللە، وراجع ترجمتها سامي ناجي – تجربة شعرية مغايرة تنبع من تربة ثقافية خصبة، حيث تلتقي البساطة الظاهرة بعمق الوجدان الكوني والهمّ الإنساني. إنه نصّ يعبر الحدود اللغوية والجغرافية، فيتخذ من الصحراء مجازًا للفراغ والاتساع والصفاء، ولكنه لا يتوقف هناك، بل يغوص في نقد الحضارة، واستحضار جراح الذاكرة الجماعية، وإعادة تأمل العلاقة بين الإنسان والكون، بين الذات والمكان، بين الشعر والوجود.

شعرية الليل والسؤال الكوني

يفتتح الشاعر إحدى مجموعاته داخل الديوان بالتأمل في الليل كرمز فلسفي، يدور حوله السؤال، ويتحوّل إلى كائن حيّ ينهش المعاني والنجوم والهوية:

“الليلُ لا يُشبه الأرضَ

ولا يُشبه المرآة

النجم وحده، من أجلنا

تَوضأ!”

هذه الصور تمثّل نزوعًا نحو تفكيك الزمن وإعادة تشكيله من خلال المجاز. الليل ليس مجرد خلفية زمنية بل شخصية سردية لها جوعها، وحدتها، وتناقضها مع النور.

حوارات مع الأرض: العتاب والغفران

حوارات مع الأرض: العتاب والغفران

يأخذ الشاعر صوته من مستوى الذات إلى الخطاب الجماعي للأرض، حيث يواجهها ويعاتبها ويطلب منها السماح:

“سامحينا، أيتها الأرض!

زرعنا كل حبة شعير وسمّيناها زراعة

ثم أخفينا ما أنبت صدركِ

وسمّيناه اقتصادًا.”

هنا يواجه بيشوا كاكائي الخراب الحضاري الناتج عن الاستهلاك والهيمنة، ويستدعي الذاكرة البيئية والروحية، بلغة نقدية تخرج من رحم الشعر.

يقدّم الشاعر تأملات في نشأة الكون والإنسان، حيث يتجاوز الزمن الخطي إلى مستويات فلسفية عميقة:

“لا ندري ما يُريد الإنسان من العالم

كي يغيره أو يجعله كنسخة منه

يعود إلى الكوكب ليقول: ما بعد الليل؟

أشرعةٌ، أمقاة، أم بحيرة حياة؟”

القصائد هنا تنفتح على العلوم الكونية والفكر الفلسفي، لكنها لا تفقد شعريتها، بل تتماهى مع النثر الشعري الغني بالمجازات والمكاشفات.

الذاكرة الجريحة: حلبجة والمجازر

لا يغفل الشاعر عن المآسي الكردية، وفي مقدمتها مجزرة حلبجة، التي تمثل جرحًا مفتوحًا في الذاكرة الجمعية:

“يشبه جرحي… حلبجة

حتى الآن، ما زرتُ حلبجة

هذا الجرح، باقٍ، لا يُشفى.”

تُجسِّد القصيدة هنا الجرح السياسي والإنساني بلغة عارية من الزخرفة، ولكن مشحونة بالحسرة والتحدي في آن.

الفراشة والورد: استعارات العشق والانكسار

يعتمد الشاعر كثيرًا على رمزي الفراشة والورد، ليبني من خلالهما مجازات للحب والهشاشة والتمرّد:

“أنا أحارب… أيتها الفراشة

لا يُخيفني هذا الصراع

ومنذ زمن، أنا خاسر،

ولا تراجع!”

هنا يُخاطب الشاعر ذاته عبر الفراشة بوصفها استعارة للحرية والحلم، بينما هو يقدّم نفسه كمن اختار الخسارة في زمن الربح الزائف.

عندما فكّرتُ في كتابة هذا النوع من الشعر، اعتبرتُ نفسي حارسًا للزهور. وأول ما خطر في بالي أنني عدتُ إلى الأزل، وسألتُ نفسي:

هل أخذَ آدم في الجنّة روحَ الزهرة ليقدّمها قربانًا لحواء؟!

لماذا يجب أن تكون الكائنات التي تتنفّس ضحيةً للإنسان؟

لماذا تتلطّخ أيدي العاشقين بالدم القاني، فيأخذون أرواح الزهور…؟

أليس بعيدًا عن الجانب المقدّس من الطقوس التي تخدم الإنسانية، أن تكون الكائنات الأخرى على هذه الأرض مخلوقات مقدّسة من خلق الله؟

لماذا يجب أن تُزهق أرواح الزهور في حضرة الجنسين، لتكون شهيدات لحظةِ لهوٍ عابرة؟

الزهرة هي تلك الروح المقدّسة…

البنية الأسلوبية واللغة

اللغة في الديوان متقشفة أحيانًا، غنائية أحيانًا أخرى، وتميل إلى النثر الشعري المفتوح أكثر من التفعيلة أو الوزن. يتنقل بين صور سريالية وأخرى حادة، ويُكثر من استخدام الحوار الداخلي والخطاب المباشر، مما يمنح القصائد حيوية سردية رغم قصرها.

شخصيات رمزية أو أسطورية أو كونية

يتكرر ذكر الرب في الصفحات 42 و43 و44، حيث يُستدعى في سياقات متنوعة مثل الخلق، والتأمل الكوني، والمساءلة الأخلاقية، مما يضفي طابعًا فلسفيًا وروحيًا على النص. أما الشيطان، فيُستحضر ضمنيًا من خلال رموز الخير والشر، ويتجلّى عبر إشارات متكررة إلى الجحيم، والانفجار، والموت، ما يرمز إلى الصراع الأبدي بين النور والظلمة.

كما تحضر الشمس والقمر والنجوم بكثافة في معظم القصائد، لتؤدي دور الرموز الكونية والشعرية التي تمنح النصوص بُعدًا تأمليًا عابرًا للزمن والمكان. في الصفحة 61، يظهر الثقب الأسود ضمن قصيدة ذات طابع فلسفي كوني تتناول موضوعي المادة والجاذبية، ويُذكر بالاسم العلمي ساجيتاريوس A (Sagittarius A*)، وهو الثقب الأسود الكامن في مركز مجرة درب التبانة، مما يُظهر وعيًا علميًا وشعريًا في آنٍ معًا.

إشارات لمدن أو أماكن لها دلالة ثقافية

تشير الصفحة 5 من الكتاب إلى عدد من البلدان ذات الأثر الثقافي العميق مثل الصين وإسبانيا وروسيا والهند، وذلك في سياق تقديم المترجم الذي يوضح تنوع لغات الترجمة ومصادرها. وترد إشارة إلى مفهوم الدارما في الصفحتين 11 و65، حيث يُستدعى كعنصر فلسفي من التراث البوذي والهندي، يرتبط بفكرة القدر والوجود.

أما الأماكن فمنها حلبجة، المدينة التي شهدت مجزرة كيماوية، رمزًا للمأساة الكردية، وهناك أماكن تحمل دلالات مكانية أو رمزية، مثل الحديقة، والمسجد، والأرض، والصحراء، فتتكرر بكثافة في النصوص. وعلى الرغم من أنها ليست أماكن محددة بالاسم، فإنها تؤدي دورًا مركزيًا في تشكيل المشهد الشعري، بوصفها فضاءات شبه أسطورية تُعبّر عن حالات شعورية وروحية متباينة.

ديوان “أبسطُ من صحراء“ ليس بسيطًا كما يشير عنوانه، بل هو عمل متعدد الطبقات، يستدعي القارئ إلى إعادة التفكير بالعالم، بالحياة، بالشعر نفسه. قصائد بيشوا كاكائي تسير بين التأمل الفلسفي والعتاب الإنساني، بين الرؤية الشعرية الميتافيزيقية والجذر السياسي العميق، في لغة لا تتزين كثيرًا لكنها تلسع وتضيء