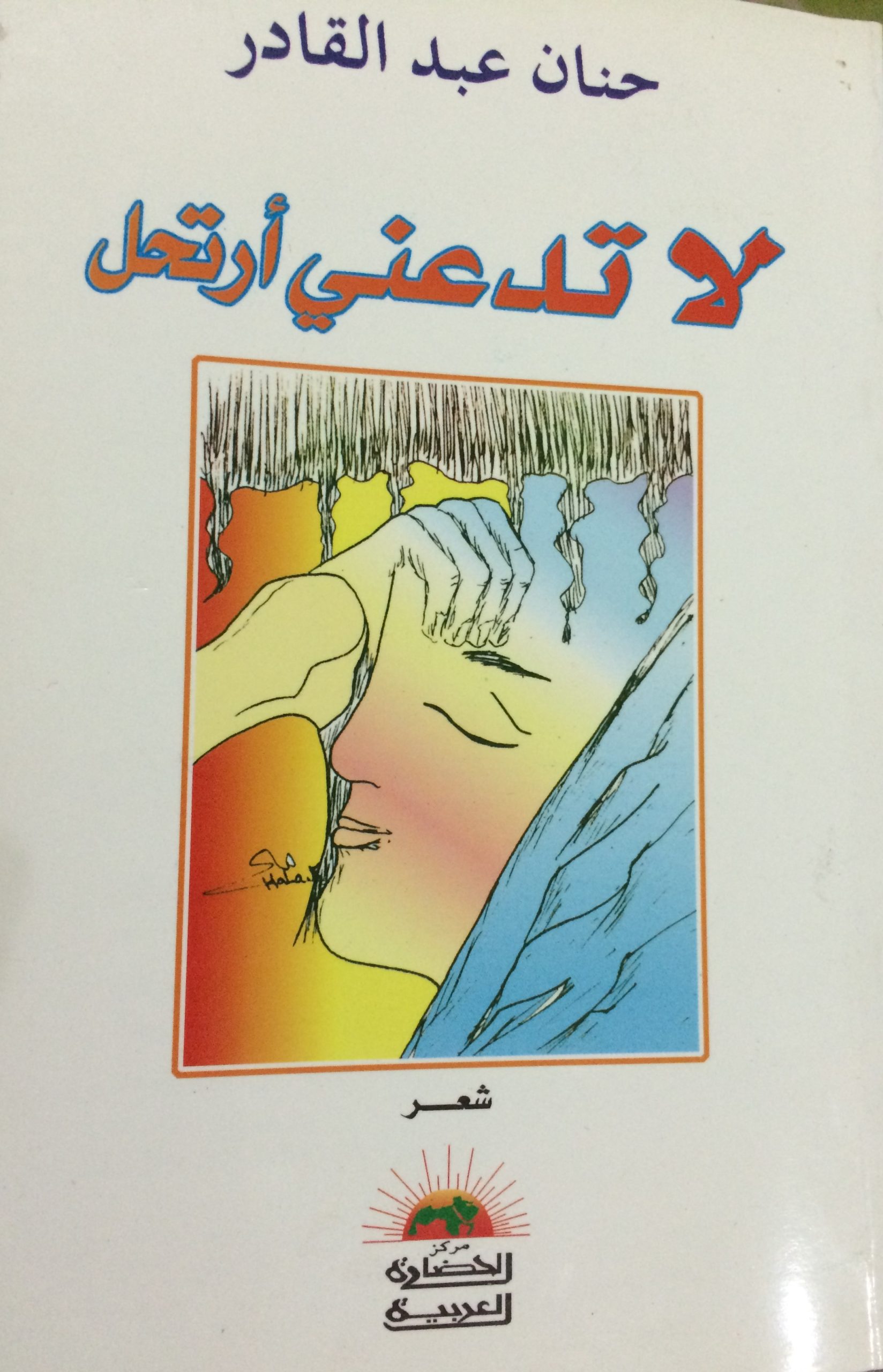

المبدعة حنان عبد القادر (الاسم الكامل: حنان عبد القادر إسماعيل عاشور) كاتبة وشاعرة وقاصة وروائية وفنانة تشكيلية مصرية، وُلدت بمحافظة الشرقية في 21 ديسمبر 1964. حاصلة على ليسانس الآداب والتربية – قسم اللغة العربية من جامعة طنطا عام 1986، ثم دبلوم خاص تربوي وتمهيد ماجستير عام 1989، إضافة إلى دكتوراه فخرية في التدريب والتنمية المستدامة من الأكاديمية أطوار بالعراق، وشهادة مدرب مدربين (TOT) من جامعة Dover الأمريكية. عملت معلمة للغة العربية، ومشرفة للمسرح المدرسي، وقدمت مشروعًا إبداعيًا لمسرحة المناهج، كما عملت في الإذاعة المصرية (وسط الدلتا)، وشاركت في معارض تشكيلية عربية وعالمية.

فازت بعدة جوائز، أبرزها جائزة فريدريك شيلر للشعر بألمانيا 2025، وجائزة الدكتور حسن يعقوب العلي لمسرح الطفل 2016، والمركز الثالث في مسابقة روايات اليافعين بمصر 2025. لها إسهامات واسعة في الصحافة الثقافية، وكتبت عمودًا أسبوعيًا بصحيفة «الراي» الكويتية، وتشغل منصب مستشار تحرير بموقع «حانة الشعراء». أصدرت دواوين شعر، وأعمالًا قصصية وروائية، وكتبًا في أدب الطفل، وترجمت قصائدها إلى عدة لغات، وأنشد وغُني بعض شعرها. وهي عضو باتحاد كتاب مصر، واتحادات وروابط أدبية دولية. …. وتلتقيها (طريق الحرير اليوم) في حوار مطول:

حوار ثقافي مع الشاعرة والكاتبة والإعلامية حنان عبد القادر:

- البدايات والتشكّل الإبداعي: كيف تشكّلت ملامحك الأولى كشاعرة وكاتبة، وما اللحظة التي شعرتِ فيها أن الكتابة لم تعد هواية بل قدرًا؟

لا أعرف من أين أبدأ الإجابة على هذا السؤال، لكن دعني أحدثك عن بداياتي الأولى مع الأدب وقراءته، فقد شغفت بقراءة القصص وتمثيلها أيضا مما دفع معلمتي في الصفوف الأولى أن تشركني في فريق التمثيل الذي أصبح هواية تلازمني فعملت بالمسرح تمثيلا وكتابة فترة طويلة، وأخذ شغفي بالعربية وإلقاء الشعر يزداد يوما بعد يوم مما دفعني لتجربة غريبة، فقد كنت أجلس مع نفسي وأقلد كتابة ما أحب من قصائد أو كلمات للأغنيات، فأكتب على غرارها، وبدأ برعم الشعر يتفتح في روحي، ولعل الذي نمَّى بداخلي هذا الحس حبي للإذاعة، وحفظي للقصائد التي غناها العظماء مثل أقبل الليل، أراك عصي الدمع، يا جارة الوادي وأعطني الناي، وغيرها.

وكنت أرى في كتابتي أنغاما خاصة، ولما بلغت الثالثة عشرة، أقدمت على الاشتراك في مسابقة لشعر الشباب عقدتها وزارة الشباب والرياضة في بلادي، فحصلت على أول الجوائز التي كانت دافعا لي للمواصلة.

وفي الحياة الجامعية، تصدرت لسنوات المسابقات والجوائز خاصة في كتابة الشعر باللهجة، إلى أن كان لقاء جمعنا بشعراء كنا نقرأ لهم ونراهم يتصدرون الإعلام، استضافتهم الجامعة في ندوة خاصة نظمتها لتوزيع جوائز الشعر على الفائزين وكنت منهم، وقفت بين أياديهم – فاروق شوشة، وأحمد سويلم، وعلية الجعار – أقرأ قصيدتي على استحياء والتي كتبت فيها:

لا أدري..

هل مازلت فتاة ترفل في العشرين؟

أم شمطاء عجوز تمشي للتسعين؟

جملة ما أعرف

أن اليأس بنى صرحا بطريقي

تتحطم في جنبات الصرح أمانيَّ

ويغيب شروقي!

وقتها وقف الشاعر فاروق شوشة مصفقا، وشد على يدي بحرارة قائلا: لم كل هذا الحزن واليأس، افرحي بالحياة واستمري في الكتابة، أنت شاعرة حقيقية ولك مستقبل في عالم الأدب، وكذا شجعتني الشاعرة علية الجعار والشاعر أحمد سويلم الذي ترافقت معه بعد ذلك على منصة واحدة جمعتنا في مهرجان ربيع الشعر العربي الذي تنظمه مؤسسة البابطين بالكويت كل عام.

منذ ذلك الوقت، رأيت في نفسي بذرة شاعرة يجب عليها أن تكمل المشوار باتجاه هذا القدر.

. تعدّد الأجناس الأدبية: تنوّعت تجربتك بين الشعر، والقصة، والرواية، وأدب الطفل، والفن التشكيلي. كيف توزّعين روحك الإبداعية بين هذه العوالم المختلفة، وأيّها الأقرب إليك؟

إن التنقل في الكتابة بين الأجناس الأدبية يعد ثراء وتكاملا، ولا أرى نفسي أمام عوالم منفصلة، بل أمام روح إبداعية واحدة تتخذ أشكالاً مختلفة حسب الإحساس والروح التي تتلبسك الآن، فكل جنس أدبي يخاطب جزءاً معيناً من النفس الإنسانية. الشعر وهو بيتي الأول، هو طريقي الذي سلكته بداية من عمود الشعر وحتى شعر الهايكو، والومضة، والقصة القصيرة فيها رصد للحظات الإنسانية، أما الرواية فهي رحلة في جغرافيا الزمن وأعماق الشخصيات. أما أدب الطفل هو عالم البراءة الذي نعود إليه لنتطهّر. كل هذه العوالم تتكامل في النهاية لتشكّل صوتي الإبداعي الذي لا أريد أن أحبسه في قالب واحد، وعبير قلمي الذي أحب أن أترك له الحرية للتنقل بينها حيث شاء.

والأدب في كافة أجناسه وثيق الصلة بالثقافة أكثر من باقي الفنون، لأنه يعتمد على الكلمة، كما يعتمد على معرفة دقيقة بالمفاهيم وكيفية كتابة النص، فالموهبة وحدها لا تكفي. وإذا أراد الكاتب أن يكون متنوعا، ينبغي عليه أن يكون واسع الثقافة، فكل كتابة أدبية لا تصدر عن ثقافة أو لا تحمل مشروعا ثقافيا أدبيا فهي مجرد تعبير ضيق الأفق عن الذات. وعلى الكاتب أن يكون مطلعا على التجارب الأخرى لكتاب آخرين؛ فذلك يصقل موهبته، ويفتح أمامه آفاقا واسعة يستطيع التعلم منها والتحليق فيها، كما ينبغي عليه أن يخرج من أثواب الماضي، لا أقول أن نهملها أو نتناساها، بالعكس، فهي الأساس الذي يمكن أن نبني عليه، لكن ليس التمترس فيه، وتبنيه والاستماتة في الدفاع عنه، وإلا لن تكون هناك حداثة، ولا تقدم نحو الأمام.

الكتابة للطفل: لك حضور لافت في أدب الطفل، سواء شعراً أو مسرحاً أو مشروعات تطوعية مثل «حكايا حنونة». ما الذي يميّز الكتابة للطفل عن غيرها، وما مسؤولية الكاتب تجاه هذا القارئ الصغير؟

الكتابة للطفل: لك حضور لافت في أدب الطفل، سواء شعراً أو مسرحاً أو مشروعات تطوعية مثل «حكايا حنونة». ما الذي يميّز الكتابة للطفل عن غيرها، وما مسؤولية الكاتب تجاه هذا القارئ الصغير؟

إن الكتابة للطفل مسؤولية أخلاقية وجمالية قبل أن تكون فنية، هي أمانة كبرى على الكاتب أن يحملها، والكتابة له تتطلب الصدق والبساطة والعمق أيضا، فالطفل ليس قارئا ساذجا، بل هو الأكثر حساسية وذكاء، فهو يلتقط الصدق من الزيف فورا، ومسؤوليتنا أن نقدم له العالم بجماله وقيمه دون وعظ مباشر، وأن ننمي خياله وقيمه الإنسانية وثقته بالحياة. من هنا جاء مشروعي التطوعي “حكايا حنُّونة” كمحاولة لخلق مساحة تواصل مع الطفل من خلال الحكايات التي تغذي الروح والذوق معاً. الكتابة للطفل هي استثمار في إنسان المستقبل، ولهذا يجب أن تكون بأجود ما نملك من لغة وصور وأفكار.

الاعتراف الأكاديمي والنقدي: تم اعتماد بعض نصوصك في مناهج جامعة الكويت والمناهج المدرسية هناك، كما تناول أعمالك عدد كبير من النقاد. ماذا يعني لك هذا الاحتفاء النقدي والمؤسسي؟

إن هذا يعني لي الكثير؛ لأنه تكريم يتجاوز شخص الأديب إلى النص نفسه. أن تدخل نصوصك المناهج الدراسية هو أعلى درجات التكريم، لأنه يعني أنها تجاوزت مجرد النشر والتوثيق في كتاب لتشارك في تشكيل وعي الأجيال، يعني أنها ستخضع للحوار والتأويل من أجيال جديدة، وهذا هو الحلم الأعمق لأي كاتب، أن يستمر وجوده ويبقى ذكره من جيل لجيل.

أما الاحتفاء النقدي فهو امتداد حيوي للنص؛ الناقد القارئ الذكي يفتح أبعادا جديدة لعملك قد لا تكون أنت نفسك مدركا لها بالكامل. هذا التفاعل بين الإبداع والنقد هو ما يغني المشهد الثقافي ويثري العمل الإبداعي ويضعه في سياقه، ويضعه بوضوح بين يدي القراء.

التجربة العربية والدولية: أنتِ عضو في عدد من الروابط الأدبية العالمية وشاركتِ في مهرجانات شعرية دولية برعاية اليونسكو. كيف ترين حضور الأدب العربي، وبخاصة الشعر، في المحافل العالمية؟

الشعر العربي يحمل قوة إنسانية هائلة في معانيه وموسيقاه الداخلية والخارجية، هذه القوة تلامس القلب الإنساني أينما كان. في المحافل الدولية، لاحظت إعجابا حقيقيا بهذه القوة التعبيرية والانزياحات البلاغية التي تتميز بها اللغة العربية، لكن التحدي الحقيقي يكمن في استمرارية الحضور وجودة الترجمة، ونحن نحتاج إلى حركة ترجمة حقيقية، واهتمام حقيقي من المترجمين الموهوبين الذين يستطيعون نقل روح النصوص وليس الترجمة الحرفية فقط، وأنت يا صديقي أقدر الناس على فهم هذه النقطة بعمق. ومشاركتي في المهرجانات الشعرية الدولية كانت تجربة غنية بالنسبة لي، أكدت لي أن الشعر لغة عالمية تفك العزلة وتبني الجسور مع الآخر، وتسهم في حوار الحضارات.

من الصحافة إلى الإبداع: عملتِ محررة صحافية في عدة صحف ومجلات عربية. كيف أثّرت الصحافة في أسلوبك الأدبي ورؤيتك للواقع واللغة؟

الصحافة من أجمل المهن في العالم، فهي مدرسة الانضباط والانخراط بالواقع وتقديس الوقت، علمتني كيف تكون بلاغة الفكرة وصياغتها في عبارة واضحة، وكيف أعمل تحت الضغط وألتقط اللحظة بعيدا عن التردد، وكيف أتعامل مع اللغة كأداة تواصل يومية، كل هذا أفادني في الكتابة الإبداعية، خاصة في بناء الحكاية والوصف الدقيق والتكثيف اللغوي، ومتى تبقي على الجملة ومتى تحذفها دون ألم أو أسف، فالكلمة التي لا تضيف جديدا هي عبء على النص، أضف إلى ذلك أنها تمنحك مشاهد مجتمعية مختلفة، وتعطيك مخزونا هائلا من الشخصيات والأحداث الواقعية ربما لم تعبر خيالك يوما من غرابتها وتفردها فترى التناقضات البشرية عارية تماما، مما يجعلك تصوغ كتاباتك بطريقة أقرب للتصديق عند المتلقي ويغني البعد الإنساني في أدبك.

لكن الصحافة قد تسرقك من نفسك أحيانا؛ فتميل اللغة بك إلى التقريرية والبعد عن الخيال، وهنا تتمثل يقظة الأديب.

يقول الكاتب والروائي الأمريكي الشهير إرنست همنغواي، الذي بدأ حياته المهنية كمراسل صحفي: “الصحافة لا تضر الكاتب الشاب، بل يمكنها أن تساعده كثيراً، شريطة أن يتركها في الوقت المناسب.”

ويرى أن العمل في الصحافة يعلم الكاتب الانضباط، والبحث عن الحقائق، والاختصار في الصياغة، لكن الاستمرار فيها لفترة طويلة قد يستهلك الطاقة الإبداعية للأدب.

وقد حاولت أن أكون حريصة على الفصل بين المنطقتين، فالصحافة تتعامل مع الوقائع الخارجية العابرة، بينما الأدب ينقب في الحقائق الإنسانية الدائمة. لقد أحببت الصحافة لأنها أوصلتني إلى الناس، والأدب لأنه أوصلني إلى أعماقهم.

الجوائز والتحولات الإبداعية: حصلتِ على جوائز مهمة في القصة والمسرح وأدب اليافعين. هل تشكّل الجوائز نقطة تحوّل في مسار الكاتب، أم أنها مجرد محطة عابرة؟

الجوائز قوة دفع استراتيجية تمنح الكاتب اعترافا مؤسسيا يختصر عليه سنوات من السعي نحو الشهرة، لكنها في الوقت ذاته قد تتحول إلى فخ إبداعي حين تكون هي الشغل الشاغل للأديب، فلا يعود يكتب إلا لها وبها، وبالتأكيد أنت تعرف باتساع خبرتك ومعرفتك أن هناك مجموعة من الكتاب قد صنفوا أنهم كتاب المسابقات.. لذا، ينبغي أن نتعامل مع الجوائز على أنها ليست هدفا بل هي إشارات طريق، هي لحظات اعتراف جميلة تمنحك دفعة معنوية وتفتح للنصوص أبواباً جديدة للقراءة من خلال انتشارها وتسليط الضوء عليها بالنقد والترجمة، فتخرج العمل الإبداعي من المحلية للعالمية؛ مما يتيح له قاعدة قراء جماهيرية عريضة من لغات وثقافات مختلفة، لكن التحول الإبداعي الحقيقي يأتي من الداخل، من داخل التجربة الإبداعية نفسها، من تلك الأسئلة التي لا تهدأ، ومن التجارب الإنسانية العميقة التي تمر بك. جائزة القصة القصيرة أو جائزة مسرح الطفل أو رواية اليافعين، كانت محطات مهمة في مساري أفتخر وأعتز بها، لكن الأهم هو ما يحدث في صمت الكتابة اليومية، بعيداً عن الأضواء. باختصار: الجائزة هي محرك هام ومطلوب لأي أديب أو كاتب، لكن المسار الإبداعي يظل رهينة قدرة الكاتب على تجاوز بريق الجائزة والاستمرار في تطوير أدواته.

الرواية وتجربة «سيامي»: صدرت روايتك «سيامي» عام 2025. ما الذي أضافته لك تجربة الرواية مقارنة بالقصة والشعر، وما القضايا التي شغلتك فيها؟

إن خوض غمار الرواية كان تحديا مغريا بالنسبة لي، كان مغامرة مختلفة تماما عن كتابة الشعر أو القصة القصيرة، فهي كيان هندسي وفكري مختلف تماما، وعندما ينتقل الكاتب من القصة القصيرة أو الشعر إلى الرواية، فإنه يدخل في منطقة تسمح له ببناء عالم موازٍ متكامل الأركان، عالم متكامل بجغرافيته وزمانه وشخوصه وسرديته الطويلة، والرواية استكشاف للوجود الإنساني بكل تعقيداته.

أضافت لي كتابة الرواية صبرا على التطور البطيء للشخصيات ومراقبتها وهي تنمو وتغير مواقفها، ومتعة نسج العلاقات المعقدة بينها، وفرصة لرصد التحولات الاجتماعية والنفسية التي تحتاج لسنوات – داخل النص – لتظهر، وهو ما لا يتسع له ضيق القصة القصيرة.

تعلمت كيفية إدارة الوقت، وكيف امنح الخصوم والشخصيات التي أكرهها صوتا مقنعا ومنطقا خاصا بها لأراها بموضوعية، وسمحت لي أن أمارس دور المؤرخ وعالم الاجتماع والاختصاصي النفسي في آن واحد، وجعلتني أقدر على بناء حبكات فرعية تتقاطع مع الحبكة الرئيسية دون أن يضيع مني القارئ، والحفاظ على اتساق الشخصية عبر مئات الصفحات؛ بحيث لا تتصرف الشخصية في الصفحات الأخيرة بطريقة تناقض ما أُسست عليه في الصفحات الأولى.. هذا بعض ما أضافته الرواية، التخلي عن الأحكام الجاهزة مقابل الفهم العميق للتعقيد البشري، لذا كانت كتابتها تحديا مذهلا أردت خوضه بصدق.

و جاءت “سيامي” روايتي الأولى التي تناولت فكرة الارتباط والانفصال على مستويات متعددة: الجسدي والنفسي والاجتماعي، وكيف يتشابه البشر جميعا بمختلف مشاربهم ومستوياتهم في خوض التجارب الإنسانية ومواجهتها، وكيف يخضعهم المجتمع بأعرافه للسير في طريق وهمي مرسوم لا يحيدون عنه، فتتكرر مآسيهم وتجاربهم وكأنهم لا يتعلمون ممن سبقهم.

وتتناول نظرة المجتمع للمرأة، وخصوصاً الرجال، من خلال مجموعة من التجارب الإنسانية المليئة بالنجاحات والعثرات التي قد يسقط فيها الإنسان إن جانبه التوفيق في الاختيار، وتداعيات ذلك في حياته، فالرواية سيرة ذاتية لامرأة تعيش الحياة بكل تجاربها ومصاعبها، وتشابكاتها الإنسانية مع عدة شخصيات تحمل أيضا من المعاناة الإنسانية ما يكفي، مبينة الجوانب الهامة في كل شخصية، في محاولة للتأكيد على أن هناك تشابه ما يربط الشخصيات؛ تشابه نفسي وسلوكي، حين تعيش هذه الشخصيات في مجتمع له نفس المعطيات الثقافية، حتى أنها تكاد تكون أشبه بالتوائم التي تنتمي كلها إلى شجرة واحدة فرقتها ظروف الحياة، لكنها ما زالت تتعامل يوميا وجها لوجه.

التداخل بين الفنون: بصفتك فنانة تشكيلية، كيف يتقاطع اللون مع الكلمة في تجربتك؟ وهل ترين أن الفن التشكيلي يفتح أفقًا جديدًا للكتابة؟

الرسم والكتابة بالنسبة لي توأم روحي، إن اللون والكلمة ينبعان من منبع واحد هو الرؤية الجمالية والإحساس المرهف الصادق، وأحيانا ما تبدأ القصيدة عندي كصورة بصرية أو لون عالق في الذاكرة، ثم أبحث عن الكلمات التي تجسد معانيها، فاللوحة قد تكون قصيدة صامتة، والقصيدة قد تكون لوحة ناطقة، وعندما يتقاطع اللون مع الكلمة، ربما يتوقف الكاتب بداخلي عن الإخبار ويبدأ في التجسيد، فبدل أن تكتب: قبع في غرفته كئيبا، يمكن أن ترسم زرقة باهتة تطغى على زوايا الغرفة، وظلًا رماديًا ينكسر على طرف الكرسي في آخر ركن فيها.

والفن التشكيلي يحرر الكتابة من حصار الخطابة المباشرة، ويفتح أفق الانزياح المجازي، ويعلم الكاتب أن للكلمات ملمسا ولونا وكثافة، ولها إيحاؤها ورموزها، هذا التداخل يثري رؤيتي ويجعلني أبحث عن التعبير الأمثل، سواء بالكلمة أو باللون أو بهما معاً.

المشروعات القادمة ورؤية المستقبل: لديك عدد من الكتب قيد الطبع في القصة والشعر والنقد. كيف تنظرين إلى المرحلة المقبلة من تجربتك، وما المشروع الذي ترغبين أن يترك أثرًا طويل المدى في المشهد الثقافي؟

أعمل حالياً على عدد من المشاريع، منها كتاب في النقد يتناول صورة المرأة في أدب بعض الكاتبات العربيات، ومجموعة شعرية جديدة في طريقها للإصدار، ومجموعة قصصية أيضا، وأسعى لاستكمال سلسلة كتب الأطفال، فهم الشريحة المجتمعية الأهم والتي ينبغي أن نركز عليهم؛ لأنهم أساس بناء المجتمع الناجح.

لكن نظري للمستقبل يتجاوز الكتب الفردية إلى المشروع الثقافي الأوسع. أتمنى أن أساهم في خلق مساحة دائمة للجمال والإبداع الإنساني، خاصة للأطفال والناشئة. والمشروع الذي أحلم أن يترك أثراً هو ذلك الذي يزرع الثقة بالنفس وقدراتها وإيمانها بقدراتها، وبالحياة ومعطياتها، ويغرس الإحساس بالجمال في نفوس الأجيال القادمة، سواء من خلال “حكايا حنُّونة” أو من خلال نصوص تظل في وجدان القارئ لتتحدى الزمن، وأطمح لإنشاء منصة أو أكاديمية تُعنى باكتشاف المواهب الشابة وتدريبها على أدوات الكتابة الواعية.

فازت بعدة جوائز، أبرزها جائزة فريدريك شيلر للشعر بألمانيا 2025، وجائزة الدكتور حسن يعقوب العلي لمسرح الطفل 2016، والمركز الثالث في مسابقة روايات اليافعين بمصر 2025. لها إسهامات واسعة في الصحافة الثقافية، وكتبت عمودًا أسبوعيًا بصحيفة «الراي» الكويتية، وتشغل منصب مستشار تحرير بموقع «حانة الشعراء». أصدرت دواوين شعر، وأعمالًا قصصية وروائية، وكتبًا في أدب الطفل، وترجمت قصائدها إلى عدة لغات، وأنشد وغُني بعض شعرها. وهي عضو باتحاد كتاب مصر، واتحادات وروابط أدبية دولية. …. وتلتقيها (طريق الحرير اليوم) في حوار مطول:

فازت بعدة جوائز، أبرزها جائزة فريدريك شيلر للشعر بألمانيا 2025، وجائزة الدكتور حسن يعقوب العلي لمسرح الطفل 2016، والمركز الثالث في مسابقة روايات اليافعين بمصر 2025. لها إسهامات واسعة في الصحافة الثقافية، وكتبت عمودًا أسبوعيًا بصحيفة «الراي» الكويتية، وتشغل منصب مستشار تحرير بموقع «حانة الشعراء». أصدرت دواوين شعر، وأعمالًا قصصية وروائية، وكتبًا في أدب الطفل، وترجمت قصائدها إلى عدة لغات، وأنشد وغُني بعض شعرها. وهي عضو باتحاد كتاب مصر، واتحادات وروابط أدبية دولية. …. وتلتقيها (طريق الحرير اليوم) في حوار مطول: