د. أشرف أبو اليزيد: الإنسان خارج وطنه يعيد اكتشاف ذاته

حاوره: طارق العمراوي، كاتب وناقد من تونس

يعتقد الشاعر والروائي والمترجم د. أشرف أبو اليزيد أن وجود مدرسة نقدية عربية لها أسسها ومقوماتها النظرية والتطبيقية يبدأ بدرس نقدي جدي يبدأ باحترام التراث وقراءته من جديد. لقد فكك النقد الغربي نصوصه وحللها كي يؤسس مدارسه: “علينا أن نقرأ نصوصنا من داخلها وليس باستعارة قبعات ومعاطف لها.كما أنني أميل إلى كشف علاقة الإنسان بزمانه؛ كيف يتحول الخوف إلى إرادة، والمنفى إلى موطن جديد للخيال”

كيف تقدمون الروائي والكاتب الدكتور أشرف أبو اليزيد؟

قلمي الروائي منشغل بتقصي حيوات الإنسان في غير موطنه، سواء كان مسافرًا عابرًا أو رحّالة متمرّسًا أو مغامرًا جسورًا أو مقيمًا دارسًا أو مهاجرًا عاملاً أو لاجئًا مضطرًا. لأن الحياة رحلة وقد عشقت الترحال حتى تصورت أن صورة الإنسان في غير موطنه تستحق الاستبصار، وألا يكون ذلك مبحثا في الدرس الاجتماعي وحسب، وإنما يمكن أن يصبح غوصا في النص السردي بالمثل.

وأضيف هنا أن اشتغالي على هذا النوع من الكتابة جاء من إحساس داخلي بأن الغربة ليست مجرد انتقال جغرافي، بل هي مرآة تكشف طبقات الإنسان، وجوانب قوته وضعفه، ومكابداته ولحظات نهوضه. الإنسان خارج وطنه كائن آخر، يتجدّد، ويتألم، ويعيد اكتشاف ذاته. من هنا، حين أقدّم نفسي كروائي، أراها كتابة تبحث دومًا عن هذا الإنسان المتحوِّل، الإنسان الذي تصنعه الطرقات، وتعيد تشكيله البيوت، وتجسد حياته الأزمنة.

ما هي أهم الإشكاليات التي اشتغلتم عليها في نصوصكم الإبداعية؟

كتاباتي مرآة اهتماماتي. ومثلما انشغلت بتدوين روايتي عن الإنسان خارج وطنه؛ ولأنني مهتم بالسفر قرأت تجارب سير متعددة لأعلام عن مساراتهم خلال تلك الحياة، مثل مذكرات مسافر للشيخ مصطفى عبد الرازق في رحلته الباريسية، وعبث الشباب لبيرم التونسي في منفاه. أما الشعر فهو رحلتي الذاتية.

كما أنني أميل إلى كشف علاقة الإنسان بزمانه؛ كيف يتحول الخوف إلى إرادة، والمنفى إلى موطن جديد للخيال، واللغة إلى جسر يعبر به القارئ نحو ذاته. وفي خضم ذلك كله يظل الشعر الرفيق الأعمق، صوت الذات حين تخلع أقنعتها، ودفتر الرحلة الذي لا ينتهي.

ما هي أهم المدارس التي تفاعلتم معها قراءة وأثرت في كتاباتكم؟

مثلما مارستُ كتابة ألوان عدة من التعبير الأدبي، شعرًا ونثرًا وترجمة، فقد كانت مكتبتي القرائية ثرية. سأذكر لك أمثلة وليست قائمة نهائية: في السرد استمتعت بما كتب يحيى حقي ونجيب محفوظ، وفي الشعر أعجبني صلاح عبد الصبور وأمل دنقل، وفي الكتابة الفنية ألهمني محيي الدين اللباد وثروت عكاشة.

وأستطيع القول إن تأثير هذه المدارس لم يكن تأثيرًا عابرًا، بل كان بمثابة مصادر إنارة روحية وجمالية؛ يحيى حقي منحني حسّ التفاصيل الحيّة، ونجيب محفوظ علّمني بناء العالم الروائي المتكامل. أما صلاح عبد الصبور وأمل دنقل فجعلا الشعر بالنسبة لي أكثر من لغة: جعلاه موقفًا ورؤية وقدرة على فتح الجرح كي يضيء.

وفي الفنون، كان محيي الدين اللباد مدرسة في البساطة المركّبة، بينما فتح لي ثروت عكاشة بوابات الوعي البصري والتاريخ الثقافي. كل هؤلاء شكّلوا في داخلي نهرًا من التأثيرات، امتزج بتجربتي الشخصية وجعل كتابتي تبحث دائمًا عن جمال المعنى، وعن المعنى في الجمال.

هل نحتاج اليوم إلى مدرسة نقدية عربية لها أسسها ومقوماتها النظرية والتطبيقية؟

أعتقد أن ذلك يبدأ بدرس نقدي جدي يبدأ باحترام التراث وقراءته من جديد. لقد فكك النقد الغربي نصوصه وحللها كي يؤسس مدارسه. علينا أن نقرأ نصوصنا من داخلها وليس باستعارة قبعات ومعاطف لها.

وإذا أردنا التعمق في هذا السؤال، فإن أول ما ينهض في الذاكرة هو ريادة ألف ليلة وليلة؛ هذا الأثر العابر للقرون الذي لم يكن مجرد كتاب حكايات، بل كان مشروعًا سرديًا مبكرًا في بناء الزمن، اكتنز بتوليد العجائبي، وصياغة الشخصية، وتداخل الأصوات، وتعدد المستويات. لقد ألهم هذا العملُ كبار كتّاب العالم، من بورخيس إلى ماركيز، ومن غوته إلى بوشكين، ووصل تأثيره إلى مدارس السرد الأوروبية الحديثة.

فكيف نتحدث عن مدرسة نقدية عربية دون أن نستعيد هذا الإرث السردي، ونقرأه قراءة جديدة، بوصفه نسيجًا تأسيسيًا لفن الرواية العالمية، لا مجرد نص تراثي يوضع على الرف؟

إن الحاجة إلى مدرسة نقدية عربية ليست ترفًا معرفيًا، بل ضرورة لاستعادة ثقتنا بمصادر قوتنا الجمالية. أن نقرأ نصوصنا بعين نقدية عربية يعني أن نعيد الاعتبار لمنجزنا، وأن نبني أدوات تحليل تنطلق من طبيعة لغتنا وتاريخ حكايتنا وخصوصية خيالنا، وأن نطرح أسئلتنا نحن، لا الأسئلة المستوردة.

إن الدرس النقدي الجاد يبدأ حين نؤمن بأن لدينا موروثًا غنيًا قادرًا على توليد مدارس ونظريات، وأن ألف ليلة وليلة ونصوصا غيرها ليست لحظة في الماضي، بل بوابة يمكن أن نطلّ منها على مستقبل نقدي عربي يليق بالتراث، ويواكب العالم، ويضيف إليه أيضًا.

كيف تقيمون اليوم الحركة النقدية العربية وهل واكبت الكم الهائل من النصوص المنشورة اليوم؟

لا يمكن الحديث عن الحركة النقدية العربية اليوم من دون الإقرار بأنها تعيش مفارقة لافتة: فمن جهة، تشهد الساحة الأدبية انفجارًا في عدد النصوص المنشورة، وروايات تُطبع كل يوم، وتجارب شابة تقتحم المشهد بقوة بحثًا عن صوتها؛ ومن جهة أخرى، يكاد النقد يتراجع عن دوره التاريخي بوصفه كاشفًا للتجارب المبتكرة وراصدًا للرؤى الجديدة.

لقد أصبح النقّاد في كثير من الأحيان تابعين لتيارات الجوائز السائدة، يلاحقون النصوص التي صنعتها مؤسسات النشر الكبرى، بدل أن يصنعوا هم خرائط القراءة، ويعيدوا ترتيب المشهد وفق معيار الإبداع لا معيار الرواج. فالنقد الذي يفترض أن يكون ضوءًا يتقدم أمام النص، صار في مواضع كثيرة يتحرك خلفه، يهتم بما يُحتفى به مسبقًا، ويهمل الكتابات التي تعيد اختراع اللغة والتجربة.

هذه التبعية لمناخ الجوائز خلقت نوعًا من التطبيع مع السائد، وغيّبت المغامرات الحقيقية في السرد والشعر، فقلّ الناقد الذي يغامر باكتشاف صوت جديد غير مرئي، أو يعيد الاعتبار لأعمال لم تسعفها آلة التسويق.

ولذلك يمكن القول إن الحركة النقدية العربية لم تُواكب هذا التدفق الهائل في النشر، لأنها فقدت شجاعتها الأولى: شجاعة الاكتشاف، والاختلاف، وتأسيس الذائقة بدل مجاراتها. النقد ما يزال قادرًا على النهوض، لكنه يحتاج إلى استقلال معرفي يعيد إليه دوره بوصفه عقل الإبداع لا صدى مؤسساته.

ما هي مشاريعكم المستقبلية وأهم الإشكاليات التي تودون الكتابة فيها وعنها؟

في كل بحرٍ إبداعي هناك سفينة ما تتأهّب لفرد أشرعتها، وأنا اليوم أرى أكثر من سفينة تستعد للإبحار. أكمل روايتي الخامسة، وهي امتداد لأسئلتي حول الإنسان المغترب في تحوّلاته الكبرى، بعد رواياتي السابقة شماوس، 31، حديقة خلفية، والترجمان. وفي موازاة ذلك، أستكمل عملي الجديد للناشئة، مستندًا إلى المزج الذي أحبّه وأكرّسه: التاريخ حين يتنفس داخل المغامرة، والعلم حين يتخفّى في متعة الحكاية، واللغة حين تصبح بوابة لتكوين الوعي.

كما أواصل عملي في الترجمة، حيث أعمل على نقل أكثر من كتاب إبداعي عابر للحدود الجغرافية، لأظل وفيًّا لقناعتي بأن الأدب الحقيقي لا يقيم في وطن واحد، بل في التجربة الإنسانية المشتركة.

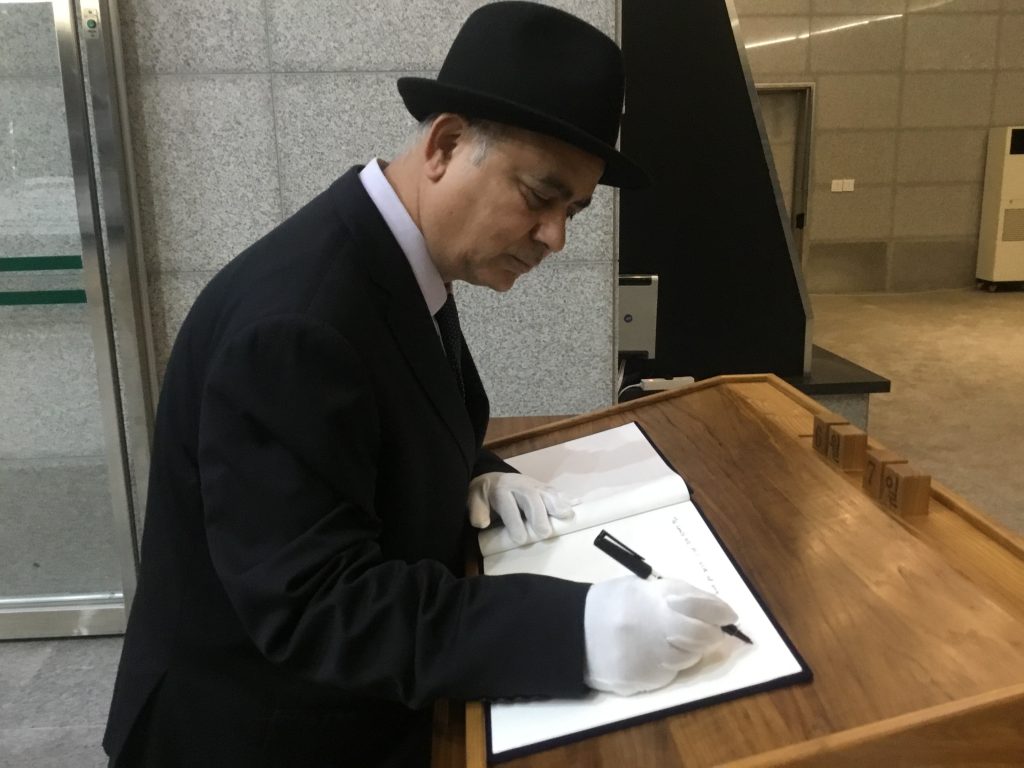

وإلى جانب ذلك، بدأت سلسلة حوارات أسعى من خلالها لإحياء ما بدأته قبل نحو عقدين في برنامجي (الآخر)، ذلك البرنامج الذي استضفت فيه أيقونات ثقافية من خمسين دولة، وبنيت به جسورًا بين ضفاف متباعدة. وإذا كنتُ في الماضي أسافر إليهم، فإنني اليوم ألتقي بهم عبر الفضاء الافتراضي، حيث أصبحت لقاءات طريق الحرير الإبداعية نافذة جديدة تتنفس منها الرسائل الثقافية، وتتشكل عبرها خرائط للتبادل الروحي والمعرفي.

أما الإشكاليات التي أود الكتابة فيها وعنها، فهي تلك التي تعنى بالهويات المتحوّلة، وذاكرة المكان، وتقاطعات الرحلة الإنسانية حين تواجه الغربة، وتعيد اكتشاف ذاتها عبر اللغة، والحوار، وجمال الاختلاف.

ولعل عملي النقدي الأهم هو نشري لرسالتي لنيل درجة الدكتوراه، لتصدر العام القادم بعد إعدادها ككتاب، يحمل العنوان نفسه (إدارة الأزمة في الرواية العربية وتأثيرها الإجتماعي).

كيف تقيمون عالم الجوائز الأدبية في بلدكم وعربيًا؟

عالمُ الجوائز الأدبية عالمٌ شائك، تتشابك في دروبه الأسئلة كما تتشابك الخيوط في نولٍ قديم. تبدأ الحيرة من لحظة تشكيل لجان التحكيم، وما يرافقها أحيانًا من حسابات لا تنتمي إلى الأدب بقدر ما تنتمي إلى خرائط النفوذ والمحاصصة بين الفائزين. ثم تأتي إشكالية السعي المحموم وراء الفوز، ذلك السعي الذي يدفع بعض الكتّاب إلى تطويع أعمالهم مسبقًا وفق مقاسات الجوائز، كأن الإبداع أصبح يكتب على معيار واحد، لا على حرية الروح وتفرّد التجربة. وهكذا تتحول الذائقة النقدية، التي يُفترض أن تصنع اتجاهاتها من جوهر النصوص، إلى ذائقة تُصنع تحت مظلة الجوائز، لا لتخضعها للنقد، بل لتخضع لها.

ولا أتحدث هنا من موقع المبدع المتحسّر، ولا من زاوية الناقد المنكسر أو الناقم، فأنا ــ بحمد الله ــ نلت جوائز وتكريمات في كوريا، والإمارات، والكويت، وتركيا، ونيجيريا، وروسيا، ومصر، وكازاخستان وغيرها. كما أنني أرى في دراسة إبداعي في رسائل أكاديمية بجامعات دولية، وفي إدراج نصوصي ضمن مناهج تعليمية، وفي عضويتي بلجان تحكيم عالمية، لونًا آخر من الجوائز المعنوية التي لا تقل قيمة عن الجوائز المادية.

غير أنني أتحدث باعتباري مراقبًا يرى المشهد كما هو: مشهدًا يحتاج إلى الكثير من الشفافية، والجرأة، والعودة إلى جوهر الأدب نفسه، قبل كل شيء.

لماذا لم ننافس إلى اليوم الأدبَ العالمي؟ ومتى تترجم نصوصنا وتتجاوز حدودنا الوطنية والعربية؟ وكيف تنعكس تجربتكم وتجارب غيركم في هذا الأفق؟

حين يُطرح سؤال المنافسة مع الأدب العالمي، فإن جوهره لا يكمن في غياب الموهبة أو ندرة الإبداع، بل في غياب منظومة متكاملة تحسن تقديم هذا الإبداع للعالم، وتعبر به من المحلية إلى الكونية بثقة ووعي. لقد تُرجمت نصوصي إلى الأسبانية والإنجليزية والكورية والألمانية والروسية والأذرية والسندية والتركية والفارسية والأردية ولغة الماليالام، وقريبا إلى الفرنسية، وصدرت كتبي في عواصم تمتد من القاهرة وبيروت ودبي والكويت، إلى موسكو وسيول وإسطنبول وبرلين وسان خوسيه، مرورًا بمومباي وكراتشي وباكو وغيرها. ومن هنا أستطيع القول إن الانتشار، على المستوى الشخصي، واقع لا احتمالًا.

لكنني أؤمن أن العالمية ليست في السفر ولا في الترجمة وحدهما، بل في الأثر؛ في قدرة النص على أن يُحدث شرخًا في المألوف، أو يفتح نافذة جديدة في الوعي الإنساني. العالم لا يبحث عن صوت يشبه الأصوات، بل يبحث عن المختلف، القادر على إضافة نبرة جديدة إلى الجوقة الكونية.

ويبقى السؤال الحقيقي، لي ولكل التجارب: هل حقق حضورنا خارج حدودنا فارقًا؟ هل ترك جمرته في وعي القارئ البعيد؟ فالعالمية ــ في جوهرها ــ ليست أن يصل الكتاب إلى القارئ، بل أن يصل إلى قلبه، وأن يظلّ قائمًا بعد أن يطوى آخر صفحة منه.

لماذا ادب الطفل وما هي دوافعكم في الكتابة فيه وعنه

كان هاجس الكتابة للناشئة ولا يزال هو أن تكون روايتي لهم جُمّاعًا بين التاريخ والعلم والمغامرة والدرس اللغوي. وأن تكون صائدي تخاطب العقل لا الأذن وحسب. وللتفصيل فإنني أرى أن الإشكاليات التي أتناولها لا تقف عند حدود المكان والهوية، بل تمتد إلى سؤال المعرفة: كيف يتعلم الطفل؟ كيف يحفظ المغترب ذاكرته؟ كيف نكتب مغامرة تربط المخيلة بالتراث، وتزاوج الدرس اللغوي بسحر الحكاية والعلم معا.

الترجمة والتعريب وأفق تطوير الإبداع عربيًا

لا يمكن للإبداع العربي أن يتنفس آفاقه الواسعة من دون جناحين أساسيين: الترجمة والتعريب. فهما المعبران اللذان يتيحان للنصوص أن تتجاوز حدود لغتها، وتدخل حوارًا حيًّا مع الثقافات الأخرى، وتستقبل في الوقت ذاته تجارب الأمم بما يغني خيالنا ويثري أدواتنا. ومن هنا فإن تطوير الإبداع عربيًا يبدأ من إيمان راسخ بأن الترجمة ليست فعلًا تقنيًا، بل أصبحت مشروعًا حضاريًا متكاملًا.

إنني أتطلع إلى مشروعات قومية كبرى للترجمة، تمتلك رؤية واضحة، واستراتيجية مستدامة، وتؤمن بأن المعرفة حين تُنقل بروح أمينة وإبداعية، تتحول من نص إلى طاقة تغيير. فالأمم التي نهضت جعلت الترجمة في قلب مشروعها الثقافي، ونحن اليوم أحوج ما نكون إلى منظومات تُترجم وتُعرِّب وتُعيد صياغة علاقتنا بالمعرفة، لا أن نكتفي باجتهادات فردية مهما بلغت قيمتها.

وفي قلب هذا المشروع، يجب أن يكون المترجم في المكان الذي يليق بدوره: مُكرَّمًا أدبيًا وماديًا، معترفًا به كجندي ثقافي في الخط الأول، لا كظلٍّ خلف النص. فالمترجم ليس ناقل كلمات، بل صانع جسور، وبدونه يبقى الأدب محليًا مهما بلغ من جمال.

وعندما تتأسس مؤسسات قوية تعلي قيمة الترجمة، وتكرّم المترجم، وتمد الجسور مع العالم، عندها فقط يمكن للإبداع العربي أن يخرج من العزلة، ويتحوّل من موجة محلية إلى صوتٍ كوني قادر على الإضافة، لا مجرد حضورٍ في الهامش.

يعتقد الشاعر والروائي والمترجم د. أشرف أبو اليزيد أن وجود مدرسة نقدية عربية لها أسسها ومقوماتها النظرية والتطبيقية يبدأ بدرس نقدي جدي يبدأ باحترام التراث وقراءته من جديد. لقد فكك النقد الغربي نصوصه وحللها كي يؤسس مدارسه: “علينا أن نقرأ نصوصنا من داخلها وليس باستعارة قبعات ومعاطف لها.كما أنني أميل إلى كشف علاقة الإنسان بزمانه؛ كيف يتحول الخوف إلى إرادة، والمنفى إلى موطن جديد للخيال”

يعتقد الشاعر والروائي والمترجم د. أشرف أبو اليزيد أن وجود مدرسة نقدية عربية لها أسسها ومقوماتها النظرية والتطبيقية يبدأ بدرس نقدي جدي يبدأ باحترام التراث وقراءته من جديد. لقد فكك النقد الغربي نصوصه وحللها كي يؤسس مدارسه: “علينا أن نقرأ نصوصنا من داخلها وليس باستعارة قبعات ومعاطف لها.كما أنني أميل إلى كشف علاقة الإنسان بزمانه؛ كيف يتحول الخوف إلى إرادة، والمنفى إلى موطن جديد للخيال”